御朱印をいただいたりすると「ご詠歌の御朱印」といったものを目にする機会もありますが、ご詠歌というのはどんな歌なのか、宗派によって違いがあるのか、詳しく知っているという人は少ないものです。

今回は占い師の筆者が、ご詠歌とは? どのようなもので、どう歌うのか、楽譜はあるのか? といったようなことについて掘り下げてみようと思います。どうぞお付き合いください。

目次

「ご詠歌」の読み方は?

「ご詠歌」は「ごえいか」と読みます。

「詠」という字は「詠唱」の「詠」であり、歌(和歌)を詠む(よむ)という時に使われる文字です。

ご詠歌って何のこと?

「ご詠歌」とは、ただの和歌ではなく、和歌の中に仏教の理念や信念をこめて作成されたもの。

さらに、普通の和歌と違うところは、メロディー(旋律)があるところです。

文字数としては「五七五七七」の和歌に則ったものになっていますが、メロディーがつけられていることで「みんなで歌う」といったことも可能になっており、キリスト教で言うところの賛美歌的な扱いをされることもよくあります。

また一部分、和歌の形式(五七五七七)に則らないご詠歌も存在しており、仏教的な歌詞にメロディーがつけられたものを広くご詠歌と呼ぶ向きもあることを覚えておくと良いでしょう。

御詠歌を歌う目的としては、

- 参拝する対象である仏様を讃える

- 仏の教えを歌い継ぐことによって広める

- 歌を歌うことによって仏様への帰依の気持ちを表現し、葬儀などでは故人の冥福を祈る

といったことが挙げられます。

ご詠歌の歴史・由来(起源)

ご詠歌は一番最初、巡礼歌として成立したと伝えられています。

巡礼とは、今から1,200年ほど前から行われていたと言われる、仏教の、いわゆる聖地めぐりを指します。

聖地めぐりというと、ヲタクたちがそれぞれの世界観に合った場所を巡るものですが、仏教の巡礼も同じく、テーマに合わせた聖地を1つずつ巡っていきます。

特に日本の仏教で巡礼が行われているのが「観音巡礼」で、とりわけ有名なのが「西国三十三所」すなわち西国三十三観音と呼ばれる、関西地方に三十三ヶ所ある巡礼スポットです。

西国三十三ヶ所の巡礼歌については、最古の歌集『西国順礼歌諺註』が1726年(享保11年)に出されており、その歴史の古さを物語ります。(当時の「巡礼」の表記は「順礼」でした)

ご詠歌そのものの起源についても、最も古いものは西国三十三ヶ所であると考えられています。ただし最初は巡礼の際に歌われる歌ということで、順礼歌、という名称が一般的だったようです。

江戸時代には何冊かの解説書が出版されていて、これらによれば1700年代はまだ「ご詠歌」ではなく「順礼歌」という呼び名が主流で、1800年代に入ってから「ご詠歌」と呼ばれ始めたことがわかります。

1700年代に入って、歌集の発売が相次いだのは、西国三十三ヶ所の観音巡礼だけではなく、大坂二十一ヶ寺弘法巡りなど、弘法大師ゆかりの寺参りなどが流行したことも、原因となった可能性があるでしょう。大坂二十一ヶ寺弘法巡りにおいても、西国三十三ヶ所の巡礼にならい、お参りの際にご詠歌を歌うことが推奨されました。

さらに、大坂二十一ヶ寺弘法巡りだけではなく、江戸末期には大阪、関西を中心に、何種類もの「○○ヶ所巡り」が存在していました。1ヶ所ずつの霊場を巡るにあたり、ゆかりの和歌に節をつけて歌うことは当時の流行の1つでもあったわけです。

御詠歌(巡礼歌)として成立する前はインド→中国から伝わった

日本では、巡礼の際に歌われる巡礼歌として成立し、江戸時代になって「御詠歌」と呼ばれるようになりましたが、元の元を辿れば、「仏の教えを歌にして伝える」という方法はインドで始まったと言われています。

インドで始まった、音楽的な仏教讃歌を「凡讃(ぼんさん)」と呼びます。

言語はサンスクリット語(梵語)で、もちろん現在の日本のものとは似ても似つかぬものであることが想像できますね!

その後、この風習はインドから中国へと伝わり「漢讃(かんさん)」となりました。内容は同じく、仏教の教えが歌になったものですが、言語は漢語すなわち中国語です。これもまた、今の日本の御詠歌とは全然、違うものです。

奈良時代、漢讃は日本に伝えられ、和讃(わさん)と呼ばれる、日本の言葉で節をつけて仏教の教えを広めるためのものとなりました。

この和讃が、後に巡礼歌となり、御詠歌となったと考えられています。

ご詠歌は宗派で違う?

ご詠歌というものは、宗派ごとに違っています。

多いのは曹洞宗、真言宗などですが、浄土宗や臨済宗、天台宗にもご詠歌の伝承が見られます。

また、同じ真言宗のご詠歌の中にも「智山派」「豊山派」など、複数の流派があり、それぞれの宗派において流派が存在しているため、ご詠歌にもとてもたくさんの種類があると言えるでしょう。

よく知られている主な宗派と流派

- 天台宗……叡山流

- 真言宗……大和流、金剛流、密厳流(智山派 )、豊山流(豊山派)、東寺流(東寺派)、御所流(大覚寺派)

- 浄土宗……吉水流、西山流(西山派)、魚山流(融通念佛宗系)

- 臨済宗……花園流(妙心寺派)、独秀流(南禅寺派)、鎌倉流(円覚寺派/建長寺派)、慧日流(東福寺派 )

- 曹洞宗……梅花流

ご詠歌には楽譜がある?

ご詠歌にはメロディーがつけられていますので、楽譜を作成することができます。

実際に、ご詠歌を楽譜にあらわし、インターネット上で公開している仏教関係のサイトもありますし、出版物として、ご詠歌をバイオリン等の楽器で演奏し、CDを販売しているところもあります。

例)西国三十三ヶ所 第一番札所「青岸渡寺」(せいがんとじ)

例として、西国三十三所霊場の第一番札所である、青岸渡寺の御詠歌を挙げてみましょう。

この御詠歌は

「補陀洛や岸うつ波は三熊野の那智のお山にひびく滝津瀬」

(ふだらくや きしうつなみは みくまのの なちのおやまに ひびくたきつせ)

として非常に有名な歌となっています。

この御詠歌の楽譜は、こちらのサイト(音楽研究所さん)![]() に掲載されているので、リンクをクリックしてぜひご覧になってみてください。

に掲載されているので、リンクをクリックしてぜひご覧になってみてください。

また、この御詠歌はYouTubeでも公開されています。

こちらの動画![]() などがおすすめです。楽譜と合わせて聞いてみると面白いですよ!

などがおすすめです。楽譜と合わせて聞いてみると面白いですよ!

また、曹洞宗の公式サイトでも、曹洞宗梅花流の御詠歌楽譜をダウンロードすることができます![]() 。こちらもあわせてご参照ください。

。こちらもあわせてご参照ください。

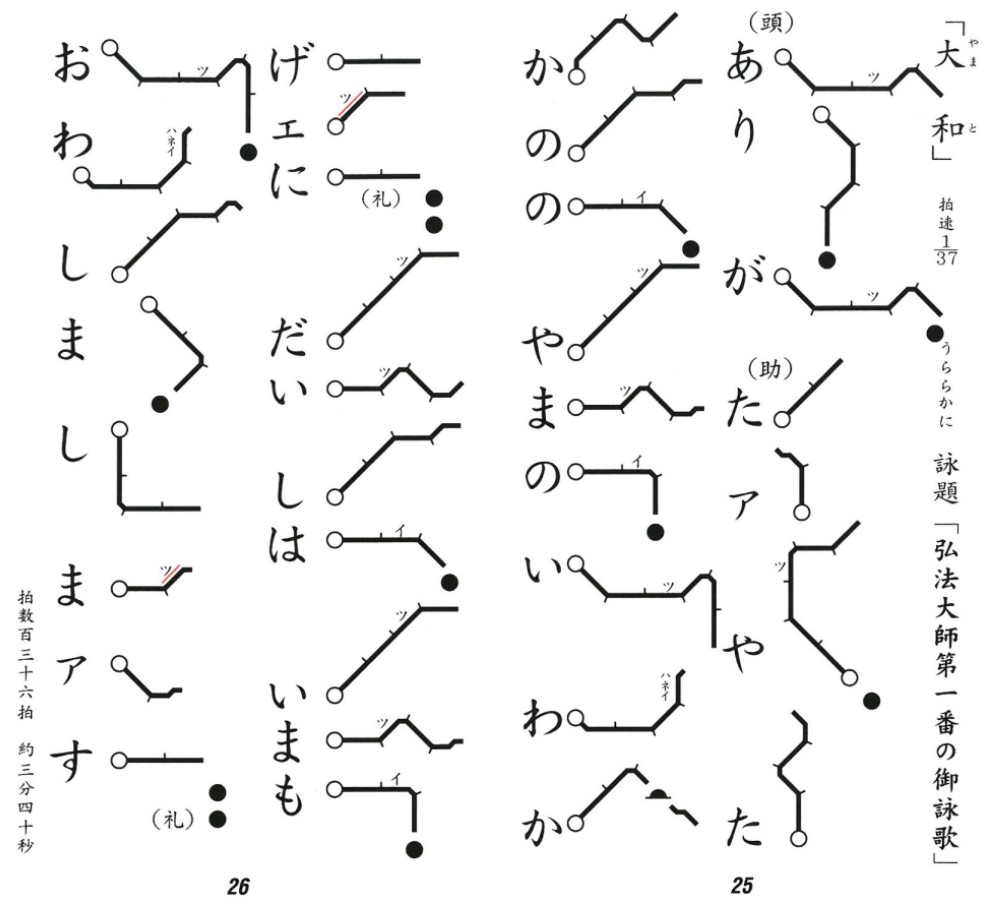

本来は和式の歌詞集&楽譜がある!

※『弘法大師御詠歌』真言宗智山派総本山智積院ホームページより

楽譜と言うと、小学校の時に音楽の時間で使った五線譜に、おたまじゃくし型の音符♪が並んだものを想像する方も多いかとは思いますが、上の画像のような、音の上下を記号で表した、いわば和風の楽譜も存在しています。

ドレミとはまた違った独特の音楽ルールに基づいて記された楽譜は、その道の経験者に聞かなくては読み方がわからない特殊な法則で成り立っていますね。

実は、御詠歌の楽譜は、流派別に書き方と読み方が違います。

例えば、曹洞宗梅花流の楽譜を「梅花譜」と呼びますが、梅花譜の場合は、線と記号の2要素で音を表しています。

線は、「二重線、実線、点線」の3種類で、実線が基準となる中音域。二重線はそれより1オクターブ高く、点線は1オクターブ低くなります。さらに細い線が足されていれば、♭(フラット)の付いた音で、この線は左回りに回転します。

……わかりづらいですね。

風水の八角鏡のような、八角形を思い浮かべていただくとわかりやすいかもしれません。ドの音は右上から始まって水平に左へ伸びる線です。そこから、左斜め下へ伸びる線がレ。真下へ下がる縦棒はミです。右下へ下がる棒はファ、右にまっすぐ伸びるのがソ。右上へ上がるのがラ、上へまっすぐ伸びるのがシで、次のオクターブのドに戻るというわけです。

線の長さは音の長さであり、鉦(しょう。鐘のような道具)や鈴(れい)を鳴らす場面、あるいは休みのところも、白丸や中抜きの三角、あるいは黒丸などの記号で表すのです。

梅花譜についての動画がYouTubeにあります![]() ので、再生してみるのがおすすめです。

ので、再生してみるのがおすすめです。

ところが高野山真言宗、金剛流となると楽譜の書き方が全く異なります。

さきほどの梅花流が、右上から始まって左回りにドレミを追っていく形だったのに対して、金剛流の楽譜は右回りです。

表記は似ています。実線や二重線があり、白丸、黒丸、三角といった記号があります。しかし音の上下が真逆になります。

もしも御詠歌を唱える機会に恵まれたのなら、その御詠歌を既に歌える人に指南していただくのが一番です。

ご詠歌ってどんな時に歌うの?

御詠歌は、もちろん僧侶も歌いますが、それよりもむしろ、巡礼をしたり、葬儀、弔いを行ったりする一般の人(信者)が歌う機会が多いでしょう。

御詠歌を歌うシチュエーションには、主に

- 御詠歌のある霊場に参拝した時

- 法会

- 葬儀

といった場が挙げられます。

特に法会、葬儀などは、宗派や地方性があり、どの場面にどの御詠歌を歌うのかはここで一概に言うことができません。

近畿地方に多い「弔いの際の御詠歌」

人が亡くなったとき、弔いの儀式の一環として御詠歌を歌う風習は、近畿地方に多く見られるようです。

様々な理由から御詠歌が歌われる機会が減ってきてはいるものの、「講(こう)」と呼ばれる仏教的な法話会(信者の会のようなもの。相互扶助団体の側面も持つ)が残っている場所では、御詠歌の風習も残されていることがあり、現在多いのは福井県であると言われています。

その内容は先述のとおり、宗派等によってまちまちな部分はありますが、一例を挙げると

- 葬儀から四十九日に至るまで毎日、御詠歌を歌う

- お盆の法要では、参加者全員で御詠歌を詠う

といったようなものがあります。

マスターしておきたい!有名なご詠歌

有名な御詠歌の中で、やはり一番は、既にご紹介した青岸渡寺の「補陀落や」と言えるかもしれません。御詠歌の代表格と言われる、四国八十八ヶ所の御詠歌、その第一番だからです。

ぜひ、この記事を少しさかのぼり、「御詠歌には楽譜がある」の項目から動画を見たり、楽譜を検索してみてください。

その他、代表的なものには、以下が挙げられます。

真言宗豊山派『総本山長谷寺和讃』

帰命頂礼観世音(きみょうちょうらい かんぜおん)

仰げばたかき お初瀬の

山はさながら極楽の

牡丹の回廊 きわむれば

四丈(よじょう)に余る 金色(こんじき)の

恵み豊かなおすがたは

真言豊山(しんごんぶざん)の 御本尊

すくいのしるし あらたかに

あまねく照らす 御徳(おんとく)よ

いとも妙(たえ)なる 金鈴(きんれい)の

ひびきにつれて 御詠歌を

声うるわしく 唱えなん

※参考URL:http://www.buzan.or.jp/index-07-1.html

奈良県、真言宗豊山派総本山である長谷寺の御詠歌です。

西国三十三所観音霊場、第八番札所にあたります。

この歌の意味としては、大和長谷寺の風景の美しさとともに、御本尊である観音菩薩の徳と救いを示し、観音菩薩に縋り救いを求めましょう、ということですね!

なぜ、西国三十三所の中でもこの御詠歌が有名になっているかというと、西国三十三所はそもそも、長谷寺の開祖である徳道上人(とくどうしょうにん)が提唱し、花山法皇(かざんほうおう)がこれを保護して広まったと伝えられているためです。

長谷寺は、西国三十三所霊場の第一番札所ではありませんが、その歴史の深さから見ても御詠歌が有名になるのはうなずけます。

浄土宗吉水流『京都法然寺御詠歌』

ただ頼め よろずの罪は 深くとも

わが本願の あらん限りは

さきほどの長谷寺の御詠歌とは違い、シンプルに五七五七七の短い御詠歌となっています。

浄土宗の御詠歌らしく、この歌の意味は、どんなに罪深かったとしても、救いをいっしんに求めて、ただ念仏を唱えましょう、という内容です。

ご詠歌は全く変わらないものではない

ご詠歌にはメロディーがあり、楽譜も歌詞もありますが、実は時代、時代に即して、音調も内容も変化しているものであると言います。

通常であれば、ご詠歌には「正解」があり、変更されることは許されず、基本は口頭で正しく伝承されていくものなのですが、時代、時代の高僧たちが音調や歌詞に不適切な部分がある、あるいは不正解であると判断した場合には、変更が行われているものなのだそうです。

そのような理由で、今後も、ご詠歌は変化していく可能性のあるものですが、現行のご詠歌についてはYouTubeなどで多数アップされているものもありますので、興味があれば是非聴いてみると良いと思います。

普段ご詠歌に触れない人たちにとっては、日常で耳にすることのない清浄で神聖な響きを受け取ることができるのではないでしょうか。

Writing:陰陽師の末裔/占い師・パワーストーンアドバイザー

あん茉莉安(ホームページ)