八咫の鏡といえば三種の神器で有名ですが、どのようないきさつで三種の神器として認定されたのか、あるいは伊勢神宮とはどのような関係があるのか……日本人なのに案外知らないところです。

今回は八咫の鏡が現在どこにあるのか、伊勢神宮や草薙の剣との関係性がどうなっているのか、そして皇室の謎として語り継がれている「八咫鏡にヘブライ語が書いてある!?」という謎の真相について等、様々な角度から八咫の鏡を解説していきます。

八咫の鏡とは?

まずは、八咫の鏡とは何か? という概要を把握しておきましょう。

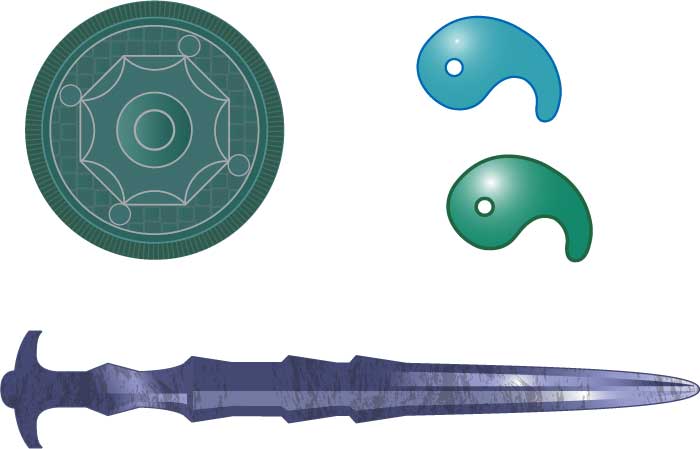

八咫の鏡とは、三種の神器の中の一つ。三種の神器とは、八咫の鏡、草薙剣、八尺瓊勾玉のことを言います。すなわち、鏡、剣、玉という3つのお宝のうち、「鏡」にあたるものが「八咫の鏡」です。

三種の神器は、現在は日本各地に、分散して保管されていると言われます。八咫の鏡の保管場所についても詳しく後述していきますよ。

「八咫の鏡」の読み方は?

ここまで数度登場した「八咫の鏡」、読み方は「やたのかがみ」と言います。

八咫の鏡の形は?

大型内行花文鏡(Wikipediaより)

後ほど詳しく解説しますが、八咫の鏡の見た目は分かっておらず、写真もありません。上の写真は「大型内行花文鏡」という名称の国宝です。

大型内行花文鏡は、様々な考古学的検証から八咫の鏡とほぼ同型なのではないかと考えられており、これを参考にすれば、八咫の鏡は円形であると想定されます。

国宝「大型内行花文鏡」については詳しく後述します。

八咫の鏡の素材は?

上の「大型内行花文鏡」も同様ですが、八咫の鏡は「銅鏡」であると考えられています。つまり素材は「銅」であることが第一に想定されます。

ただし『古事記』の記述を参照すると、「鉄で製造した」旨が書かれており、銅であるとも鉄であるとも、確実に断定することはできません。

さらに諸研究によれば、平安時代に宮中において八咫の鏡は焼失し、『後に金二粒が残った』とする記録があります。

火災である程度の素材が溶け残ったとの記述から、「火災の温度によって溶融するが、蒸発はしない金属」すなわち「金もしくは、銅」ではないか(鉄は、火災の温度では溶融しないので、該当しない)とする説もあります。

八咫の鏡の製造者は?

八咫の鏡の製造者について、『古事記』には

- 天津麻羅(あまつまら)

- 伊斯許理度売命(いしこりどめのみこと)

の二人であると記されています。

八咫の鏡の由来がわかる!伊勢神宮との関係性

八咫の鏡と伊勢神宮は切っても切れない浅からぬ縁があり、ここを紐解くと「日本の伝説上、八咫の鏡がどのようなものであったか」が見えてきます。

八咫鏡は現在、天照大御神が祀られている伊勢神宮に、ご神体として保管されているものです。(後述しますが、皇居の中にレプリカがあります)

何故、伊勢神宮に保管されているのかというと、以下のような由来があるのです。

序:八咫鏡の製造……「天岩戸」神話の時!

そもそも日本の神話において、「天岩戸(あまのいわと)」というお話は比較的有名です。

軽く解説しますと、天の世界には、最高神であった女神(姉)の天照大神(あまてらすおおみかみ)と、ワガママ乱暴であった弟神の素戔嗚尊(すさのおのみこと)がいて、この二人は、弟が乱暴でイタズラなのでしょっちゅうケンカをしていました。

とはいえ、姉は優しいので、宮殿にウ○コを撒き散らしたりした弟をコトあるごとに割とかばってあげていたのです。……まさに神です。

しかし、弟はとうとう、皮を剥いだ馬(!)を、機織り小屋の屋根から小屋の中へ落としたりしたので、姉の使用人であった機織りの娘が驚きのあまり動揺し、機織り機がアソコに刺さって、黄泉の国へ逝ってしまいます(……もう何も言うまい)。

これにはとうとう天照大神がブチギレ……ああいや、そうじゃなく、堪忍袋の緒が切れてしまい、岩屋の中にこもり、入口に岩でフタをしてしまいました。

天照大神は太陽神ですから、岩屋の中に閉じこもると世界は真っ暗。植物も枯れ果ててしまい、困った神々は天照大神を岩屋から引きずり出す算段をするのです。

この時、神々が練った策略の1つが「鏡を作り、それで天照大神を騙そう」ということでした。

神々は、鍛冶師の天津麻羅(あまつまら)という人物(名前に「神」と付いていないので、一般人のようです)と、作鏡連(かがみづくりのむらじ)の祖である伊斯許理度売命(いしこりどめのみこと)の二人に、八咫の鏡を作らせたと伝えられています。

この時使われた材料は、天安河(あめのやすかわ)という川の川上にあった、鉱山の鉄です。『古事記』に「鉄である」とする記述が残されているとしたのはこのことです。

こうして作成された八咫の鏡を岩戸の外に構え、神々は宴会を開き、騒ぎを起こしました。

天照大神は「なんでそんなに騒いでいるのか?」と疑問に思い、神々にそう聞くと、神々は「天照大神に代わる、偉大な神が現れたので、お祝いしているのです」と答えました。

「ンなわけある!?」と驚いた天照大神は、警戒しながら岩戸をほんの少し開けたので、天照大神自身の放つ光が岩戸の外に漏れ出します。

神々は八咫の鏡でこれを反射させ、天照大神に光を浴びせて、「ほらね!! この通り」と言ったものですから、天照大神は完全に驚いて油断をしました。そこを狙った力持ちの神に岩戸を完全に開けられてしまい、中に戻れないように岩戸を封鎖され、この世に再び太陽が戻った、という言い伝えです。

日本史上、八咫鏡の初出はこの「天岩戸」伝説となります。

①太陽神「天照大神」が孫の「瓊瓊杵尊」を日本統一のために遣わす

次に『日本書紀』によれば、日本の最高神である天照大神は、自分は天の国にいたわけですが、孫である瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を、下界を治めるために遣わすことにしました。

この時、天照大神から瓊瓊杵尊が持たされたのが、八咫の鏡です。

天照大神は瓊瓊杵尊に八咫の鏡を渡し、

「これを私だと思ってめっちゃ祀れ」

と言いました。八咫の鏡は天岩戸において天照大神の姿を映した存在ですから、分身として扱われるに相応しい存在です。

天照大神は、これを祀ってもらう代わりに、日本の国土の繁栄や農業の生産を守りましょう、と約束したのです。

②崇神天皇が皇居から持ち出して大和で祀らせる

さて、瓊瓊杵尊が国土の繁栄と農業の生産を守りましょうと約束させてからかなりの時間が経過した後のこと。

崇神天皇(第10代の天皇。古墳時代)の代で事件が起こります。

崇神天皇は、八咫の鏡を側でお祀りすることに畏れを抱いたようです。

そこで、皇居から持ち出して大和の笠縫邑に神籬(ひもろぎ)を立ててお祀りすることにしました。

歴史上、崇神天皇が鏡を宮中から出したのは、即位5年のことと伝えられています。(西暦で言うと200年代になるので、西暦何年のことかは正確にわかっていません)

この時、日本では各地で疫病が流行し、人口が半分に減ったために、疫病鎮めの祭祀を行うために鏡を宮中から出した、という裏事情があるようです。

神籬では崇神天皇の代理として、娘である豊鍬入姫命(とよすきいりひめのみこと)が鏡をお祀りしていたと伝えられます。

この時、鏡が祀られた地名が「笠縫邑(かさぬいむら)」、場所は現在の「大神神社(おおみわじんじゃ)」にあたります。

③倭姫命が八咫の鏡ごと伊勢に引っ越す

先述した事件から少しの時が流れ、第10代崇神天皇から第11代垂仁天皇へと代替わりが行われた頃、八咫の鏡をお祀りする役割も豊鍬入姫命から、垂仁天皇の第四皇女であった倭姫命へと代わりました。

ここでまた、八咫の鏡をちゃんとしたところに祀る、ということになったので、八咫の鏡をどこに移したらいいのかと倭姫命は悩んでいました。

そこで倭姫命が伊賀、近江、美濃を巡り、最後に伊勢に訪れて、神託によって皇大神宮(今の伊勢神宮)を建てさせました。

『日本書紀』にはこの神託について

是神風伊勢國 則常世之浪重浪歸國也 傍國可怜國也 欲居是國

(伊勢の国はめっちゃ善い神風が吹くから、ここに居ようと思うの!)

という内容であったと書かれています。

神宮が完成するまでの間、臨時で八咫の鏡が祀られていた場所は、現在「元伊勢」という地名になっています。

ここに一時的に祀り、垂仁天皇25年3月丙申、完成した皇大神宮に八咫の鏡を安置したと伝えられます。

④倭姫命が甥っ子の日本武尊に草薙の剣をあげちゃった=鏡だけが伊勢に残される

こちらは余談ですが、さきほど触れた草薙の剣をヤマトタケルにあげたのが、この、伊勢神宮にいた倭姫命です。

東国征伐に赴いたヤマトタケルにお守りとして剣だけ持たせたので、八咫の鏡だけが伊勢神宮に残り、天叢雲剣が熱田神宮に移動した、という伝説が残されています。

「八咫の鏡」のサイズ!「八咫」の意味は…「長い」

「八咫の鏡」を知るにあたり、「八咫(やた)」の意味を把握しておきましょう。

「八咫」という言葉を、他でも聞いたことがあるかもしれません。有名なものに「八咫烏(やたがらす)」があります。

八咫烏は、熊野本宮のお使いと言われる3本足のカラスですが、日本サッカー協会のマークにもなっていますので、日本史ファンでなくとも知っている人は比較的多い存在です。

「八咫の鏡」の「八咫」は、「八咫烏」の「八咫」と同じ。

「八咫」は「8」と「咫」に分割して考えることができます。

「咫(た)」=元々「阿多(あた)」だった

「八咫」が「8」と「咫」であるならば、「咫」とは何ぞ? とは誰もが思うところでしょう。(8は大体、分かるからね!)

そもそものところ、古代の日本語というのは万葉仮名というものもあるとおり、最初に音があり、そこに漢字が当てられて作られた部分が大きい言語です。

つまり、漢字で「咫」と書かれているものは、音として「た」だった、ということです。

そして「た」は省略された形であり、本来は「あた」であったことがわかっています。

漢字を当てると「阿多」です。

「あた」というのは、長さの単位。現在で言う「cm」みたいなものです。

1あたがどれくらいかというと、手のひらを広げた時、親指の指先から中指の指先までの距離(人差し指の指先まで、とする説もあります)のことを言います。

ちなみに、昔の長さの単位というのは、こうして個人の肉体の一部が基準になっていましたので、人によって長さが違う……つまり、大男が「1あた」と言った時の長さと、小さな婦人が「1あた」と言った時の長さが違う! なんてことはザラでした。

(一応、後漢時代の中国の文献、『説文解字』という書物の記録によると中肉中背の女性の手のひら、という基準があったとする説もありますが、それにしてもいい加減です)

これが「八咫」になると「8あた」、つまり手のひらの大きさ×8という長さを示すものとなります。

「8あた」と言っても、読み方は「はちあた」ではなく「やあた」です。

「やあた」はちょっと言いにくい、ということで、話しているうちに「やあた→やーた→やた」へと変化しました。

「体育→たいいく→たいく」への変化と同じ構造ですね。

「八咫」=具体的なサイズを通り越し「長い」という意味を持つ言葉

「8あた」は結局、手のひらサイズが8個分、という結構幅広い状態を示すものですが、実は「八咫」と言った時には、具体的なサイズではなく、ただ「長い」ということを意味する単語と解釈することもできます。

なぜなら、「八」という数字が古代日本においては、具体数ではなく漠然と「多い」という意味合いを持っていたためです。

例えば「八雲」と言った場合、雲が8つ、という意味ではなく、雲がたくさん、という意味となります。

「八百万」=たくさんの神々、という意味です。

ですから、八咫烏=サイズの大きなカラス。

八咫鏡=サイズの大きな鏡。

という解釈により、「八咫の鏡」と言った場合、「八咫」とは具体的なサイズではなく、「直径の長い鏡」という意味合いと考えることができます。

「八」=聖なる数であるということ

八という数字がこのようにして、漠然としたものを象徴するために使われた理由は、ただ何となく多そう……というだけではありません。

古代の日本では、八百万の神々という言葉に見てとれるように、八とは、聖なる数だったのです。

他の数と違い、日本人は八という数字に「末広がり」という意味を見いだしました。

八は8であって、8ではなく、末広がりにどんどん増える、おめでたい、また限界の見えない繁栄の象徴ともなる数値でもあったわけです。

「八」は日本だけではなく、中国でも聖数として珍重されます。

それは、「八卦」に代表される、天地創造の秘数が八であるということに加えて、「八」を中国語で「パー」と発音することに関わっています。

「パー」は「発」の発音と非常に類似しており(厳密に言えば、全く同じ発音ではありません。。。)、中国では「発=勢いが良い、伸びる」という意味であり、そして「発財」と言えば「儲ける」という意味になる、とてもめでたい文字と解釈されます。そして「発」とほぼ同じ発音なのだから、数字で言えば「八」が金儲けに一番良い文字だ、というわけです。

八咫の鏡のサイズは結局何センチ?

八咫=手のひら8こサイズ、とお伝えしたものの、これは具体的な数値ではない、ということもわかりましたね。

では八咫の鏡のサイズは、結局、どれくらいなのでしょうか?

先ほど少し触れた後漢時代の中国の文献、『説文解字』という書物を分析すると、八咫=およそ147cmである、と解釈することができますが、直径147cmの鏡は大きすぎて現実的ではないし、現存する「八咫の鏡の入れ物」のサイズをかんがみてもそんなに大きなサイズではない、ということはずっと言われてきました。

そこで、さきほどご紹介した「大型内行花文鏡」を参照すると、直径46.5cm。この円周が146.01cmなのです!

これは偶然なのか? 果たしてどうなのか? 「大型内行花文鏡」は八咫の鏡と同じなのではないか?

と言われる根拠ともなっていますが、現在、八咫の鏡の入れ物のサイズから考えると、直径46.5cmでもまだ大きすぎるのではないか、と考えられています。

結局、現存する八咫の鏡については、何センチなのか「わかっていない」というのが現実です。

昔は直径46.5cmだった?八咫の鏡何度か焼失している説

八咫の鏡には、何度か焼失し、作り直されたのではないか、とする説があります。

なぜかというと、『延喜式』(平安時代中期の文献)の中に、『皇太神宮儀式帳』という一節があり、ここに「鏡の入れ物」のサイズが書かれているからです。

ちなみに鏡の入れ物は、文献中で「桶代(ひしろ)」と呼ばれています。

この記録によれば、入れ物の内径は「約49cm」であるとのこと。現在使われている入れ物よりも、どうやら大きいようなのです。

つまり平安時代までは、49cmほどの入れ物の中に、直径46.5cmの八咫の鏡が入っていたのではないか……とする説があるのです。

記録を紐解くとその後、伊勢神宮でも火災が何度かあったはずなので、その際に直径46.5cmの八咫の鏡は焼失し、現在の入れ物に入るサイズのものに作り替えられたのではないか……とも推定されています。

八咫の鏡の入れ物について……入れ物の名称は?

現在も使われている「八咫の鏡の入れ物」については、その具体的な情報が公表されているわけではありませんが、「ご神体の入れ物」には特別な呼び方があることがわかっています。

これは、八咫の鏡に限らず、他の三種の神器にも使われる呼び名です。

まず、ご神体を入れる入れ物を「御桶代(みひしろ)」と呼びます。

ただし、御桶代はそのまま置かれることがありません。

「御船代(みふなしろ)」と呼ばれる船の形をした入れ物の中に入れて安置されます。

八咫の鏡を英語に訳すと?!

八咫の鏡を英語で訳すと、以下のようになります。

八咫鏡(やたのかがみ)は三種の神器の一つである鏡である。

Yata no Kagami is a mirror and one of the Sanshu no Jingi (Three Imperial Regalia).

八咫の鏡は現在どこにある?!

八咫の鏡は現在、どこにあるのかと言うと

- 本体→伊勢神宮

- 模造品→天皇家が住まわれている皇居の宮中の賢所

に、それぞれ安置されています。

特別な式典がある場合、三種の神器を揃えて式典を行うのが習わしとなっています。

八咫の鏡が登場する式典で、恒例となっているのは、11月23日に行われる「新嘗祭」です。

ただしこの時に使用されるのは、宮中にある模造品のほうです。

他に、皇位継承の儀式の1つ「剣璽等承継の儀(けんじとうしょうけいのぎ)」では、八咫の鏡をはじめとする三種の神器を、新天皇に捧げる儀式が行われます。

2019年5月1日に行われた剣璽等承継の儀は大きく報道されました。

この時は、皇居の「松の間」と呼ばれる場所で三種の神器が新天皇に捧げられました。ただし、ここで八咫の鏡のレプリカが実際に登場したわけではありません。

「松の間」に持ち込まれ、儀式に登場したのは「剣(草薙の剣)」「璽(八尺瓊の勾玉)」のみで、八咫の鏡は賢所に納められたままでした。

剣璽等承継の儀。左端は勾玉、右端は剣。中央はハンコ(御璽、国璽)であり、鏡の姿はない

宮中の賢所とは?

普段、八咫の鏡のレプリカが安置されている「賢所」は、皇居の中にある3つの神殿のうちの1つです。

- 賢所

- 皇霊殿

- 神殿

この3つの神殿を宮中三殿と呼びます。

位置は、皇居を訪れると拝見することのできる「二重橋」の後方で、3つの殿舎が並んで建っています。

3つのうち、中央に南向きに建てられたものが「賢所」。ちなみに西側に皇霊殿、東側に神殿が建てられ、3つの建物は回廊でつなげられています。

宮中三殿にはそれぞれ以下のものが祀られています。

- 賢所→天照大神

- 皇霊殿→歴代の皇族の霊

- 神殿→天地神祇

この三殿のさらに西側に、「神嘉殿」という建物があり、ここで11月23日に新嘗祭が行われます。

八咫の鏡と草薙剣の関係は?!

草薙剣と八咫の鏡は同じ三種の神器の仲間に当たります。

草薙剣はヤマタノオロチの尻尾から出てきた神剣、天叢雲劍と同一の剣です。

本体は熱田神宮に保管されていますが、模造品は八咫の鏡と同じ皇居内の賢所に保管されています。

新嘗祭でも使用され、先述した剣璽等承継の儀(けんじとうしょうけいのぎ)では実際に儀式にレプリカが登場し、新天皇が代々受け継いできました。

草薙剣の神話、伝説とは?!

草薙剣には幾つもの神話や伝説が残されています。

草薙剣は天皇家の武力の象徴とも呼ばれ、スサノオがヤマタノオロチ退治を行った際に尻尾から出て来た、天叢雲劍と同一の剣であることは先述のとおりです。

草薙剣にまつわる伝説は主に2種類が残されています。

『日本書紀』の記録によれば、第40代・天武天皇の病が重くなり、草薙剣の祟りだと占われたため尾張の熱田社へこれを送って安置したという説。

もう一つは、最初は天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)と呼ばれていたが、のちに東征(東国地方統一のための征伐)の守護剣としてヤマトタケルに授けられた。ヤマトタケルが敵の放った火に囲まれた際、天叢雲剣で草を薙いで難を逃れた経緯から草薙剣と改名され、これが熱田神宮に残されている、という言い伝えの説。

どちらにせよ、憶測の域を出ず、どちらが正しいかは未だに解明されていません。

八咫の鏡にはへブライ語(ヘブライ文字)が書かれている!?

日本神話にも登場し、完全に和風のモノだと思われている八咫の鏡。

そんな鏡の裏側に、なんと、ヘブライ語が書かれているという話があるのです!

八咫の鏡に書かれているへプライ語については、謎に包まれた部分があり、真偽がいまだ分かっていません。

八咫の鏡は天皇も見られない鏡……え、明治天皇が見たって本当?

八咫の鏡は、天皇でさえも見ることが許されないとされているモノで、先述のとおり「御船代」の中の「御桶代」に大切にしまわれています。レプリカでさえも「見てはならない」とのこと。

しかし、明治天皇が直接見たという話があります。

そして明治天皇は、「私を最後に、歴代の天皇はこれを見てはならぬ。」と言い残されたあと、後の歴代の天皇たちは誰も見ていない……。

どこまでが本当のことかは、公式発表の類ではないので、わかりません。

しかし明治期に、ヘブライ語が書かれている、という話が沸いて出たのは事実のようです。

森有礼、GHQも八咫の鏡を見た???三笠宮崇仁親王の研究結果は……

明治時代の、初代文部大臣であった森有礼(もり ありのり)も、八咫の鏡を見たと主張するうちの一人です。

森有礼に関しては、かなり大々的に「私は見た!」と言っていたようで、何が書いてあったかも、森有礼が証言しているところが大きいと言われています。

この他に、戦後、GHQによって強制的に八咫の鏡が「見られた」という話もあります。

GHQが開いたのは伊勢神宮の鏡ではないかと言われていますが、さらに青山学院の聖書学者、左近義弼博士によって、宮中賢所の八咫の鏡が開いて見られた、とも言われています。

またこれらの他に、さらに、海軍将校であった矢野祐太郎という人物が伊勢に赴き鏡を見せていただいたと言い伝えられており、この時の手書きの図像が残されているのです。

昭和に入り、考古学者であられた三笠宮崇仁親王がユダヤ人の邸宅で、八咫鏡のヘブライ語の説を確認してみようと試みた、と言われていますが、その後三笠宮によって「結局、鏡がどうであったか」という発表は一切なされていません。

真相は闇に包まれたまま現代を迎えてしまいましたが、この時に何の発表もなかったために、却って「本当にヘブライ語が書かれていたのではないか(だって、書かれていなかったら、ないって言うでしょ?)」という憶測を呼ぶ結果となっています。

八咫鏡にヘブライ語で書かれている内容は?

「八咫の鏡の裏側」を模写したとされる図像が残されています。これは以下の図です。確かにヘブライ語に見えないこともないけど、確実に見えるとも言えない、いまだに謎を呼んでいるのが実情です。

この図像は、上記に少し触れた、元海軍将校の矢野祐太郎が模写し、それが「三笠宮殿下にお渡しするように」という神託が下されたために、高坂和導という人物を通して三笠宮殿下に渡され、研究の材料になった……ということが、高坂和導の著書『超図解・竹内文書Ⅱ』に、以下の図つきで残されているのです。

八咫の鏡の裏側の模写とされる図像。

これがもしかしてヘブライ語だとして、八咫鏡に書かれているヘブライ語は、

「エヘイェ・アシェル・エヘイェ/われは在りて有るもの(神ヤハウェのこと)」

もしくは

「オール・ヤハウェ/ヤハウェの光」

のいずれかであると言われています。

が、こちらが本当にか書かれているのかどうかも、直接見ることが叶わないため、謎に包まれています。

森有礼によれば、八咫の鏡に書かれているヘブライ語は前者の「われは在りて有るもの」だったとされています。

八咫の鏡に書かれているのはヘブライ語ではなくヒフ語だった?

八咫の鏡に書かれている文字については、へブライ語ではなく「ヒフ語」だという説もあります。

ヒフ語とは、「日本で古代使われていた言語」とする説があります。しかし、「ヒフ語」という言語が学術的に存在したかどうかということは、わかっていない、というよりも、かなり怪しいと考えられています。

考古学的検証もほぼ行われておらず、あくまでも伝承、ファンタジー、「ムー大陸的」な存在と考えられても致し方のない言語です。

しかしとにかく八咫の鏡にヒフ語なる言語が書かれていることを前提にお話すると、八咫鏡にヒフ語で書かれている言葉は

「天日神(あまひかみ)清(きよ)ら鏡に玉剣(たま、つるぎ)

独り皇(すめら)よかけるもなく

吾をなるかし」

だと言われ、ヘブライ語とは全く違う意味になります。

もちろんこの説についても憶測の域を出ず、こちらも真相が闇に包まれ、書かれている文字の意味を正確に確定できる根拠は今のところ出てきていません。

まさにミステリーですね!!

八咫鏡のコピー・国宝「大型内行花文鏡(おおがたないこうかもんきょう)」とは

八咫の鏡には、コピーがある、と言われています。

これは既に記事内でも触れました、大型内行花文鏡(おおがたないこうかもんきょう)というものです。

大型内行花文鏡

大型内行花文鏡は、1965年(昭和40年)に平原弥生古墳から発掘されたものです。この古墳は平原遺跡(ひらばるいせき)の一角にあり、位置は福岡県の糸島。

冬至は、平原遺跡の1号墓(平原弥生古墳)から、大型の青銅鏡が出土したと非常な話題になりました。

この遺跡から出土した鏡は40面にも及び、「福岡県平原方形周溝墓出土品」として2006年に国宝指定されています。

このうち5面のサイズは、さきほど八咫の鏡のサイズの件で触れたとおり、直径46.5cmと大型だったため「大型内行花文鏡」と名付けられました。

現在は4面を伊都国歴史博物館、1面を九州国立博物館で実物を見ることができます。

大型内行花文鏡=八咫の鏡、とする根拠は?サイズ以外に模様が記録と一致

大型内行花文鏡が、八咫の鏡のレプリカではないか、と考えられている理由が、大型内行花文鏡が「八咫サイズ」であること以外にも存在しています。

それは、記録されている八咫の鏡の模様と、大型内行花文鏡の模様とが一致していることです。

伊勢神宮の社家によって伝えられる『御鎮座伝記』という文献があります。

この中に、八咫の鏡の形状について「八頭花崎八葉形也」、すなわち、八連の内行花文と、八葉座と言われる紐座を有することが記録されているのです。

「八連の内行花文と、八葉座の紐座」は「大型内行花文鏡」の模様と一致するものであり、日本の考古学史上、他に同様のものは出土していません。

したがって、大型内行花文鏡は八咫の鏡ときわめて近い形状、もしくは同様のコピーであると考えられているのです。

八咫の鏡は正月飾りにも使われている?!

家にある鏡餅、実は三種の神器に見立てられていたのを知ってましたか?

どこの部分に八咫の鏡が使われているのかというと、鏡餅の部分です。

橙は八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)、串柿は天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)を模したもの、となっています。

1月11日は鏡開きと呼ばれ、家族で餅を食べるのが習わしですが、飾られていた鏡餅はひび割れてしまいます。

これは悪いことではなく、「鏡餅の割れ方が多ければ豊作」と鏡餅の割れ方で占いをする地方もあるようです。

「八咫の鏡」の名を冠するサツキとは?!

「八咫の鏡」と呼ばれるサツキとは、盆栽のサツキ「八咫の鏡(ヤタノカガミ)」です。

古典的な花様が魅力的な植物で、毎年綺麗な色の花を咲かせます。

手入れも大変なようで、盆栽マニアの方々にとってはまさに三種の神器といっても過言ではないでしょう。

「八咫の鏡」は多肉植物?!

多肉植物の中で「八咫の鏡」と呼ばれているものもあります。

これは、多肉植物の「アエオニウム八咫の鏡」という植物です。

こちらは大きな輪が特徴的で多肉植物らしい形をしています。

これを育てるのも盆栽同様大変ですが、育てたら素晴らしい植物になるでしょう。

是非購入してみては?

八咫の鏡はミステリーな部分がまだまだ多い!

八咫の鏡について紐解いてみましたが、案外知られていないところも多かったのではないでしょうか?

謎も深まる三種の神器についてもっと知りたいと思ってしまいますね。

ミステリーな部分の多い八咫の鏡、見られることは多分一生ないですが、機会があれば伊勢神宮にお参りした際にも思い出してくださいね。

八咫の鏡については、「嘘まみれの過去だった!?伊勢神宮と三種のジング「本当の場所と意味・由来・歴史」とは?」にも解説がございます。あわせて是非ご覧ください。

Writer:夜野大夢(ホームページ)

Writer:陰陽の末裔/占い師・パワーストーンアドバイザー

あん茉莉安(ホームページ)