◉御首題とは❓

「御首題」とは「ごしゅだい」と読み、早い話が日蓮宗徒に向けて頒布する御朱印の事を云ぅ。日蓮宗の間では「首題」に「御」を付して敬称で「御首題」と呼びならわす。

ちなみに「首題」の意味を現代風に訳すと詩文や電子メールなどに付す「タイトル」を意味する。

御首題は日蓮宗徒が全国の日蓮宗の寺院(日蓮正宗などは除く)を参拝した時に、寺から信徒に向けて特別に頒布する御朱印になる。

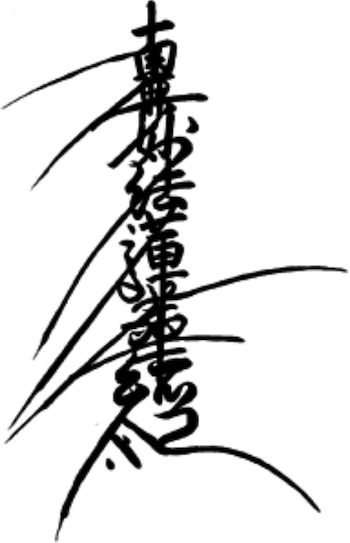

それがゆえ、御朱印のように書かれる内容(文言)を変則的に変えて頒布するのではなく、あくまでも宗徒に向けた御朱印なるので、全国津々浦々、いずれの日蓮宗派の寺院へ参拝しても概ね墨書きされる文言(文字)は「南無妙法蓮華経」の7文字(=お題目)に統一される。

これがまず御朱印と御首題の大きな違いともなる。