も〜いぃくちゅ寝〜るとぉ〜てぃり〜りぃ〜りぃ〜‥‥と。

え〜唐突に失礼!

今年の年末年始の気候と、かけてましてぇ!

最近のワぁタクぅシめのネタとときますぅっ!

そのこころはっ!

‥‥大・寒・波っ!!

‥‥はいっ!どーも!漫才コンビ・「アイロンがけメチャ早い」の右耳がエルフな方・初詣初男と申しますぅ!…右耳がエルフ?

いや〜‥‥今年も新年明けましたね〜

今年はねぇ〜、ちょ〜うど年末年始に大寒波が来るっちゅぅって、ニュースで流れてましてんけど、そういえば最近のワテのネタもホンマに大座礁!アラスカあたりの海底にネタのセンスが沈んでおますぅ〜!おまけにサルベージ不可ときた!いやいや

‥‥というわけで!遅れましたが‥‥!

毎度おめでとうさんでございます。

みなハンはこのご時世どうお過ごしですかぃの? おケツかぃ〜の…

‥以上ぅ!、以下では初詣の意味や起源!初詣する理想的な期間について述べておます〜 元気よく見ていっておくんなましぅぃ〜 ウにゃ〜 …元気よく見る?

目次

初詣の意味

初詣とは「初」と「詣」という字体の意味を考えていくと理解が深まります。

「初」の意味

「初」は初めての初!

「詣」の意味

「詣」とは、複数解釈がありまする。

「詣」の字体の成り立ち

詣は会意文字(かいいもじ)と呼ばれる字体であり、分解すると「言」+「旨」という2つの漢字があらわれます。

これをまとめると『言葉使いがうまみのあるところまで上達すること』と解釈され、意味合い的には「深くて高い域に行きつく」「境地に達する」となります。

これを天高くにいる神仏に例えて、神様寺社へ「もうでる」「寺社におまいりする」と解されます。

以上、初詣とは『その年、神社仏閣へ初めて参拝すること』を意味します。

初詣とは?

初詣とは別名で「初参」。地域によっては「初参り(はつまいり)」とも呼ばれるように、新年元旦になって以降、初めて神社仏閣へ参拝することです。

近年よく散見されるスタイルとしては、除夜(大晦日の晩)の午前0時前に参拝し、そのまま境内で除夜の鐘を聞きながら、新年の初詣を済ませる人の姿が多く見られます。

このような人々は大晦日の晩に参拝して鐘音を聞き、手を合わして帰ることから、厳密に2日にわたって参拝したことに気づいていない状況があります。

往時は元日のあかつき(午前2時)に鶏鳴を聴いた後、起きて詣でる人も多かったとのことです。

ズバリ!初詣を英語で発音すると?

The first shrine visit of the year

外国の方に説明する際、「初詣」という言葉が日本文化として世界に浸透している背景もあり、そのまま「HATSUMODE」と言っても理解してくれる場合があります。

初詣の期間はいつからいつまで?

初詣とは、年が明けて(新年を迎えて)はじめて神社仏閣へ参拝したことを言い、つまりのところ、期間は特に定まっておらず、実際に神社仏閣サイドにおいてもこれといった確たる定義を用いていない現状がありまする。

しかしながら、年末から元旦を通して1月3日頃まで連休があることから、おおむね全国規模にて「正月三が日」と呼ばれる(1月1日、1月2日、1月3日)に参拝することを「初詣」や「初参り」と定義している様子が散見されまする。

このほか、地域によって異なりはあるものの、おおよそ暗黙の了解的に次のような初詣期間が定められています。

関東・東北など

1月7日まで(松の内まで)

関西・以西

1月15日まで(松の内まで)

その他、地域

1月3日、1月5日、1月6日、1月15日など

「松の内」とは、古くから踏襲される玄関先に置かれる門松を飾る期間のことです。

関西と関東では松の内の期間が異なりまするが、元来、松の内は1月15日まででした。ところが江戸幕府が江戸城下および、その周辺諸国においても1月7日までと改めたため以来、1月7日になっていまする。

神社庁が定義する初詣期間とは?

神社庁公式の見解においても初詣期間の定義はなく、『小正月(1月15日)までに初詣を済ませる方が多く見られる』とだけ述べていまする。

ちなみに「小正月」とは松の内を納める日(松納め)と重なりまするが、これは1月15日が一応の正月の終わりを示す見方ももあるからです。

除夜詣

あまり意識しない方がほとんどなので、知らない方が大多数ですが、厳密には大晦日の晩に参拝することを「除夜詣」もしくは「年越し詣」と言います。

一方で新年明けて元旦(1月1日)以降に参拝することを「初詣」と言います。

往時は節分の夜、神社へ参ってそのまま年籠り(としごもり)をして、春が明けて帰ることも行われたようです。

初詣と通常参拝の違いとは?

初詣と通常参拝との大きな違いは、初詣では自身のお願いを告げるというよりも、旧年を無事で過ごせたことへの感謝の意をさし述べたり、今年1年(新年)の無病息災、平安を祈念します。

通例であれば氏神、もしくはその年の恵方にあたる方角の寺社へ参拝しまする。

近年では大晦日の夜、除夜の鐘が鳴り終わるのと同時に有名な神社仏閣へ参拝する風習が馴染んできた感がありまする。

初詣の由来(起源)

結論から申し上げると、初詣の起源は判然とはしていませんが、現在の初詣の有り様を鑑みれば「恵方詣り」が起源ともいえます。

「恵方詣り」とは歳神がいる方角のことを指し、この方角の寺社へ参拝するとご利益が数倍になり、運気が上がるとされたものです。

ただ、その恵方詣の前身となるものに「産土詣」と呼ばれるものがあり、これは大晦日の夜に地元の氏神、もしくは土地神に詣でる風習のことであり、1800年代にはまだこの風習があったようです。

だとすれば、この「産土詣」も初詣の起源と位置付けることもできます。

しかしながら、現在のような有名な神社仏閣へ初詣参拝するようなスタイルは驚くほど新しいものであり、およそ明治時代に入ってからのことだと言われています。

初詣の歴史

明治時代まで現在に見られるような初詣のスタイルが確立されていなかった背景として、鉄道の有無が挙げられます。

実は「初詣」という名称は江戸時代の文献(古歳時記など)には、いっさい記載されておらず、「恵方詣」という名称がしきりに出てくるのみなのです。

それもそのハズで、「初詣」の名前が見られるのが鉄道網の敷設が著しかった明治時代より以降だからです。

鉄道は恵方詣りから誕生した?

あまり語られる機会は少ないように思えまするが、そもそも現今の鉄道の起源とは、「恵方詣り」の風習の定着化とともに、より多くの人を遠地へ短時間で送り届けることを目的として生み出されたといっても過言ではないものなのです。

当初、鉄道は国家の大事業として幕末に発願され、1872年(明治5年)10月14日に日本の鉄道が開業を迎えています。

以来、乗客が増加の一途をたどり、それまで国鉄独占だった鉄道事業に私鉄が乱入し始める様相が確立されまする。

やがて国鉄・私鉄両者間にて激しい乗客争奪戦が展開されることになり、人気で有名な寺社を中心とした鉄道網が敷かれ始めます。

この動きと並行する形で乗客も年々、右肩上がりで上昇してくると、顧客争奪戦はさらに激化し、乗客サービスの向上にまでエスカレートしていきます。

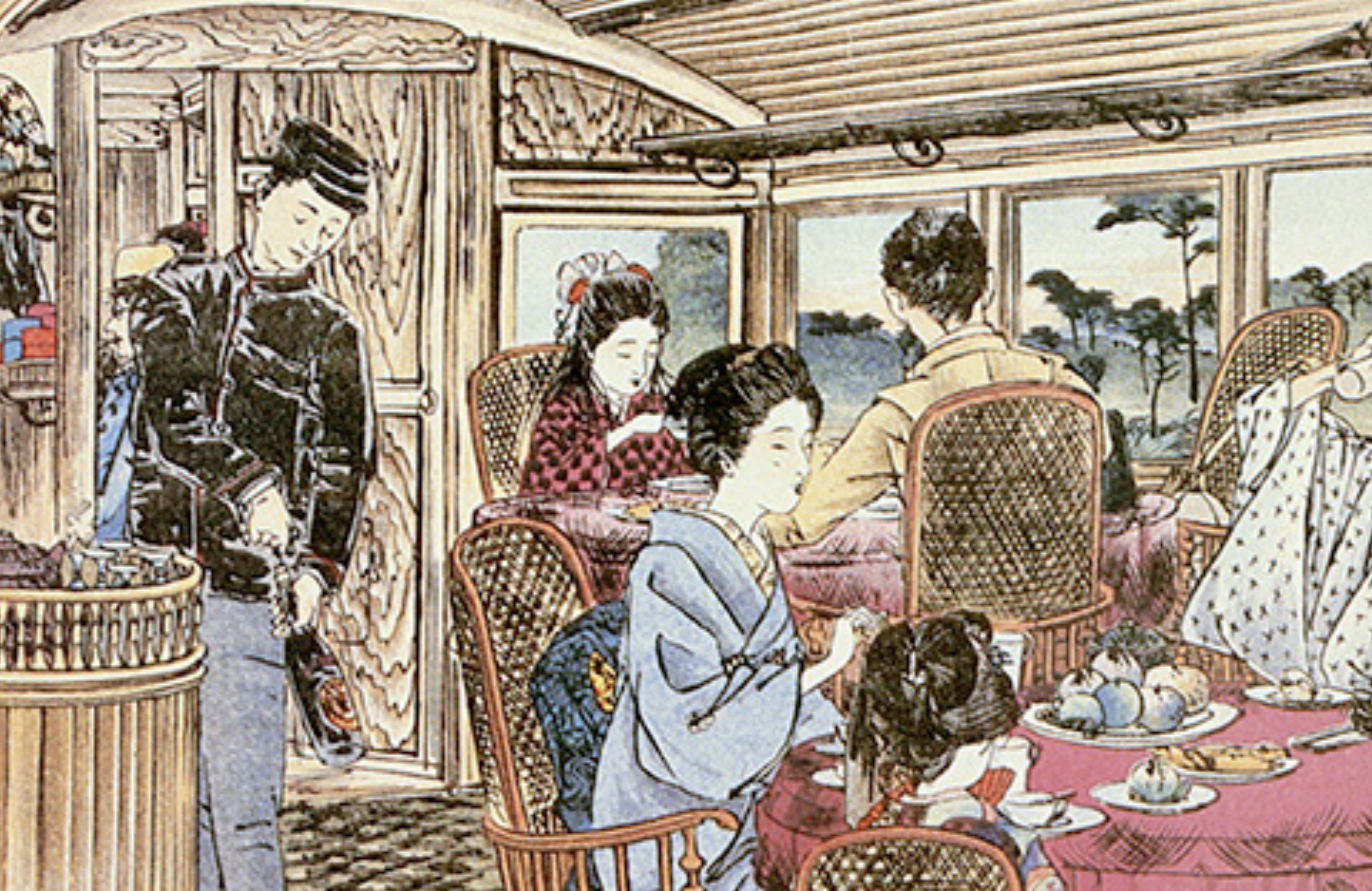

そして1902年(明治35年)、ついに日本の鉄道史上初となる成田鉄道の車両内に喫茶室が置かれることになりまする。

⬆️1903年9月の『風俗画報』に掲載された「成田鉄道の喫茶室」(画像引用先:https://www.kirin.co.jp/)

⬆️1903年9月の『風俗画報』に掲載された「成田鉄道の喫茶室」(画像引用先:https://www.kirin.co.jp/)

以上のような鉄道敷設が変えた大きな風習として、まずは「お伊勢参り」が挙げられます。お伊勢参りは鉄道網敷設を機にピタリと止んでいます。

「初詣」という言葉の定着化

1926年(大正15年/昭和元年)12月のこと、ようやく京成電鉄が成田山新勝寺への送客をメインとした「押上~成田間」を全通させ、この記念に「初詣は成田山へ(成田山新勝寺/千葉県)」という広告のキャッチコピーを大々的に打ち出すのです。

このキャッチコピーは意外にも意外なほど大流行し、瞬く間に「初詣」という言葉が広まるキッカケを作ります。

このキャッチコピーの広まりと同時に遠方へ参拝する人がさらに急増し、さらに私鉄が入り込む様相が激化することになります。

以上のような経緯から、現今に見られる初詣のスタイルの確立は恵方詣りが起源といっても過言ではないものであり、このような鉄道の発展が大きく関与しています。鉄道網の発展なくして現今の初詣は、果たして存在したのか?‥と言い切れるものなのでありんす。

江戸時代、大晦日や元旦はどうしていた?

江戸時代中頃までは、有名な寺社へお参りに行くなどのような発想を考えもしなかったのか、もしくは遠出すること自体が禁忌とされたのか、大晦日の夜になると一家全員が朝(元旦)まで家に籠って歳神を迎えるのが通例だったようです。

もしくは一家の家長(お父ん)だけ、家族を離れ、地元の氏神の社に朝まで参籠(お籠り/おこもり)する風習があったようです。

このお籠りの風習はやがて、上述した「除夜詣」と「元日詣」との2つに分かれていくことになり、ここからもう少し時代を下ると「恵方詣り」という風習が生まれます。うきゃ

恵方詣りとは?

初詣に紐づく参拝方法の1つに「恵方参り」がありまするが、恵方詣りとは歳神がいる方角にある神社仏閣を詣でることを言います。

歳神のいる方角は明の方(あきのほう)と尊ばれ、その運勢「大吉」と解釈されます。

明の方(あきのほう)と言うのは、エト(干支)のエ(兄・吉)の方です。

「方角」と付される理由は、歳徳神がいる方角は十干(じっかん/干支を用いた暦のようなもの)に従って毎年変わるからです。

参拝の途中では誰とも口を聞いてはいけなかった?

今ではこんなことを言っていると、オモロいオッさんがおるとか言われて変態扱いされた挙句、ヘタをうてば逮捕されまするが、かつては恵方詣りの参拝途中に知人と会っても言葉を交わしてはならなかったとされていたようです。

この理由は、いくら恵方詣りと言えど、「忌籠り」の最中であると見なされていたため、参拝途中に誰かと口を聞いてしまうと再度、家に帰って身体を清めてから再び出直したそうです。

二年参りとは?

よく初詣の話をすると「二年参りをしてきた」などという言葉を耳にする機会もあると思いますが、二年参りとは、除夜(大晦日)に参拝して、除夜の鐘を聞いてから再び朝(元旦)、社寺へ参拝することです。

ここで持ち出した”2年”とは、旧年と新年の「2年」です。

したがって、二年参りとは、前述の「除夜詣」と「元日詣」と同義と位置付けることができまする。

分かりやすく言うと、旧年の午前0時前に参拝に行き、午前0時をまわった頃に参拝を終えると旧年と新年の2年分参拝したことになります。

別の見方としては同日に別々の寺社へ2回参拝してきたことを単純に二年参りと呼んだりもします。

現在の初詣は半ば行楽的な傾向がある

現在の正月三が日には「はとバス」のような遊覧バスで神社仏閣を巡拝する「初詣プラン」などのコースも登場しており、この状況を見れば本来の初詣の意義が薄れた感はありまする。

しかしながら、そもそも初詣の起源とは恵方詣りが起源とされ、その恵方詣りも半ば行楽的な側面が強かったことから、さして意義としては江戸時代と変わっていないともいえます。

江戸時代は現在のような娯楽施設や娯楽の種類が少なかったので、恵方詣りと称して有名神社仏閣に行くと、その参道に立つ出店に人生の華を見出し、そこに生きがいを感じていたのです。

例えば、東京浅草の浅草寺を例に挙げると、1780年(安永9年)の記録によれば出店(屋台)の数が263軒と記録されており、茶店や見世物小屋、芝居小屋、雑貨屋、飲食屋など多種多様な色とりどりの屋台が軒を連ねていたそうな。

その上さらに富くじ(宝くじの前身)や相撲の興行も行われたりと、もはや神社仏閣という神聖な場所も娯楽の坩堝(るつぼ)に転じた有り様だったとか。

一方、神社仏閣の運営者側は神聖な場所を穢されたような意識などまったくなく、むしろ店主たちから冥加金(みょうがきん)と呼ばれる一種の奉納金が相当数あったことから、歓迎されていた一端がみえます。

初詣は神社とお寺どっちに行くの?

上述したように初詣の起源は「恵方詣り」とされることから、神社仏閣いずれに初詣されても問題はないといえます。

恵方は歳神に通じ、歳神は神道の神様であることから、神社へ詣でることが大吉という見解もあるようですが、明治時代以前は神仏が習合した神仏混淆の時代だったので、神社とお寺いずれに参拝しても良かったのです。

なお、お寺と神社では少し参拝方法が異なりまする。

詳細は下記ページにて。うきゃ

関連記事:![]() 寺院(お寺)の一般的な正しい参拝方法は?マナー・服装・お賽銭など

寺院(お寺)の一般的な正しい参拝方法は?マナー・服装・お賽銭など

関連記事:![]() 伊勢神宮(内宮・外宮・別宮)の正式な正しい参拝の仕方「参拝時間・参拝方法(ルート)・服装」など

伊勢神宮(内宮・外宮・別宮)の正式な正しい参拝の仕方「参拝時間・参拝方法(ルート)・服装」など

喪中の場合初詣に行ってもいいの?

これ、実はよく耳にする疑問ですが、厳密には定義されていないようなので喪中・忌中の方でも初詣されても問題はないと思われまする。

ただ、正月は『あけましておめでとう』のフレーズの通り、ハレ、つまり、祝いの面が濃いことから、周囲の人目的にも喪中も忌中も参拝は控えた方が吉というものでしょう。

これは葬儀を営んだその年明けに年賀状を送るのを控えるのと同義です。

現今、村八分という言葉は死語に近いような気もしまするが、それでも親戚や身近な人に初詣に行って楽しんでいる姿を見られてしまったら、色眼鏡で見られることもあるでしょう。

喪中(もちゅう)とは?

家族が亡くなってから約1年間の期間のことをいう。

- 仏式:1年間

- 仏式(浄土真宗):ない

- 神道式:1年間

忌中(きちゅう)とは?

家族の死後から忌明けまでの期間のことをいう。

- 仏式:49日

- 仏式(浄土真宗):ない

- 神道式:50日

初詣の関連記事一覧

関連記事:![]()

関連記事:![]()

関連記事:![]()