山開きは夏の始まりを告げる合図となる行事の一つですので、いつから登山を楽しめるのか待ち望んでいる方も多いでしょう。

今回は山開きはいつなのか? ということから、山開きの限定御朱印のことまで、徹底解説しちゃいます。

目次

2024年の「山開き」はいつ?登山シーズンはいつ終わる?

山開きのシーズンは一般的にに初夏の歳時として知られるが‥、

例年、概ね3月末から7月頃に行われるのが一般的。

登山シーズンが終わる時期は紅葉が見頃の11月です。

でも希に特殊なケースもあり、それに当てはまるのが富士山です。

富士山の登山シーズンについては富士山の章で解説しますのでお楽しみに!!

山開きとは?何をするの?

山開きとは、どういった行事になるのでしょうか?

山開きは、後述する歴史や由来にもとづく神事の一種であるため、登山道の入口などで今でも神事、お祭りが開催されます。

自治体の長や、山岳の管理者などが参列し、地元や、ゆかりの神社の神主などが招かれ、お祓いを行うのです。

また山の規模によっては、山登りの装備品が買えるお店や、フードなど、出店が出ることもあります。

ひととおりの神事の後、登山道が開放され、希望者はそのまま山に登ることができるようになりますよ!

山開きの歴史や由来

そもそも山開きは、自然信仰が盛んであった時代、いわゆる山岳信仰の名残で行われている行事です。

人々は、古代の時代より、山からの畏怖を感じつつも、恩恵を受けて生活してきました。

恐れ、恩恵なども全て自然信仰の賜物であり、それが薄れゆく現代の中にあっても、雄大な山への登山に挑戦する意味で、山開きは今日まで行われてきたのです。

歴史的には山登りをするのは一般市民ではなく、僧侶や修験者といった、修行をする人のやることでした。山は神の領域でもあり、修行をする人だけが限定的に山に入って、神霊の声を聞くというようなこともなされていました。

限定的と表現したとおり、この頃山に入れる「人」も限られていましたし、「期間」も限られていたようです。その、山に入れる期間の始まりに儀式を行ったことが、山開きの始まりとなります。

一方、娯楽としての山登りが一般的になるのは江戸時代の中期以降です。この頃には富士登山が流行し、一般人(といっても富士山は1872年まで女人禁制だったため、男性限定)が登山をするようになりました。

山開きに関しては、始まりがいつであったのかという明確な歴史的資料はないものの、富士山山開きをはじめとする一般人も心待ちにするような山開きは、江戸中期頃に始まったものと考えられます。

山開きの逆は……『山閉じ』?

「山開きがあるんだから……山閉じという言葉も存在すんの?」

と思われる方も多いのですが。

山閉じという言葉は存在せず、これについては「登山シーズンが終わる」というのが一般的です。

山開き(登山シーズン)が終わっても登山はできる?

結論から言ってしまうとシーズン外での登山は、多くの山で可能です。

ですが、初心者の方は登りたい山の登山シーズンに合わせて登ることを強くおすすめします。

何故かと申しますと、山開きされていないシーズンの山は雪が残っていたり、標高が高い山だと天候が変わりやすいので、危険度も数倍に跳ね上がるのです。

富士山の例で紹介しますと、登山ルートによって開通、閉鎖時期が異なっています。

その中でも、冬でも登山できなくはありませんが、積雪時期においては厳しい条件下での登山となる為、滑落や遭難になる可能性もあります。

登山シーズン以外での登山については、もし希望するなら、その山の登山ルートを管理している団体などに聞いてみましょう。

山開きシーズンの富士山の登山について

富士山の山開きシーズンは主に山梨ルート、静岡ルートで変わってきます。

通例ですと7月1日に山梨ルート(吉田口)、7月10日に静岡ルート(富士宮口、須走口、御殿場口)がそれぞれ開通します。

この7月1日という日付は、江戸時代の富士山の山開きが旧暦の6月1日に行われていたことに由来しています。

ただし具体的な日取りは誤差となることもあり、関東の梅雨明けと共に発表されるため、公式からの発表を待った方が良いでしょう。

登山するべき時期としては、富士山の環境の良い7月初旬~9月上旬が狙い目ですが、9月上旬は既に山が冷え込むので、防寒対策をバッチリして登山に臨みましょう。

山開きの限定御朱印はどこでもらえる?

山開きでもらえる限定御朱印というものもあります!

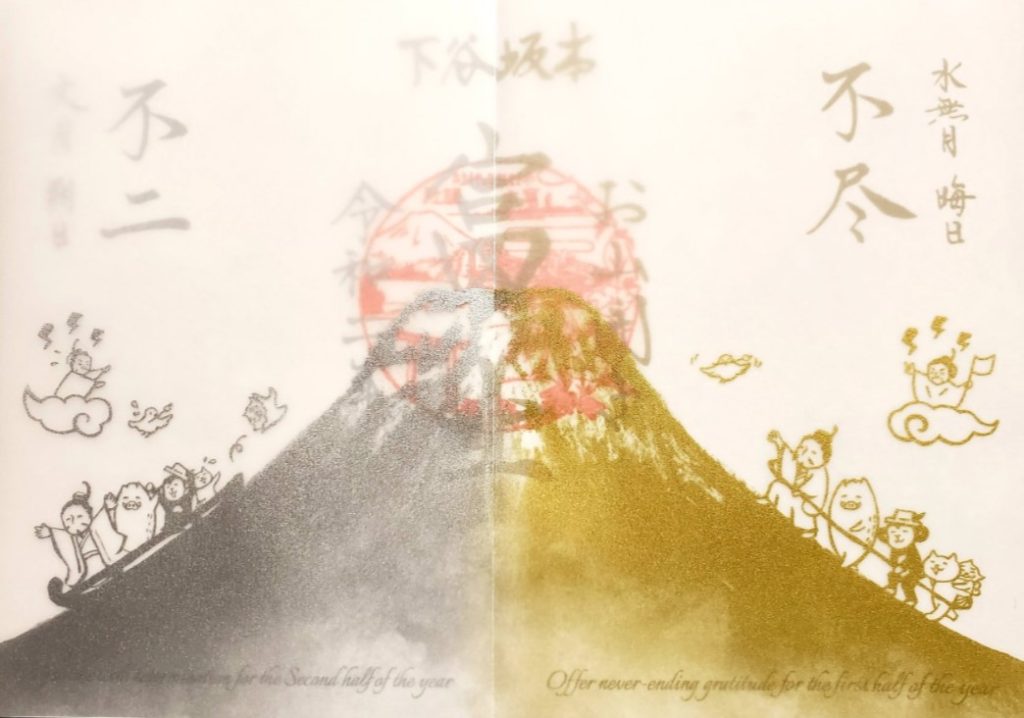

これは山とは程遠い、東京都台東区の神社『小野照崎神社』でいただくことができます。

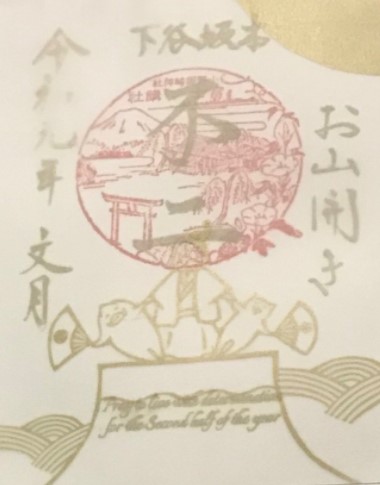

※こちらは2019年7月の御朱印です▼

……ところで、都内の小野照崎神社に、なぜ富士山山開きの御朱印などというものがあるのでしょうか?

都内でもやってる!「富士塚」の山開き

山開きの由来や歴史の項目で、江戸時代中期以降、富士山への登山熱が高まったことをお伝えしました。しかし、そこで言及したとおり、富士山に登山をすることができたのは成人男性だけです。

なぜなら、「修行の妨げになる!!!」という理由から、女性は1872年まで、富士山への入山が禁じられていたからです。1872年と言えば明治5年。日本の歴史の中で言えばつい最近と言ってもいいくらいでしょう。ほんと、女の人を見ると男って気が散りますよね。なんでなんでしょうね。ねえ? はっはっは。

また男性であっても、経済的な余裕や、仕事のお休みなどがなければ富士登山は簡単にできるものではありません。

そんなわけで、世間の富士登山熱と女人禁制という条件などがあいまって、江戸時代には各地に「富士塚」というものが作られました。

これは富士山を模した盛り土の小山で、江戸や横浜といった地域に何カ所か存在しており、現存するものも少なくありません。

東京都内には現在も「江戸七富士」という、七つの富士塚が残されています。

この7つは

- 品川富士(品川神社)

- 千駄ヶ谷富士(鳩森八幡神社)

- 下谷坂本富士(小野照崎神社)

- 江古田富士(茅原浅間神社)

- 十条富士(十条冨士神社)

- 音羽富士(護国寺)

- 高松富士(富士浅間神社)

であり、うち「下谷坂本富士(小野照崎神社)」と「江古田富士(茅原浅間神社)」の2つについては重要有形民俗文化財にも指定されています。

見てのとおり全てが寺社の境内にあり、富士山岳信仰(富士講)にも関わりが深いものですが、この富士塚には男性だけではなく、富士山に登りたいけれども登ることのできない女性や子どもも登ることができました。

富士塚は富士山に準ずるものとして扱われたため、富士山の山開きの日(旧暦の6月1日)には富士塚でも山開きが行われ、それが現在までも続いているために、下谷坂本富士を擁する小野照崎神社では期間限定で、山開きの御朱印がいただける、ということになっています。

なお小野照崎神社では、山開きだけではなく、月替わりの御朱印やその他の限定御朱印を授与しており、どれも美麗で大変な人気があります。

小野照崎神社のお山開きは、例年6月30日と7月1日の2日間。この2日間は、10時からご祭礼、11時過ぎから一般の人も富士塚に登ることができます。

2020年、お山開きの限定御朱印は2種類、授与期間も2期に分かれています。

- 6/16~30……「不尽」金の御朱印

- 7/1~15……「不二」銀の御朱印

- 初穂料 500円

小野照崎神社について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

新型コロナウイルスにおける山開きへの影響

新型コロナウイルスの影響で、2020年の山開きは殆どの場所で閉山した状態でした。

三密になりやすい環境下、登山シーズンだと尚更、人も集まりやすいので仕方のないことでしょう。

今年度も緊急事態宣言の影響でどうなるかはまだ未定です。

自治体など、公式の山のサイトから開山する登山道を見つけたら、マスクとアルコール消毒を装備して登山に臨みましょう。

初心者でも山開きを楽しんで

山開きも紐解いてみると奥深い物ですね。

今後、新型コロナウイルスの影響で登山できる山が少ないかもしれませんが、いずれコロナは収束するはずです。

その時には登山シーズンの知識がきっと役立つことでしょう。山の爽やかな空気をぜひ楽しんでくださいね。

Writer:夜野大夢