お寺や神社での御朱印集めに欠かせない御朱印帳には、大きく分けて2種類のサイズがあることをご存じですか?

こちらでは、御朱印帳のサイズの違い、素材とそのメリット・デメリット、おすすめの選び方、御朱印帳を複数持っている場合の使い分け方などをお伝えしていきます。

目次

御朱印帳の一般的なサイズ(大きさ)の違い

御朱印帳の大きさには決められた規格のようなものはありませんが、大きく分けて2種類のサイズが主流となっています。

大きいサイズ

縦:約18cm(18㎝02㎜〜18㎝04㎜)

×

横:約12cm(12㎝01㎜〜12㎝04㎜)

- 一般的に多く見られるサイズ:約18.02㎜×12.01㎜

奉書紙のサイズ

- 縦17㎝×横11㎝

- 紙1枚の厚さ:0.18mm(奉書紙の場合)

比較対象

- 単行本(コミック漫画)サイズ(B6判):横幅約128mm✕高さ約182mm

だいたいB6サイズと同じくらいの大きさで、お寺で購入したものは大きなサイズの御朱印帳が多いです。

ネットなどでは、「大判の御朱印帳」として売られています。

例えば・・京都・清水寺の御朱印帳はこのサイズのものが売られています。

小さいサイズ

縦:約16㎝(15㎝07㎜〜16㎝03㎜)

×

横:約11㎝(10㎝09㎜〜11㎝04㎜)

- 一般的に多く見られるサイズ:約16.0㎜×10.9㎜

奉書紙のサイズ

- 縦15㎝×横10㎝

- 紙1枚の厚さ:0.18mm(奉書紙の場合)

比較対象

- 文庫本:横幅105mm × 縦148mm〜152mm

※文庫本は一般的には「A6規格(105×148mm)」が採用されている。

だいたい文庫本くらいの大きさで、神社や雑貨屋などで購入する場合は小さなサイズの御朱印帳が多いです。

例えば・・神奈川・鶴岡八幡宮の御朱印帳はこのサイズのものが売られています。

御朱印帳のサイズはキッチリとしていない

各製造者によって謹製された御朱印帳は、製造元によって微々たるサイズの違いはあります。実際にメジャーで測定してみればわかりますが、±約5㎜ぐらいの誤差はあります。

これは布張りや、木板など素材によって若干、異なってきます。

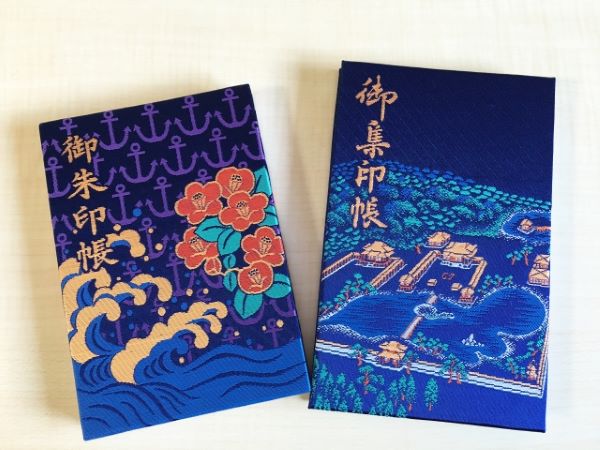

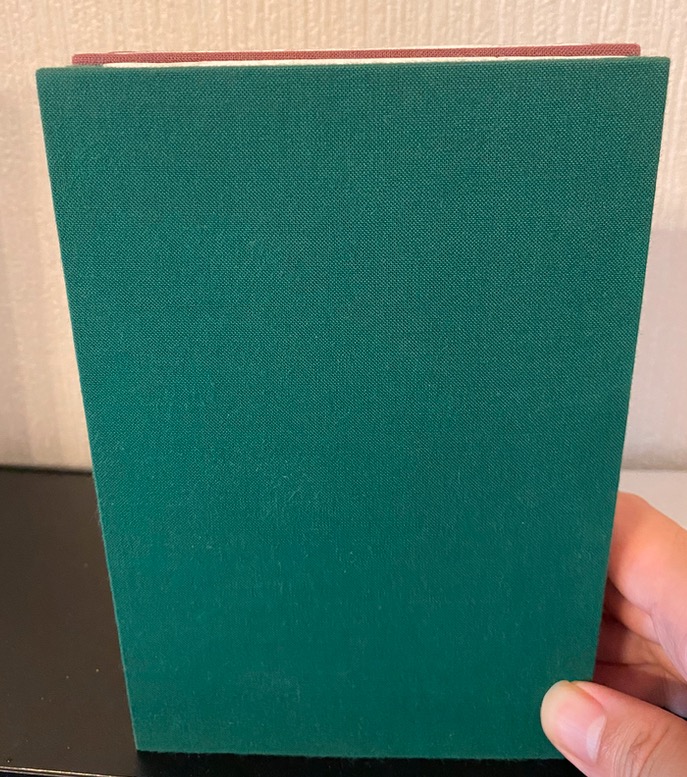

以下の写真は「大阪四天王寺の御朱印帳」と「三十三間堂の御朱印帳」のサイズの違いです。

いかがですか?

奥の薄赤色が三十三間堂の御朱印帳です。手前の緑の御朱印帳は表紙が裏返っていますが、四天王寺の朱印帳です。

横は12㎝2㎜で同サイズですが、縦寸に3㎜の違いがあり、三十三間堂の朱印帳の方が大きいことが分かります。

この四天王寺と三十三間堂の例以外にも、横幅も3㎜程度、大きい御朱印帳もあります。

書き手の方は御朱印のサイズを調整してくださる方もいる

冒頭でもご紹介したように御朱印帳には大きいサイズと小さいサイズがありますが、御朱印の受付をされる方(書き手の方)は御朱印のサイズに応じて御朱印自体の大きさを調整してくださいます。

ただ、押印していただける朱印(ゴム印)のサイズは変えようがありませんので、見栄えを気にされる方は、やはり、お寺で頒布されている大きいサイズの御朱印帳を購入しておくのがオススメです。

特にお寺には「巡礼めぐり」があることから、神社に比べて押印する朱印(ゴム印)の種類が多いのも事実です。したがって、巡礼されている方は巡礼専用の朱印帳やお寺サイズの御朱印帳を用意されるのが好ましいといえます。

もちろん、神社サイズの朱印帳をお寺の御朱印受付へお出ししても、ほとんどのお寺では受付はしてくださいます。

なお、一般的にはお寺の御朱印帳の方が大きく、神社で授与されている御朱印帳の方が小サイズになります。(サイズは上記参照)

御朱印帳の厚さ

一般的に多く見られる御朱印帳の分厚さ

- 厚さ約1.5㎜(24折11山/布製の場合)

御朱印帳は物によって、片面10ページほどの薄手の物から、50ページ近くまである厚手の物まで、さまざまなものがあります。

また、表紙の材質によっても、紙製の表紙は薄いですし、木製の表紙は分厚くなります。

総じてだいたい1.5cmくらいの厚さの御朱印帳が主流ですが、素材やページ数によっては3cm近くあるものも売られています。

奉書紙を使用する理由は、朱印の印影ノリや墨ノリが断然、良いからです。

その他の御朱印帳のサイズ

見開きサイズの御朱印帳

![]() 昨今、神社などが中心に頒布されている「見開きサイズの御朱印」を収納しておく御朱印帳です。

昨今、神社などが中心に頒布されている「見開きサイズの御朱印」を収納しておく御朱印帳です。

縦幅:約18㎝

×

横幅:約24.2㎝〜約26㎝

御影帳

お寺で頒布している「弘法大師など高僧や神仏の御影(画像)」を収納しておくためのケースです。

神社と寺で違う?おすすめは大きいサイズ?小さいサイズ?

結論から言えば、見栄えを気にせず、コレクションという意識が無いのであれば小さい神社用サイズの御朱印帳を持たれるのがオススメです。

理由は単純にコンパクトなので保管場所に困らず、持ち運びも楽チン♪だからです。

御朱印は男性よりは女性の方が集めておられる方が多いように見受けられますが、女性は化粧ポーチやお菓子類など、何かとカバンに入れるものが多いのでコンパクトな小さい御朱印帳はオススメです。

また重量に関しても神社サイズの方がお寺の御朱印帳に比べて軽量です。

大きいサイズの御朱印帳のメリット・デメリット

メリット

お寺でいただく御朱印は神社の御朱印と比べて、押される朱印の数が多く筆遣いもダイナミックな傾向があります。

そのため、お寺で御朱印を購入する際には大きな御朱印帳が売られていることが多いです。

また、書置きの御朱印を貼り付ける時に大きな御朱印帳であれば収まりきらないという事態は回避できます。キッチリと収まります。

デメリット

反対にデメリットは、上記でも説明したとおり、小さいサイズの御朱印帳に比べると大判なため、持ち歩く際に邪魔になる、且つ、重いという点があります。

小さいサイズの御朱印帳のメリット・デメリット

メリット

小さいサイズの御朱印帳は、上記でも述べたとおり、大きいサイズの御朱印帳と比べるとバッグの中にコンパクトに収まる点で優れています。

特に、女性は荷物が多いので、なるべく荷物を軽くしたいという人が多いと思います。

また、市販されている御朱印帳は小さいサイズの御朱印帳が多いため、豊富なデザインの中から好きな柄の御朱印帳を選べるのも大きなメリットです。

デメリット

デメリットとしては、時折、書置きの御朱印を貼り付ける際に大きさが足りないことがあるようです。

また、ダイナミックな文字が特徴的なお寺の御朱印が小さくなってしまうことが気になる方は、大きな御朱印帳を選ぶと良いでしょう。

ちょっと変わった大きさ・形の御朱印帳

手のひらサイズの御朱印帳

手のひらに収まるほどの、小さな御朱印帳もあります。

サイズは横約4.2㎝ × 高さ約5.6㎝ほどの超ベリースモールな御朱印帳です。

バッグに入れても邪魔にならないので、持ち運びに便利ですが、ちょっと小さすぎで書きにくそうです。

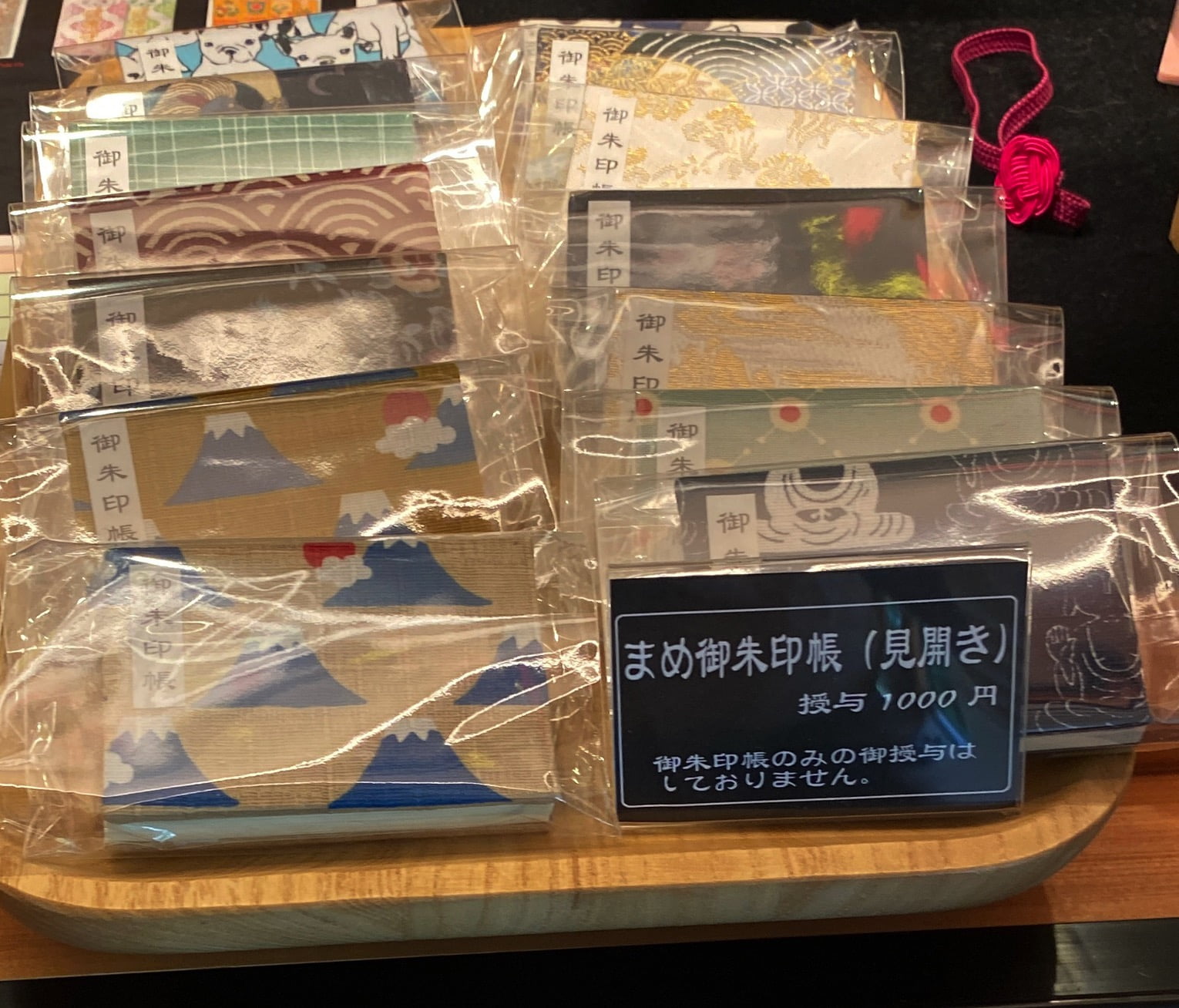

宝珠院の手のひらサイズの「まめ御朱印帳」

増上寺塔頭の宝珠院(東京都港区)では、「まめ御朱印帳」という手のひらサイズの御朱印帳を授与されていますが、宝珠院で授与されている御朱印帳は縦長タイプではなく、横長タイプの御朱印帳になります。

サイズは、ヨコ約9㎝×タテ約6㎝×厚さ約1.5㎝と、手のひらにスッキリと収まるぐらいの小サイズの御朱印帳です。

手の平サイズの御朱印帳を購入する場合は要注意!

注意点としては、これらの手のひらサイズの御朱印帳は、御朱印を受付してくださる寺社の数が限定されているので、御朱印拝受という部分にフォーカスすれば実用性があるとは言い切れないものとなります。

具体的には、宝珠院のようにミニ御朱印帳を授与されている寺院であれば、ミニ御朱印帳のサイズ感に合う寺号などが彫られた朱印(ゴム印)があるので、書いていただけると思いますが、ミニ御朱印帳すら授与されていない一般な普通の寺社へミニ御朱印帳をお出しても、書き手の方が困るのは明白であり、受付していただけないのが実情といえるでしょう。

例えば、京都の大福寺さんでも似たようなミニ御朱印帳を授与されていますが、大福寺の受付へ宝珠院で購入したミニ御朱印帳をお出しても、必ず記帳していただけるどうかは分かりません。

このようなミニ御朱印帳は、新たな次世代の御朱印帳の形態なのかも知れませんが、まだまだ認知度が低いのが現状です。

B5サイズの御朱印帳

「全国一の宮巡拝会」が、上記で紹介した大きいサイズの御朱印帳よりもさらに大きな縦26cm×横18cm(B5サイズ)の大きな御朱印帳を発行しています。

ホルダータイプの御朱印帳

書き置きの御朱印専用の御朱印帳で、昔の写真アルバムのような透明フィルムと厚紙の間に、授与された御朱印を挟んで保管します。

巻物タイプの御朱印帳

甲賀市観光まちづくり協会による「甲賀流忍者朱印帳」は、巻物タイプになっています。

甲賀市内の忍者ゆかりの地などで購入できるほか、なんと!滋賀県甲賀市のふるさと納税でいただくこともできます。

- 甲賀市観光まちづくり協会公式HP:http://koka-kanko.org/news/2019-03-02-syuincho/

中紙の裏がすべて表紙と同じ模様の御朱印帳

通常、蛇腹式の御朱印帳の中紙は両面とも白紙ですが、少しお値段が張りますが中紙の裏側すべてに表紙と同じ模様の紙が貼られていて、蛇腹を開いて裏から見ると、まるで屏風のようになる御朱印帳もあります。

- D-SHOP公式HP:https://daikoubb.base.shop/

値段

一般的に1,000~2,000円位で売られているものが多いです。

お寺や神社で購入する場合、御朱印の授与料(初穂料)込みのところもあれば、別料金になるところもあります。

御朱印帳は蛇腹式が主流

蛇腹式

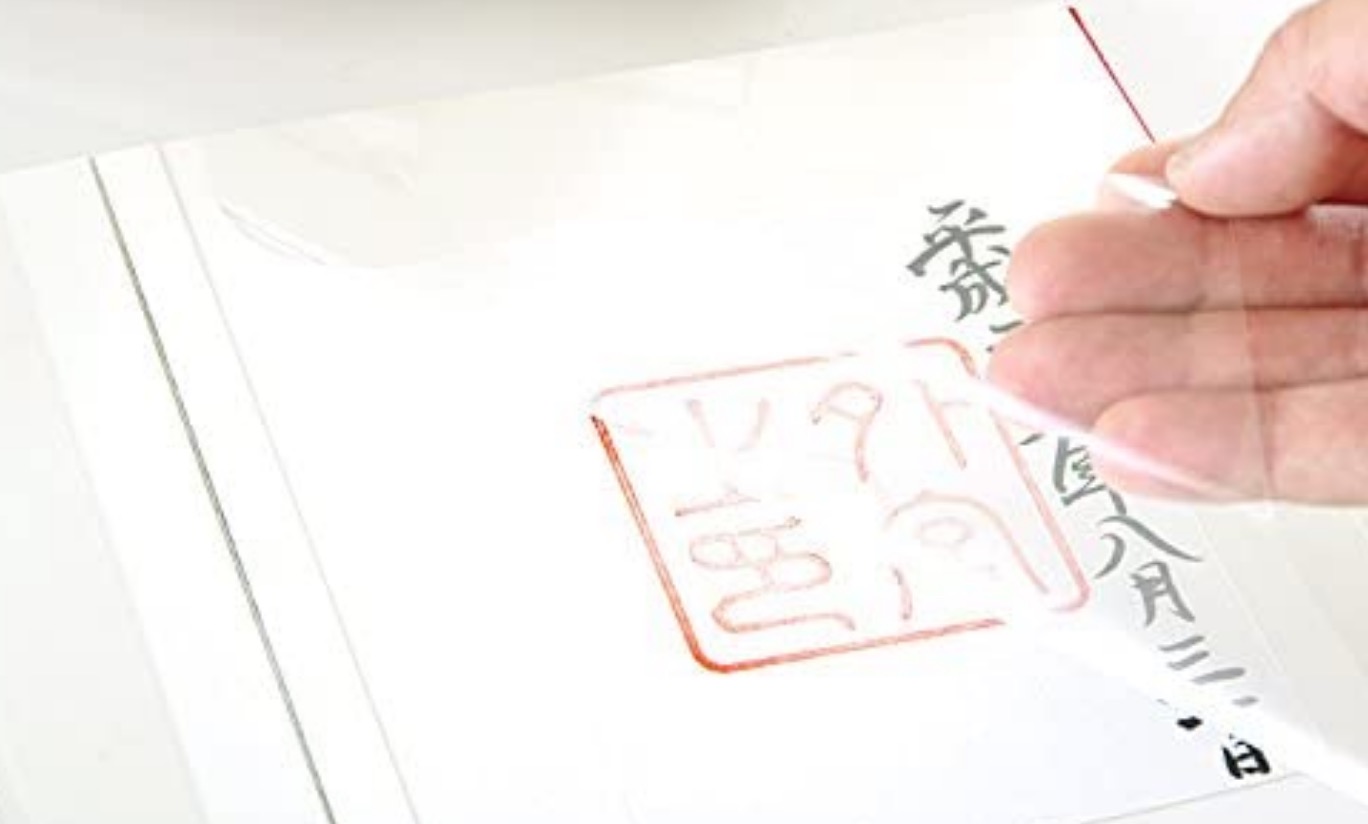

御朱印帳の中には、蛇腹折りにされた細長い和紙が収納されていて、右から順に御朱印をいただく形のものが主流です。

この様式の御朱印帳は、書き手が必要なページを広げやすく墨書き・押印しやすいという特徴があります。

また、蛇腹を広げると集めた御朱印が横並びになるため、華やかで迫力ある御朱印の一覧を楽しむこともできます。

ノート式

片面が閉じられているノートのようなタイプの御朱印帳もあります。

このタイプはうっかり落とした時にバラバラにならないというメリットがありますが、墨書きするときに綴じ目が浮いて邪魔になるというデメリットもあります。

ノート式の御朱印帳を選ぶ際には、綴じ目をフラットに開けるものを選ぶといいでしょう。

紐綴じ式

紐綴じ式の御朱印帳は、ページを足したり入れ替えたりすることができます。

御朱印をいただいているページを自宅に保管しておいて、白紙のページだけを持っていくこともできるので、荷物を減らせるというメリットもあります。

また、霊場巡りなどの際に順番を間違えても、札所の番号順に入れ替えることができるので便利です。

まとめ

御朱印帳と言ってもひと言では説明できないくらい多くの情報をお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか?

最近は御朱印帳の専門店もあり、様々な御朱印帳が売られていて、御朱印集めではなく「御朱印帳集め」をしている人も多いとか。

是非、あなたに合った御朱印帳を見つけてみてください!

こちらのサイトは、御朱印にまつわる情報をこれからも随時アップしていきますので、是非また訪れてくださいね!