お寺だけでなく、道端やお墓の入口、畑、山の頂上や峠など、至る所で私たちを見守っていてくださり、その優しい表情に和まされるお地蔵さん。

おそらく日本にある仏像の中で最も数が多いのが、お地蔵さんではないでしょうか。

こちらでは、お地蔵さんの場所・歴史・よだれかけをしている理由などについて解説していきます!

目次

お地蔵さんとは?

普段親しみを込めて呼んでいる「お地蔵さん」や「お地蔵さま」は、正式には「地蔵菩薩」と言います。

古いインドの言語であるサンスクリット語では「クシティガルバ」と呼ばれていますが、クシティは「大地」という意味を、ガルバは「子宮」「胎内」などの意味を持ち、大地が全ての物を包み込んで育む力を蔵するように、迷い苦しむ全ての人々を慈悲深く包んでくれるという事から名づけられました。

名前の由来からして、想像を超えるほど懐が深く何でも受け止めてくれそうな印象がありますね。

お地蔵さんは何のためにいるの?

地蔵菩薩は本来、お釈迦様が亡くなられた紀元前543年(諸説あり)から弥勒菩薩が仏になって現れるとされている56億7000万年後という、ちょっと想像できないくらい長い年月の間に、この世と死後の世界の境をさまよう衆生(しゅじょう・迷いの世界にいる全ての生き物のこと)を救済するために活躍してくれる役割を担っています。

普通、神仏は神様の国だとか浄土だとかにいらっしゃるため、いわゆる「この世」には存在しないのですが、地蔵菩薩は僧侶のお姿をしていて、なんと輪廻転生する6つの世界である六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天)を自在に行き来することができる凄い能力があります。

そして、六道を巡っている全ての生物・死者を救ってくださる他、時と場合によってはただ救うだけでなく「身代わり」にもなってくれるという、その慈悲深さはどこから来るんだ!?というくらいありがたい仏様なのです。

えっ!?こんなにあるの!!お地蔵さんのご利益とは?

地蔵菩薩に関する代表的な経典である「地蔵菩薩本願経(じぞうぼさつほんがんきょう)」には、地蔵菩薩を信じることで得られる「二十八種利益」「七種利益」というものが記されています。

それぞれどのようなご利益が記されているのでしょうか?

二十八種利益

善良な男女がこの経を読み香華、飲食、衣服等をお供えし、供養をして礼拝したら二十八種の利益が得られるとして、以下の通り記しています。

- 天龍護念(天と龍が守ってくれる)

- 善果日増(善い行いの成果が日ごとに増していく)

- 集聖上因(悟りの境地への因縁が集まる)

- 菩提不退(悟りの境地から逆行しない)

- 衣食豊足(衣食が豊かになり不足することが無い)

- 疾疫不臨(病気や伝染病にならない)

- 離水火災(水難・火災に遭わない)

- 無盗賊厄(盗賊による被害に遭わない)

- 人見欽敬(人々に敬われる)

- 神鬼助持(鬼神が助けてくれる)

- 女転男身(女性が男性になることができる)

- 為王臣女(王様や大臣の娘になることができる)

- 端正相好(美男美女になれる)

- 多生天上(天界に転生することが多くなる)

- 或為帝王(あるいは人間界に帝王として産まれる)

- 宿智命通(前世で得た智慧を活かすことができる)

- 有求皆従(求めた者は皆従ってくれる)

- 眷属歓楽(仲間が皆歓び楽しんでくれる)

- 諸横消滅(あらゆる理不尽なことが消滅する)

- 業道永除(地獄などに転生する業が永久に取り除かれる)

- 去処盡通(行きたい場所に行ける)

- 夜夢安楽(夜にいい夢を見て安らかに眠れる)

- 先亡離苦(先祖が苦しみから離れられる)

- 宿福受生(前世の良い行いによって良い生まれになることができる)

- 諸聖讃歎(聖人が褒め讃えてくれる)

- 聰明利根(聡明で利発になれる)

- 饒慈愍心(慈悲深い心を持てる)

- 畢竟成佛(必ず仏になれる)

七種利益

そして、地蔵の本願を志して修行に励み朝夕礼拝をすれば、7種の利益を得られるとして以下の通り記しています。

- 速超聖地(聖地へと速やかに超えて行ける)

- 悪業消滅(悪行が消滅する)

- 諸佛護臨(諸々の仏が守ってくれる)

- 菩提不退(悟りの境地から逆行しない)

- 増長本力(本来持っていた力がさらに増える)

- 宿命皆通(前世のすべてのことに通づることができる)

- 畢竟成佛(必ず仏になれる)

お地蔵さん=閻魔大王って本当?!

日本の仏教において、実は、あの世で死んだ人の生前の罪を裁き地獄へ送るという閻魔大王は、お地蔵さんの化身だと言われています。

日本の仏教において、実は、あの世で死んだ人の生前の罪を裁き地獄へ送るという閻魔大王は、お地蔵さんの化身だと言われています。

閻魔大王は恐ろしい存在だと思われがちですが、実際には、罪を犯した人はもちろん地獄に送りますが、そうでない人は極楽浄土へと導いてくれる存在であることから、お地蔵さんの化身だと考えるようになったのです。

現世では優しいお顔をされているお地蔵さんですが、あの世では恐ろしいお顔に変化して、罪人が再び罪を犯さないよう叱咤しているのかもしれません。

お地蔵さんの歴史

地蔵菩薩の起源は、古代インドのバラモン教の大地の神だったものが仏教に取り入れられ、地蔵菩薩としてインドから中国へ伝わったものと言われています。

そして、中国から朝鮮半島を経て日本へと伝わったものが、日本で求められる形へと変化し、優しく親しみのあるお顔で道端に佇むようになったのです。

では、お地蔵さんは日本でどのように広まっていったのか?こちらではもう少し掘り下げてご紹介します。

奈良時代

地蔵菩薩が日本に伝わったのは奈良時代と言われていますが、この頃の地蔵菩薩像はまだ阿弥陀如来像、観音像、弥勒菩薩像などと比べるととても少なく、まだ人々の間にはそれほど浸透していませんでした。

平安時代

平安時代初期はまだ地蔵菩薩はあくまでも阿弥陀如来を囲む仏様の一員としての位置づけで、単独で崇拝されるには至っていなかったようですが、天台宗の僧である源信は、地獄の苦しみから救ってくれる存在として地蔵菩薩に一目置いていたと言います。

平安時代末期になると末法に入ったとされ、世の中が混乱する末法思想と極楽浄土に往生しようと願う浄土信仰が広がるとともに、地獄から救済してくれる地蔵菩薩への信仰が武士や民間にも広がっていきました。

「地蔵菩薩霊験記」という説話集には地蔵が子供を救う場面が記されていることから、既にこの頃には子供を救う仏として認識されていたことが分かります。

また、「今昔物語集」にも、地蔵菩薩の力によって地獄から生き返ってこの世に戻ってくる話がいくつかおさめられており、民衆の間にも地蔵菩薩の信仰が広まっていたことが分かります。

鎌倉時代以降

鎌倉時代以降、武士が時代の主役となり戦と隣り合わせの生活になったことから、死への不安や恐怖が高まっていきました。

地蔵菩薩は、あの世とこの世を自由に行き来して守ってくれる存在だったことから、武士の間では「勝軍(将軍)地蔵」への信仰が高まっていきました。

また、民衆社会においても古来から村の境界を守ってきた道祖神と、あの世とこの世の間を守る地蔵菩薩が習合して各地の信仰と結びつき混ざり合いながら発展していきました。

お地蔵さんが赤ちゃんに似ているのはなぜ?

元々お坊さんの格好をしていたお地蔵さんが、可愛らしい子供の姿になったのは平安時代末期頃と言われています。

元々お坊さんの格好をしていたお地蔵さんが、可愛らしい子供の姿になったのは平安時代末期頃と言われています。

ではなぜ、子供の姿になったのかと言うと、次のようなことからでした。

お地蔵さんは子供を救ってくれる!!

昔々、幼い子供が死ぬと、まだ親孝行をしていないことが罪とされ、三途の川を渡れないと信じられていました。

三途の川を渡れない子供は賽の河原で父母のために石の塔婆を積みますが、積んでいる傍からやってきた鬼に崩されてしまい、永遠にそこから動くことができません。

この世とあの世を自在に行き来できる地蔵菩薩は、その賽の河原にやってきて子供たちに徳を与えて成仏へと導いてくれる、ということから、水子供養や子供の守り神として庶民の間で信仰を集めるようになりました。

最も恐ろしい地獄には閻魔大王がいます。閻魔さまは嘘をつく人達を容赦なく怒ります。皆さん、子供の時に「嘘をつくと閻魔さまに舌を抜かれるから人を騙してはいけないよ」と親から言われたことはないでしょうか。閻魔さまは恐ろしい反面、子供たちを見守り正しい道に導こうとする存在でもあるのです。そんな閻魔大王の化身が地蔵菩薩と考えられています。ですから地蔵菩薩は昔から子供を守護し救済する「子供の守り神」としてあつい信仰を集めているのです。

これは欠かせない!お地蔵さんアイテム「よだれかけ」「帽子(頭巾)」

赤い帽子と赤いよだれかけをしているお地蔵さんのお姿をイメージする方が多いと思いますが、実はこれにもちゃんと理由があります!

前述のように、お地蔵さんは子供の守り神として考えられていることから、子供の姿に似たお姿をしています。

そのため、子供が丈夫に育ちますようにという願いや、亡くなってしまった子供への思いから、よだれかけや帽子などをお供えします。

また、もともとはお坊さんの姿をしていたことから、左手に宝珠を捧げ右手に錫杖(しゃくじょう)を持っているお地蔵さんも多いです。

お地蔵さんのよだれかけはなぜ赤いの?

お地蔵さんが赤いものを身に着けている理由は、赤い色(朱色)は、生命の源である太陽、炎、血液の色であることから、特別な力が宿ると信じられており、昔から魔よけの色として使われてきたことによります。

神社の鳥居やお祝い事に赤を用いるのも同じ理由からきています。

お地蔵さんはどんなところにいる?

お寺だけでなく、集落の入口(集落の端)、街中、畑や田んぼの近く、山の頂上や峠、お墓の入口など、様々な場所で私たちを見守ってくれています。

お寺だけでなく、集落の入口(集落の端)、街中、畑や田んぼの近く、山の頂上や峠、お墓の入口など、様々な場所で私たちを見守ってくれています。

最近は開発や管理してくれる人の都合などで、昔とは違う場所に移動されたお地蔵さんもありますが、全国のいたるところにお地蔵さんのお姿を見ることができます。

お地蔵さんと道祖神の違い

道祖神とは

道祖神(どうそじん)がいつから祀られ始めたのかは不明ですが、日本古来から私たちを見守ってくださっている神様で、「塞の神(さいのかみ・さえのかみ)」とも言われています。

現代ほど人々の行き来が盛んでなかった時代、外部から疫病を持ち込まれ一気に免疫のない村人に広がると、村全体の大きなダメージとなることも少なくありませんでした。

塞の神はその字のごとく、村の端や峠などに石碑や石像などの形で祀られて外部からくる悪霊や疫病などを塞いで侵入を防ぐなど、境界を守る役割を担っていました。

中には、男女一対の形を成しているものもあり、子宝や夫婦円満、五穀豊穣など、あらゆるご利益を得られる神様で、昔から人々の生活全体を守ってくださる神様でした。

お地蔵さんとの習合

平安末期~鎌倉時代にかけて、庶民の間に地蔵信仰が広まるにつれて、この世とあの世の境を自由に行き来して子供を守る地蔵菩薩と、村の境界を守り子宝の神でもある道祖神が習合することによって、地蔵菩薩がより親しみやすい子供の姿に形を変えていきました。

こうしてお地蔵さんは、村の端や峠や街角などあらゆるところで私たちを見守るお姿となったのです。

お地蔵さんの宗教、宗派は?

お地蔵さん、つまり地蔵菩薩の崇拝に特定の宗教や宗派の関連はあるのでしょうか・・・。

答えとしては、特定の宗派に関係なくどの宗派でも大切にされていると言っていいでしょう。

今でこそ高齢化が進む日本ですが、医療が未発達で栄養状態が悪かった昔は、悲しいことに子供のうちに亡くなってしまうことは、日常にありふれたことでした。

また、日本は地理的にも地震、津波、噴火、台風などの自然災害が多いため、科学が発達しておらず災害の予測ができなかった時代は、病気でなくても死の恐怖にいつ直面するか分からない緊張感がありました。

親より先に死ぬと親不孝で成仏できないと言われていた時代において、この世とあの世を自在に行き来し、子供を救ってくださる地蔵菩薩は宗派を問わず、全ての人を救ってくれる仏様として人気が広がっていったのです。

お地蔵さんの縁日はいつ?

お地蔵さんの縁日は毎月24日と決まっており、地蔵菩薩を祀っているお寺では法要が営まれています。

その年初めての縁日である1月24日は「初地蔵」、そしてその年最後の縁日である12月24日は「納め地蔵(納めの地蔵)」と呼ばれ、通常の縁日以上に特別な日となります。

また、お盆に近い8月24日(地域によっては7月24日)は「地蔵盆」と呼ばれています。

お地蔵さんを洗い清めてよだれかけや帽子を新調するほか、盆提灯を灯してお参りしてきた子供たちにお菓子や食事などが振舞われる、子供のためのお祭りを催している地域もあります。。

有名なお地蔵さん

長谷寺のお地蔵さんとは

長谷寺は、神奈川県鎌倉市にある浄土宗系のお寺です。

ご本尊は十一面観音ですが、こちらのお寺にはたくさんのお地蔵さんがあることでも有名ですので、その中から特にお参りしていただきたいお地蔵さんをいくつかご紹介いたします。

千体地蔵

地蔵堂の周りに、たくさんのお地蔵さんが祀られているのが千体地蔵です。

幼くして亡くなってしまった子供や御先祖様の供養のために、誰でも一体1万円から地蔵尊像を立てていただくことができます。

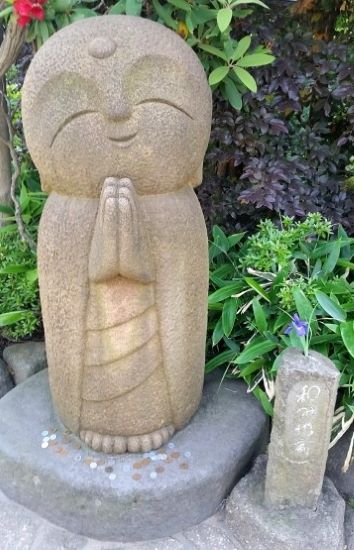

和み地蔵

和み地蔵は、山門を入ってすぐ右手に曲がった先にある池のほとりにいらっしゃいます。

和み地蔵は、山門を入ってすぐ右手に曲がった先にある池のほとりにいらっしゃいます。

台座を含めた像高は約120cmと大きめです。

宮城県仙台市のお隣・川崎町にある、石神彫刻工房というところで「石んこ地蔵」の名で作られているもので、2007年に設置されました。

見ているだけでほっこり落ち着く優しい表情で、その名の通り参拝者の心を和ませてくれるため、長谷寺で人気の写真スポットとなっています!

良縁地蔵

和み地蔵と同じ、石神彫刻工房で制作された石んこ地蔵ですが、和み地蔵が1体であるのに対して、良縁地蔵は3体1組で微笑み佇んでいます。

和み地蔵と同じ、石神彫刻工房で制作された石んこ地蔵ですが、和み地蔵が1体であるのに対して、良縁地蔵は3体1組で微笑み佇んでいます。

この良縁地蔵の写真を携帯の待ち受けにすると良縁に恵まれるという噂もあり、こちらも長谷寺の人気スポットです。

良縁地蔵は境内に3か所設置されており、3か所すべてを見つけると幸せになれると言われています。

和み地蔵よりも小さい30cm程の高さのお地蔵さんなので、頑張って探してみてください!

地蔵堂

扇垂木の屋根の地蔵堂には、元々は延命地蔵尊が祀られていましたが、境内にある観音ミュージアムに移され、2003年(平成15年)の再建に合わせて現在は子孫繁栄や安産のご利益のある福壽地蔵が祀られています。

水かけ地蔵

千体地蔵の並びにある卍池の近くにいらっしゃいます。

お地蔵さんの近くにある柄杓で水をかけてお参りすると、願いが叶うと言われています。

小田原のお地蔵さんとは

小田原駅からさらに箱根登山鉄道に乗り換え1駅隣にある箱根板橋駅より徒歩約10分の場所に「板橋地蔵尊」という、お地蔵さんでとても有名なお寺があります。

小田原駅からさらに箱根登山鉄道に乗り換え1駅隣にある箱根板橋駅より徒歩約10分の場所に「板橋地蔵尊」という、お地蔵さんでとても有名なお寺があります。

正式には金竜山宗福院地蔵堂と言います。

こちらはなんと、約1200年前に弘法大師が箱根越えの途中の宿で彫ったお地蔵さまをお祀りしているそうです。

弘法大師作の「延命子育地蔵大菩薩」は、普段は身丈8尺の坐像のお腹中に鎮座されているため、腹籠(はらごもり)のお地蔵さまとお呼ばれていて、毎年1月23・24日と8月23・24日の大祭の時にだけお姿を拝むことができます。

地蔵堂は江戸時代中期に建立された斧で、神奈川県の重要文化財に指定されています。

板橋地蔵尊の大祭の不思議

普段は静かに佇んでいるお寺ですが、毎年1月23日と8月23日の大祭の初日には、駅前の国道1号線より1本山側にある旧東海道沿いに約200店もの露店が並び、お参りする多くの人々で賑わいます。

大祭が平日に当たる時でも多くの人々が参拝するため、規制を行うこともあるそうです。

実は、この日に参拝すると亡くなった身内と同じ顔をした人に出会うと言われています。

24日には露店は並びませんので、お参りされるときには注意してくださいね。

夢占い!お地蔵さんが動く夢が意味するものは……?

お地蔵さんの夢は、あなたの中に霊的な力が働いていることを意味し、何か叶えたい願い事がある時に見ることが多いと言われています。

お地蔵さんの夢は、あなたの中に霊的な力が働いていることを意味し、何か叶えたい願い事がある時に見ることが多いと言われています。

願い事とは、単純に恋愛や学力向上などの一般的な願い事の他にも、困難な問題の解決だったり、悪いことをして気づかないうちに心に溜めこんだモヤモヤを取り払いたいという事だったりする場合もあります。

いずれにしても、霊的な力が高まっている証拠であるため、お地蔵さんの夢を見た後は運気が上昇して物事がうまく進んでいくと考えていいでしょう。

しかし、ただ待っているだけでは良いことは起こりません。

叶えたい願い事に対して真摯に向き合い努力すれば、良い結果が伴うでしょう。

お地蔵さんが動く夢

お地蔵さんは本来、動かずに佇んでいるものですが、そのお地蔵さんが動くという不思議な夢を見た場合、運気が上昇していることを意味しています。

お地蔵さんにまつわる昔話で、お地蔵さんの頭に積もった雪を払って傘をかぶせたところ、夜中にそのお地蔵さんが家の前までやってきてお米や野菜などのたくさんの食べ物を持ってきてくれたという「傘地蔵」というお話があります。

傘地蔵のお話のように、例えば、困っていた人を助けたらその相手と恋に落ちて後々結婚することになったというように、予想もしていなかった良いことが起こる可能性があります。

お地蔵さんがたくさんでてくる夢

夢にお地蔵さんがたくさん出てきた場合は、1体だけのお地蔵さんの夢を見た時とは意味が変わるわけではなく、単純に1体だけの夢よりも運気がたくさん上昇することを意味しています。

努力が報われる日が近いと考えていいでしょう。

例えば、昇進して年収が上がり同僚や部下だけでなく家族からも信頼され、生活が豊かになるなどです。

怒っている顔のお地蔵さんが出てくる夢

お地蔵さんが出てくる夢は、基本的には運気が上昇していることを意味しますが、中には運気が低下していることを意味することもあります。

怒っている顔のお地蔵さんが夢に出てきた場合は、新しいことに挑戦するのではなく、今までやってきたことをさらにコツコツと努力していれば、やがて道が開けるでしょう。

他にも、お地蔵さんが睨んでいる場合は、人との距離を適切に保てていないために、人間関係に不調を生じていることを暗示しているかもしれません。