雑節の一覧をボヤボヤと眺めていると、おやおや、「二百十日」やら「二百二十日」と書かれたワケの分からぬ得体のしれない日があるではござらぬか。

以下では当年の二百二十日の日と、二百二十日と二百二十日の意味や由来などについて述べるとする。

目次

2024年の二百二十日の日はいつ?「いつから数えて220日目なのか?」

- 2024年の二百二十日は8月31日(日)

2024年の立春は2月4日(日)になりますので、立春から数えて220日目が9月11日(月)になります。

二百二十日の2023年・2024年・2025年・2026年の日はいつ?

| 年 | 日本の二百二十日に日にち |

| 2023年 | 9月11日 |

| 2024年 | 8月31日 |

| 2025年 | 8月31日 |

| 2026年 | 9月11日 |

二百二十日の期間

二百二十日に期間というものは存在せず、その日(1日)を指します。

二百二十日の日の出し方(計算方法)

二百二十日の日の出し方(計算方法)としては、二十四節気の立春を起算日(第1日目)として220日目の日となり、計算すると、おおむね毎年9月11日頃を指します。

「頃」という曖昧な表現する理由は、年によってズレが生じるためです。

現代においての二百二十日の日は、おおむね閏年(補正した暦の年)では9月10日。平年(補正しない暦の年)では9月11日になりんす。ごく稀に何十年周期かで9月12日なる日もあります。

このように日が定まらない理由は、二十四節気の立春の日が毎年一定しないためであり、その影響で立春から210日目となる二百十日の日が変わるからです。

立春の日はこの二百十日だけではなく、八十八夜・二百十日などの雑節の起算日(第1日目)になっているため、そう考えると重要な指標となる日でもあります。

二百二十日を旧暦にすると何日?

二百二十日を旧暦に当てはめると概ね7月下旬頃になります。二十四節気では第十五節「白露(はくろ)」もしくは「八月節」の期間中です。

二百二十日の読み方

二百二十日は「にひゃくはつか」と読みます。

二百二十日とは?

二百二十日とは二十四節気の立春から数えて220日目にあたる日であることから「二百二十日」と呼ばれています。

現在の暦(太陽暦)でいうと毎年おおむね9月11日頃です。

定気法では太陽黄経が168度くらい。雑節(ざっせつ)の1つでもありんす。

雑節とは?

二十四節気は中国から伝来した中国の文化であり、日本の旧暦である太陽太陰暦に当てはめてしまうと、暦と季節との間に最大で半月もの差異が生じます。

そこで生み出されたのが雑節という日本固有の暦法です。

雑節を用いることによって暦と季節の差異を排除することができ、季節の境目や季節を告げるシンボルとして、現今に至っても利用されている暦です。

現在、一般的に雑節と呼ばれる種類は以下の9つです。

| 雑節名 | 概要 |

| 節分 | (毎年2月4日ごろ) |

| 彼岸 | (春:春分の前後各3日。 合計7日間/秋:秋分のの前後各3日。 合計7日間) |

| 社日 | (春:3月中頃から後半/秋9月後半) |

| 八十八夜 | (毎年5月2日頃) |

| 入梅 | (毎年6月11日頃) |

| 半夏生 | (毎年7月2日頃) |

| 土用 | (立夏・立秋・立冬・立春) の直前約18日間ずつ) |

| 二百十日 | (立春から210日目) |

| 二百二十日 | (立春から220日目) |

ところで・・「二十四節気」とは?

二十四節気とは、1年を24つ分けて、それらを1つ々々を「節気」と定めて。その節気に季節を司る言葉を付したものが二十四節気です。

1年を夏至と冬至の2つに分け、さらに春分と秋分の2つに分けて4等分とします。(二至二分)

- 365日÷4=91.25日

二十四節気はこの二至二分を基軸としています。

そして、それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬を入れて8等分したのが、約45日間ずつの「八節」です。

- 365÷8=45.625日

さらに、八節を約15日ずつに3等分したものが二十四節気です。現行の二十四節気は、立春、立夏、立秋、立冬が各季節(四季)の先頭に来るように配置しています。

二十四節気は、中国から日本に伝来した生粋の中国文化ですが、中国と日本の季節感(動物・植物・気象など)が異なるため、日本では江戸の改暦(1842年/天保改暦)を経て、明治の改暦を経ながら日本の季節感いわゆる物候(ぶっこう)に沿わせるように改訂されています。

節気は各月に2つ存在し、毎月、「節」と「中」の節気が交互に来るようになっています。

「節」は「正節(せいせつ)」とも言い、「節気」とも呼ばれます。各月の前半に配置されるのが、この節です。

「中」は「中気(ちゅうき)」とも言い、略称で「中」とも呼ばれます。

現行の二十四節気は中国の太陰暦(月を参照した暦)を補完する目的で、逆の発想で太陽を参照して作暦されていますので、現在の太陽暦(グレゴリオ暦)に至っても、極度に形態を変えることなくそのまま使用され続けています。

「七十二候」というものもある!

上述したように二十四節気を72に分割した「七十二候」と呼ばれる暦法もありんす。

七十二候は二十四節気をさらに細分化し、日本の風土に合わせた各季節においての気象や動植物の変化を分かりやすく解説しています。

七十二候には「初候」「次候」「末候」という3つの期間(候)を設け、それぞれの期間の季節感にマッチした季語が割り当てられています。

しかし、二百二十日は七十二候とは別の雑節という暦の一部なので直接の関連性はあり‥ません。

二百二十日の意味や由来とは?

冒頭でも書き述べたように二百二十日とは、意味合い的には同じ雑節で集録されている「二百十日」と同じです。

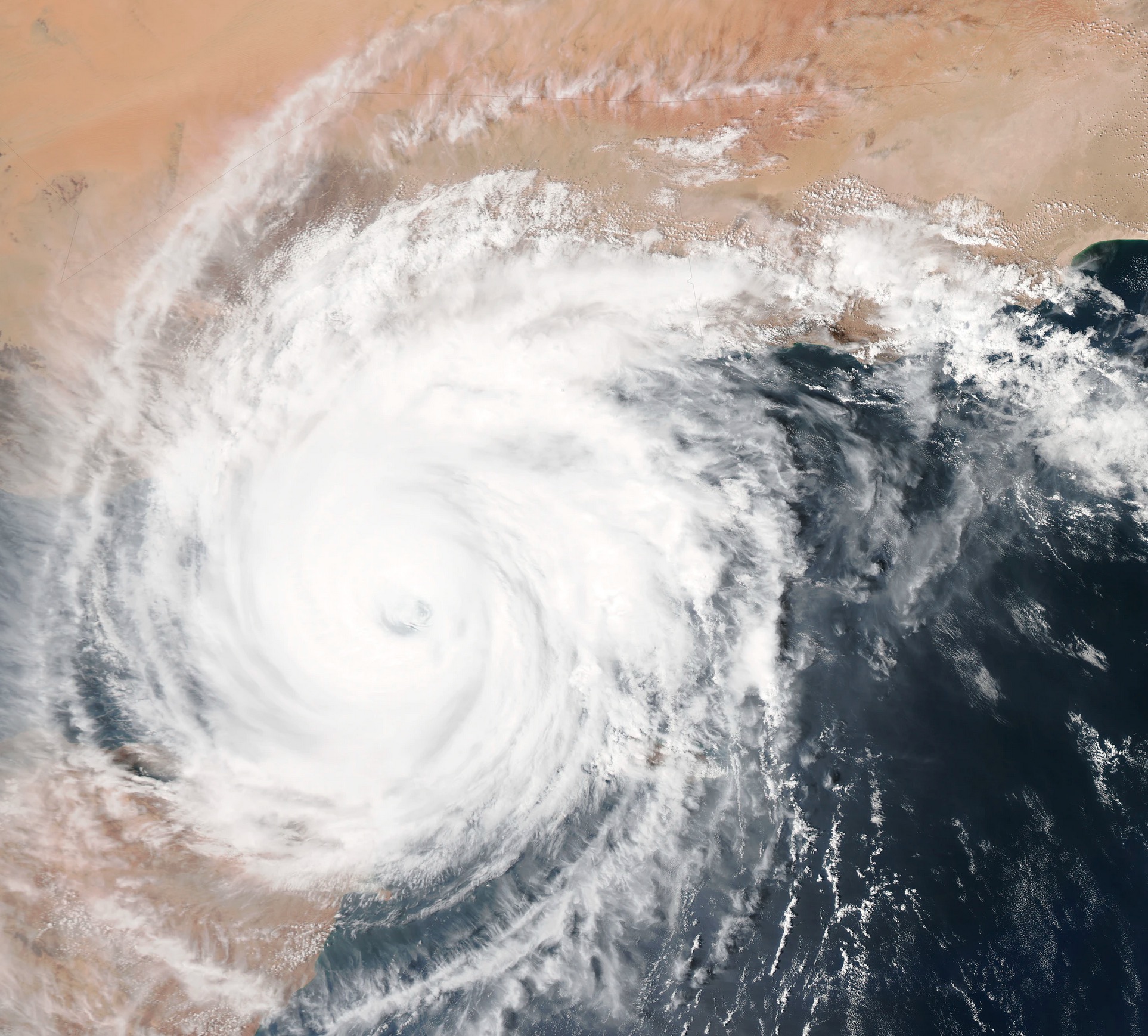

唯一、異なるのが、二百十日が立春から数えて210日目を指すのに対して、二百二十日は220日目を指すのですが、二百十日と同様に、やはりこの頃、農家では収穫を控えた重要な時期でありながら、秋の収穫を前にして台風が頻繁に上陸する頃でありんす。

特にこの頃、稲は「中稲(なかて)」といって花を咲かせる時期でありながら、台風や暴風雨が襲来するという大惨事に見舞われることから農家にとっては厄日以外のなにものでもないでしょう。

この台風や暴風雨は立春から210日目となる二百十日頃にも襲来することから、農家では特に警戒する日、もしくは警戒する期間として特別に設けられたのが「二百十日」や「二百二十日」になりんす。

二百二十日は季節の移ろいの節目

二百二十日あたりはちょうど夏から→秋へと季節が変わる節目でもあり、その様子を示したかのように高頻度で暴風雨が襲来します。

このため農家ではこの日を厄日と定め、秋の収穫を確たるものとするために、あらゆる事態に備えるための準備を行います。

二百十日は農家にとっては「三大厄日」

この二百十日は農家や漁業を営む人たちの間では、「三大厄日」とも言われます。

三大厄日一覧

- 八朔(はっさく)※陰暦8月1日。 新暦では8月25日頃から9月23日頃の間を移動する。

- 二百十日(毎年9月1日頃)

- 二百二十日(毎年9月11日頃)

これらの日が三大厄日とされる理由は単純明快で、手ひどい荒天の日だからです。

実は『二百十日よりも二百二十日の方が台風襲来頻度は高い』

実のところ統計学においては、二百十日よりも二百二十日の方が台風が襲来する確率が高いという結果が出ています。

とくに二百二十日の後の10日間は農家や漁師たちの間では忌がられており、例えば、9月26日あたりは高頻度で台風が襲来したことから「魔の26日」とも呼ばれています。

過去9月に襲来した台風一覧

- 洞爺丸台風(1954年/昭和29年)

- 狩野川台風(1958年/昭和33年)

- 伊勢湾台風(1959年/昭和34年)

- 第2室戸台風(1961年/昭和36年)

- 第2宮古島台風(1966年/昭和41年)

- 第3宮古島台風(1968年/昭和43年)

- 沖永良部台風(1977年/昭和52年)

二百二十日が雑節に集録されたのは貞享暦から?

この二百二十日は当初から雑節に集録されていたワケではなく、江戸時代の暦学者・渋川春海が品川の漁師からの意見を参考にして、貞享暦から入梅や八十八夜や二百十日とともに雑節に組み込まれたとされています。

旧暦においては7月17日〜8月11日頃まで日取りが移動することがあり、特に注意を促す目的でこのような日付を設けたとされます。

二百二十日が雑節に入れられた理由や由来

実は二百二十日が雑節に取り込まれたのには、二百十日に関連した以下のようなちょっとしたエピソードがあることをあまり知られていません。

暦学者・渋川春海は大の釣り好きであったとされ、ある晴天の日のこと品川の沖へ舟を出そうとしていたその時、偶然、とある漁師の舟と遭遇したそうな。

そこで漁師は渋川にこう告げたそうです。

「今日はちょうど立春から数えて210日。オイラのこれまでの経験上、この日は必ずと言って良いほど海が荒れる。アンさんも気いつけなよ。」

これを聞いた渋川は天候の変化に興味が沸き立ち、急遽、釣りを取り止めたそうな。

しかしその後、漁師の告げた通り、黒雲がよぎり始め、瞬く間に空を覆い隠すと暴風雨が吹き荒れたとのことです。

この後、1684年に貞享暦が完成するワケですが、暦として集録するまでに、渋川は毎年のように検証を重ねたとのことです。

つまり、それだけ高頻度でこの日に暴風雨が吹き荒れたことになります。

二百二十日が雑節に集録されたのは伊勢暦からが正式!

ほぼ最近まで上述したよう二百二十日は貞享暦から掲載されたはじめたとされていますが、近年の暦学者たちの学術調査からなんとぉぅ!1656年の伊勢暦から日百十日がすでに掲載されていたことが明らかにされています。

またその後の暦となる1671年の京暦にも八十八夜とともに二百二十日がすでに掲載されいたことも明らかにされていまんす。

しかしながら、二百二十日が世間に知られることになったのが、渋川春海が作暦した貞享暦だとすれば、それまで世間では認知されていなかったことになりんす。

以来、二百二十日は全国に伝播して行き、地方暦に掲載されるようになり、現状のように古今東西、広く深く認知されています。

源氏物語では二百二十日の台風は「野分」と呼ばれる

紫式部が著した古今東西、有名な古書物の「源氏物語」、もしくは清少納言が著した枕草子においては、二百十日もしくは二百二十日頃に決まって襲来する台風は「野分」と呼ばれ、古来、忌がられている様子が分かります。

野分(のわき)とは、野原に生い茂る草を吹き分けるように吹き込む、強い風を意味しますが、この頃にふく風と言えば夏と秋の境目、もしくは初秋に吹く大風や台風のことを指します。

台風は本当に二百十日よりも二百二十日に多く襲来するのか?

現今に至るまでの渋川春海をはじめとした暦学者たちは二百十日(新暦9月1日頃)よりも、二百二十日(新暦9月11日頃)の方が特に台風が多く大型になりやすいと説いています。

そこで実際に近年における日本列島への台風の襲来頻度が本当に9月に多いのか?もしくは9月初旬よりも中頃の方が多いのかを統計で検証してみます。

1951年〜2020年までの統計でもっとも多い月は‥?!

以下は1951年〜2020年7月までの統計です。

参考文献:気象庁(台風の上陸数)

| 年 | 襲来月と襲来回数 |

| 1951年 | 7月/10月に1回 |

| 1952年 | 6月/7月/8月に1回 |

| 1953年 | 6月/9月に1回 |

| 1954年 | 8月に1回/9月に4回! |

| 1955年 | 7月/9月に1回/10月に2回 |

| 1956年 | 4月/8月/9月に1回 |

| 1957年 | 9月に1回 |

| 1958年 | 7月/8月に1回/9月に2回 |

| 1959年 | 8月に2回/9月/10月に1回 |

| 1960年 | 8月に3回/9月に1回 |

| 1961年 | 7月/9月/10月に1回 |

| 1962年 | 7月に1回/8月に4回 |

| 1963年 | 6月/8月に1回 |

| 1964年 | 8月/9月に1回 |

| 1965年 | 5月/8月/9月に2回 |

| 1966年 | 8月に2回/9月に3回 |

| 1967年 | 8月に2回/10月に1回 |

| 1968年 | 7月/8月/9月に1回 |

| 1969年 | 8月に2回 |

| 1970年 | 7月に1回/8月に2回 |

| 1971年 | 8月に2回/7月/9月に1回 |

| 1972年 | 7月に2回/9月に1回 |

| 1973年 | 7月に1回 |

| 1974年 | 8月に1回/9月に2回 |

| 1975年 | 8月に2回 |

| 1976年 | 7月に1回/9月に1回 |

| 1977年 | 8月に1回 |

| 1978年 | 6月に1回/8月に2回/9月に1回 |

| 1979年 | 9月に2回/10月に1回 |

| 1980年 | 9月に1回 |

| 1981年 | 9月に2回/10月に1回 |

| 1982年 | 6月/7月/8月に1回 |

| 1983年 | 8月/9月に1回 |

| 1984年 | なし! |

| 1985年 | 7月に1回/8月に2回 |

| 1986年 | なし! |

| 1987年 | 10月に1回 |

| 1988年 | 8月に2回 |

| 1989年 | 6月に1回/7月に1回/8月に2回/9月に1回 |

| 1990年 | 8月に2回/9月に2回/10月に1回/11月に1回 |

| 1991年 | 8月に1回/9月に2回 |

| 1992年 | 8月に3回 |

| 1993年 | 7月に3回/8月に1回/9月に2回 |

| 1994年 | 7月/8月/9月に1回 |

| 1995年 | 9月に1回 |

| 1996年 | 7月/8月に1回 |

| 1997年 | 6月に2回/7月に1回/9月に1回 |

| 1998年 | 9月に3回/10月に1回 |

| 1999年 | 9月に2回 |

| 2000年 | 素敵になし! |

| 2001年 | 8月/9月に1回 |

| 2002年 | 7月に2回/10月に1回 |

| 2003年 | 5月/8月に1回 |

| 2004年 | 6月に2回/7月に1回/8月に3回/9月に2回/10月に2回 |

| 2005年 | 7月/8月/9月に1回 |

| 2006年 | 8月/9月に1回 |

| 2007年 | 7月/8月/9月に1回 |

| 2008年 | 素敵になし! |

| 2009年 | 10月に1回 |

| 2010年 | 8月/9月に1回 |

| 2011年 | 7月に1回/9月に2回 |

| 2012年 | 6月に1回/9月に1回 |

| 2013年 | 9月に2回 |

| 2014年 | 7月/8月に1回/10月に2回 |

| 2015年 | 7月に2回/8月/9月に1回 |

| 2016年 | 8月に4回/9月に2回 |

| 2017年 | 7月/8月/9月/10月に1回 |

| 2018年 | 7月に1回/8月/9月に2回 |

| 2019年 | 8月に2回/7月/9月/10月に1回 |

| 2020年 | 6月までなし! |

| 2021年 | 7月に1回/8月に1回/9月に1回 |

| 2022年 | 7月に1回/8月に1回/9月に1回 |

| 2023年 | 8月に1回 |

| 2024年 | |

1951年〜2023年8月までの台風襲来回数の合計

4月:1回

6月:10回

7月:36回

8月:76回

9月:68回

10月:17回

11月:1回

以上、なんと!1951年〜2023年8月までの台風襲来回数の最多月は意外にも8月ということになります。

つまり近年における台風の襲来する日は9月が最多ではないことになりまする。

順位にすると次のようになります。

![]() 8月:73回(最多!)

8月:73回(最多!)

![]() 9月:66回

9月:66回

![]() 7月:34回

7月:34回

とりわけ、中でも顕著なのが1961年〜1970年の8月は飛び抜けて多く実に年間17回も襲来しています。

二百十日や二百二十日に台風が多く襲来する理由

実は台風は1年中発生している!

あまり知られていませんが、実は台風は1年中発生しています。

台風は7月〜10月頃、多く発生していますが、日本へ襲来するのはそのごく一部なんです。高頻度で台風は日本を避けて東風に煽られながら中国大陸やベトナムの方へ行ってしまいます。

ではなぜ日本に台風が来ないのか?については、一言で言うと日本を覆う高気圧の壁が台風を寄せ付けないからです。言い方を変えると高気圧の壁が台風をブロックしていることになりんす。

逆に冬になると今度は冷気層に覆われるため、これもまた台風が来れなくなります。

このように台風が日本列島へ近づけないのは太平洋高気圧と冷気層が壁になって台風を寄せ付けないためです。

しかしちょうど二百十日や二百二十日の頃になると高気圧が弱まりはじめ、冷気層もまだ無いことから、日本列島を覆う障壁がなくなり、台風が来やすい条件が揃うというワケです。

台風のでき方や台風の定義について

台風のでき方や台風の定義については下記「二百十日」のページにてご紹介してます。