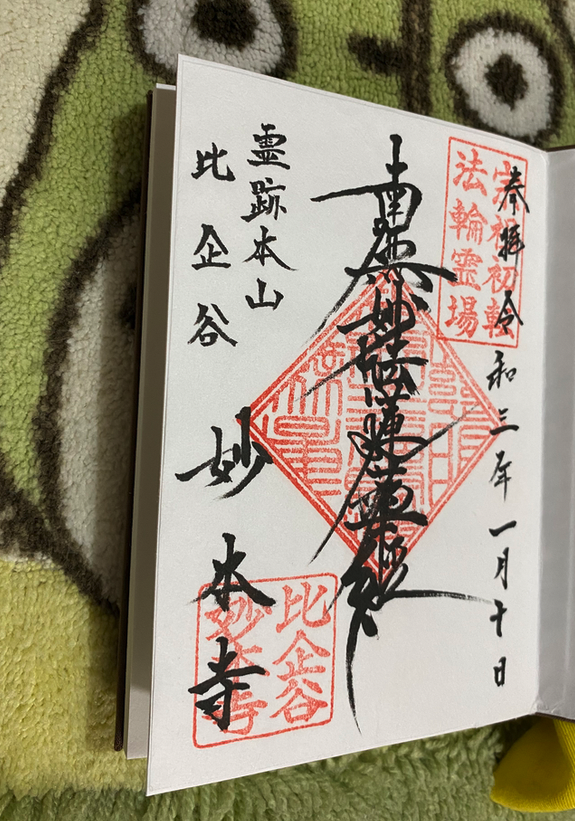

書き置きの御朱印をご存知ですか?

コロナ禍の現在、コロナウィスルス感染予防策の一環として、御朱印帳への記帳をせず、すでに書かれた書き置きタイプの御朱印を授与されている寺社が多く散見されます。

こういった背景の中で御朱印帳に御朱印をもらってきた人たちの中では

「書き置きの御朱印って、どうしたら保存できるの……?」

「御朱印帳に貼ろうとしたらヨレちゃったんだけど……!」

といったような戸惑いの声があがるようになりました。

この疑問を解決するべく以下では、書き置きの御朱印に使用するオススメの糊(のり)と糊(のり)の選び方をご紹介しましょう!

目次

御朱印に貼り付ける糊(ノリ)の選び方

ノリにも選び方があります。

会社などでは粘着力と併せて作業効率も求められますので、ノリを選ぶときは作業効率を加味してのノリ選びが必須となってきます。したがって持ちやすいとか、シュッと1回で貼ることができるなどです。

学校などで使用するノリは粘着力や使いやすさよりも安全性が最大限に求められます。それとノリの入れ物が可愛らいしいノリが好まれる傾向があります。

そして‥‥‥御朱印!

書き置きに貼る御朱印のノリの選び方を考える前に御朱印に使用されている紙の材質を把握した上でノリを慎重に選びたいものです。御朱印は趣味や信仰心の表われとしての目的が強いので、ノリを選ぶ際はシッカリ貼れることはモチロンのこと、仕上がりの状態としてシワがよらずに綺麗に貼れることが求められます。

御朱印貼り付けに合っているノリの条件とは?

- 水分が少なく、にじまないもの

- 粘着力がそれなりにあるもの

ですわよ。

私もノリのように水っ気がなく、にじまない、そして‥‥‥粘着力なら誰にも負けない恋多き女になるために磨きをかけていくつもりよ! いや、意味よぅ分からん

ノリの種類と御朱印貼り付けに合うノリ一覧

御朱印の紙はデリケートなので、ノリで貼る時にはノリ選びから勝負が既に始まっています。

半紙の御朱印を御朱印帳に貼って保管する場合には、ノリを使って御朱印帳に貼り付けるのがスタンダードな方法です。

しかしノリ選びを失敗すると、折角の半紙の御朱印がダメになってしまうことがありますので注意してください。

代表的な糊は6種類ある!

ノリには大きくわけて次のような6種類が挙げられます。

- テープのり

- でんぷんのり

- ペンタイプのり

- 液状のり

- スティックのり(固形のり)

- スプレーのり

テープのり

メリット

テープ状になった糊です。マーカーでチェックするように糊がはれます。

デメリット

テープのりは粘着力が強いので少しでもシワになるとシワを取るのが困難です。また朱印帳に貼るときに貼る位置がズレると修正しにくいのがデメリットです。

ただ、商品によっては粘着力が弱く(特に百均の多い)、洋紙でも一度貼ったものが剥がれることがあります。テープのりを使うのであれば注意して商品を選びましょう。

でんぷんのり

メリット

でんぷんのりは名前のとおり、植物由来の「でんぷん」から作られていますので、仮に口に入れてしまって安心です。

デメリット

でんぷんのりは幼稚園の時にお世話になった記憶がないかしら。「フエキくん」の名前で知られる「フエキのり」が有名ね。

液状なので画用紙に指で塗った時に、画用紙がプワプワになった記憶はないでしょうか?分厚い紙ほど水分を吸いやすく、乾くとシワがよりやすくなります。

また、均一に塗るには熟練した技が必要であり、慣れない人が使用するとどうしてもムラが出てしまいます。結果、シワがよったパリパリとした状態の紙になります。

ペンタイプのり

メリット

ペンタイプなので持ちやすく、保管場所にも困らない。

デメリット

ペン先なので塗りこめる範囲が少なく、作業効率は悪い。また、出る量も少量なので塗りこんでいる最中に最初に付けたノリが乾いてしまっているわ。

それとやはり

液状のり

メリット

安価で買えます。先っちょにスポンジが付いており、このスポンジ部分から液状のノリが出てきますので、手を汚さずに貼ることができます。

また、上記、「でんぷんのり」よりも接着力があります。

デメリット

フタを閉めないまま放置しておくとスポンジ部分が乾いてしまい使用ができなくなります。

またノリが液状なので「でんぷんのり」と同様に乾くとシワがよります。

スティックのり(固形のり)

メリット

固形なので、まず、乾きが早く、乾いてもシワになりにくいいというのが最大のメリット。尚且つ、手が汚れにくく、筐体がスモールなので保管場所に困らないというのもメリットになるかしららぁん♡

デメリット

ステックノリの最大のデメリットは塗るときにムラがあり、シッカリと塗りつけないとあとで剥がれてきやすいということ。

塗りにムラがあるのに気付かないで放置してると、剥がれてきているのに後で気付くこともシバシバ‥‥。

スプレーのり

メリット

スプレーのりは、あまり聞きなれないネーミングのノリですが、液状のノリがスプレー缶に入っています。

スプレーノリの最大のメリットは、広範囲にノリが噴出されるので大きいものにノリを貼る際には、効率よく短時間で貼ることができます。

それと粘着力が意外なほど強力なので厚くて重量のある紙にも使用できます。粘着力が強いのでわりと様々な材質の紙に使用できるのも大きなメリットね。

デメリット

スプレーのりの最大のデメリットは、広範囲にノリが飛び散ってしまうということ。また液状なので出しすぎるとシワの原因にもなります。

範囲が広い上に勢いもあるので、場合によっては半紙の御朱印を傷めてしまう可能性も考えられます。

スプレー缶なので上部のボタンを押しすぎるとドバっと大量にノリが噴出されてしまうこともあるわ。

結論:半紙の御朱印はスティックのり(固形のり)で貼るのがおすすめ!

上記の様々な条件を考え合わせると、半紙の御朱印を貼るのに最も適したノリは

- スティックのり(固形のり)

であることがわかります。

実際に、半紙の御朱印を貼るノリとしてスティックのりを推奨している寺社もありますので、お持ちでない方はこの機会にぜひ用意してみてください。

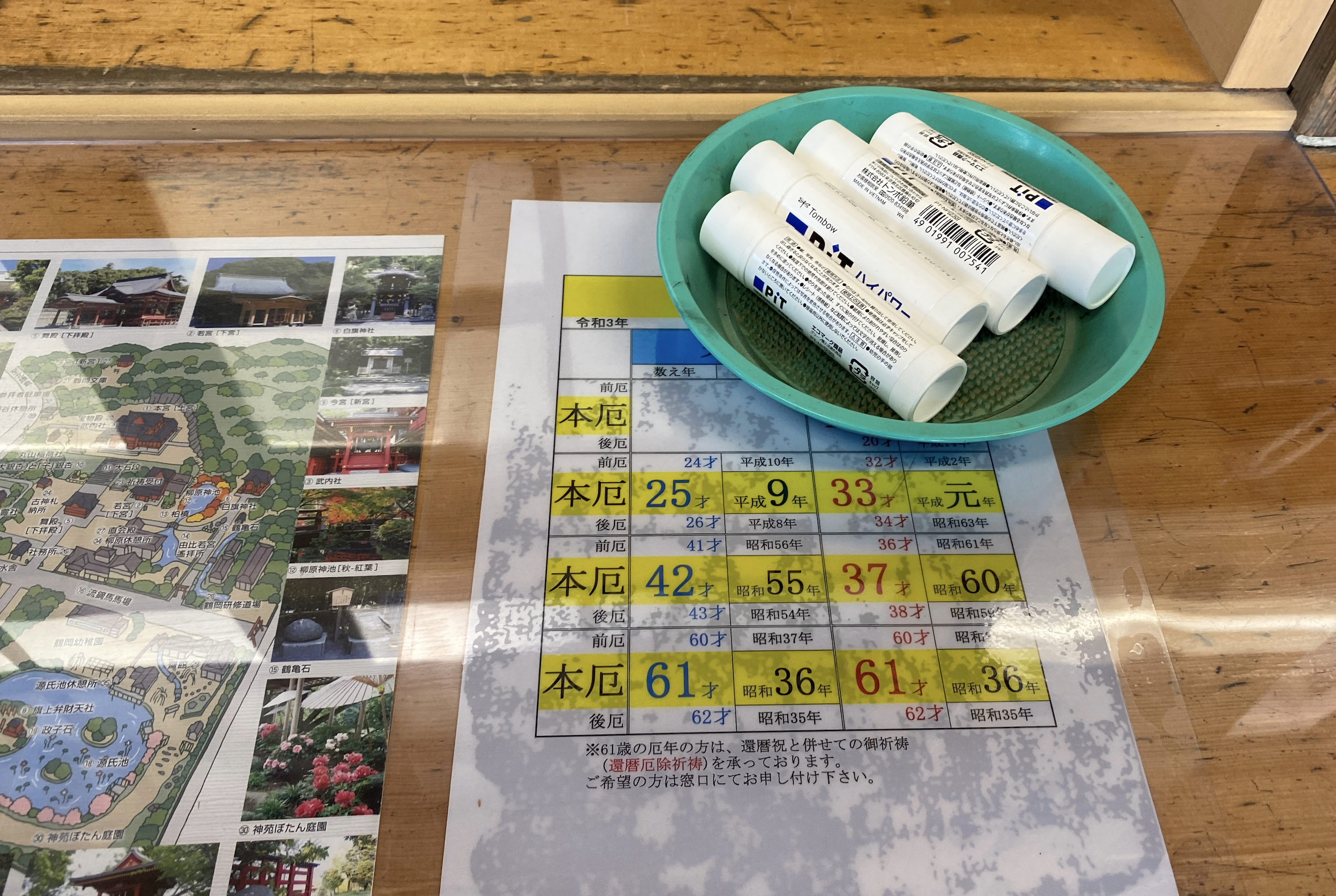

スティック糊を朱印所の付近に設置している寺社もある!

例えば、古くから鎌倉の鎮守として知られる鶴岡八幡宮や、東京都心にありながら都内随一とも呼べる広大な境内を誇る明治神宮でもステック糊を推奨されています。

鶴岡八幡宮に関しては、その場で朱印帳に貼り付けられるようにと、参拝者への配慮として御朱印授与所に「ステック糊」を設置しておられます。

鶴岡八幡宮の授与所では、「PiTハイパワー」というステック糊を使用されています。

それ以外のスティク糊一覧

御朱印を貼り付ける上で選んではいけないノリとは?

御朱印はツルツルした洋紙ではなく、ガサガサした素材の和紙(半紙)に書かれていることが多いので、粘着力の少ないノリは剥がれの原因になります。

ノリの水分が多いと、和紙や半紙に水分が染みこんで繊維が膨張し、御朱印のヨレの原因となりますので、水分は少ないものを選ぶ必要があります。

特に「液状ノリ」、「でんぷんのり」、「ペンタイプのり」の3つは水分が非常に多いので御朱印を貼り付けるのに使用するのはNGです。

書き置き御朱印に使われる紙の紙質・材料と種類

本来であれば書き置きの御朱印をいただいたあとでも構いませんので、書き置きの御朱印の紙質や材料と、その種類も把握しておくべきことです。

現在、書き置きの御朱印(半紙)に使用されている紙の種類で多いもの、一般的なものは以下のとおりです。

多い材質は半紙や厚手の和紙

書き置き御朱印に使われている紙の材質で、多いのは「半紙」や「和紙」です。

半紙も和紙の一種ではありますが、それぞれの特徴があり厳密に言うと同じではありません。

なぜ和紙か半紙?→洋紙は耐久性が弱く、強いものでも墨が馴染まない

私たちが一般的に印刷物などで手にする紙は、「洋紙」に分類されます。

洋紙を製造するためには、木材パルプが主に使われます。木材パルプは、木材の幹を使った紙の原料で、これが和紙とは違う第一のポイントとも言えます。

モノによっては、綿や麻といった洋服に使われるような素材で洋紙を製造することもありますが、こうした素材で作られた洋紙は、美術関係に使われる高級画用紙になることがほとんどですので、我々が一般の生活で使うことはありません。

木材パルプの他にも、洋紙の原材料になるものは、非木材パルプ、古紙パルプ、合成繊維パルプといったものなどがあります。それぞれの配合によって価格や耐久性が変わってきますが、洋紙は一般的に和紙に比べて、長期間保存のための耐久性が劣り、その分安価であると言われています。

洋紙の価格やグレードは製造方法によっても異なり、安価なものの中でも耐久性の非常に弱いものは新聞紙、比較的強いものはコピー用紙になります。

耐久性の弱いものは、書き置き御朱印に向かないことは言わずもがな。

一方、耐久性が強くてもコピー用紙のような紙は墨が馴染まず、書き置きの御朱印の紙としては適切ではありません。

こうした事情から、書き置きの御朱印には和紙、半紙といった紙が使われることが多いのです。

半紙は和紙の一種!洋紙とは違う

和紙と半紙では微妙に異なる特徴についてご紹介していきます。半紙も和紙の一種であることを念頭に置きつつチェックしてみてください。

和紙の材質(材料)

和紙に使われる材料は、

- 楮(コウゾ)

- 三椏(ミツマタ)

- 雁皮(ガンピ)

主にこの3つの植物です。洋紙の項目で、木材パルプの幹を使って洋紙を作ると言及しましたが、和紙の場合はコウゾやミツマタの樹皮を使用します。

3つの中でも多いのがコウゾとミツマタで、ガンピに関しては栽培が難しいため、過去には山に自生していたものが使われました。現在ではガンピが手に入りにくいこと、繊維がさほど良質とは言えないことから、ほとんど使われなくなってきているようです。

和紙の特徴

和紙は、長い繊維を絡み合わせて製造することで非常に強靱な性質を持たせることのできる紙です。

繊維が長いと何が良いかというと、とにかく保存性に優れます。

実際に古文書なども数百年もの間、原形を留めていますよね。こうしたことは洋紙では不可能です。100年もすればボロボロと崩れていってしまうのが洋紙で、それが原因で現在、欧米の図書館などでは書物の保存に頭を悩ませているほど。

和紙は繊維が長い分、水分を吸い取ります。

ですから、和紙に墨書きや洋紙用のインクで書き物をした時は、繊維にインクが染みこんでしまい、ペン先がタッチした場所から、本来書きたくなかったところまでインクがピッと流れていってしまった……という経験をした人もいるかもしれません。

繊維が長いと、厚い紙ができます。したがって和紙は一般的に厚手に感じられるでしょう。紙質は厚い分だけさらに丈夫になります。和紙にも色々とありますが、紙の端を持っても、分厚いために紙がくたっと折れず、地面と平行にハリのある状態で保てる和紙も多いでしょう。

半紙とは?どんな材料でできているの?特徴は?

半紙は和紙の一種であると書きましたが、どのような特徴があるでしょうか? 一般的な和紙との違いを知っておくと、御朱印を貼る時に役立ちます。

半紙の材質(材料)

半紙にも和紙と同じく様々なグレードがあり、高級半紙は和紙と同様の原材料や製法によって、丈夫に作られているものもあります。

そうではなく、一般的な半紙であれば、原材料は主に

- 楮(コウゾ)

- 三椏(ミツマタ)

- 雁皮(ガンピ)

- 藁(ワラ)

- パルプ

- 麻(アサ)

などです。

言わずもがな、和紙に比べて「ワラ」や「パルプ」「麻」といったものが配合されています。安価なものは洋紙と同じく、主原料がパルプで、漉く時も機械を使い、機械漉きを行いますので、ちょっとガサついた洋紙のように感じられるものも。

主原料をパルプにすれば、製造コストが安いので、今や100均でも手に入ります。一方、ミツマタなどを主原料にした高級感のある半紙もあります。

書き置き御朱印も半紙に書かれていることがありますが、どのタイプの半紙かは寺社によるでしょう。

半紙の特徴

半紙の和紙の一種ですので、吸水性はよく、例えば御朱印のように墨書きを行う時も墨にすんなりと馴染みます。

和紙の中でも「半紙」に分類されるものは、グレードが低ければ繊維の長さや太さはそれほどでもありませんので、和紙の方が圧倒的な吸水性や丈夫さ、分厚さを誇るでしょう。

半紙は薄っぺらく、紙自体にハリがあるということはほとんどありません。

薄っぺらく、吸水性が良いということは……墨はもちろんノリがよく染みるということでもあります。

小学生の頃、習字の時間に、半紙に筆で文字を書いていて、力加減を誤って半紙が破れた……という経験を持つ人も少なくないはずですが、ノリも同様ですので気をつけたいところです。