唐突‥‥!

あなたはクリスマスイヴの日、寝るとき、枕元に靴下を置いて寝ますか?

これは重要な問題です!

オッさん、オバハンになると夢や希望が薄れていきまする。

ちょ〜っとねぇ、楽しい気持ちとトキメキで身の内をふくらませながら、あの頃に戻ったつもりで靴下を置いて寝ませんかぃ?ワぁタクシめと同じように。お前そうやったんかぃ

さて、冬至の日は年内でもっとも日暮れが早い時期とされる一方で後半には待ちに待ちかねたルンルンルンルン♪

楽しい楽しい♪クリスマス♪プレゼントわんさか〜クリスマス〜♪がありまする。

そして楽しいクリスマスを過ぎると、いよいよ正月へ突入します。

大人は出費が嵩む一方でガキんちょたちは大喜びの大はしゃぎ♪

そりゃクリスマスでプレゼントもらえた上に1週間後の元旦にはお年玉がもらえて、おせち食い放題!ヒぃぃゃっホ〜〜ぃ!ホぉ〜ぅ!クリから正月まで子供に戻らせて‥。ドラえもん〜〜〜

というわけで以下では、「冬至」の意味・由来と行事・風習や季語をご紹介しています。

目次

冬至の読み方

「冬至」は「とうじ」と読みます。

二十四節気は中国由来の言葉なので、すべて音読み+音読みの熟語となっています。

冬至とは?

冬至とは、二十四節気・七十二候の「立春」から始まる春の節気の22節(22番目)のことを指します。

また、二十四節気を二分した各12節気のうちの「中気(ちゅうき)」に属します。

冬至の前の節気は「大雪(たいせつ/12月22日頃)」で、大雪から数えて15日目くらいとなる12月7日頃が冬至です。

冬至の後の節気は「小寒(しょうかん/1月6日頃)」になります。

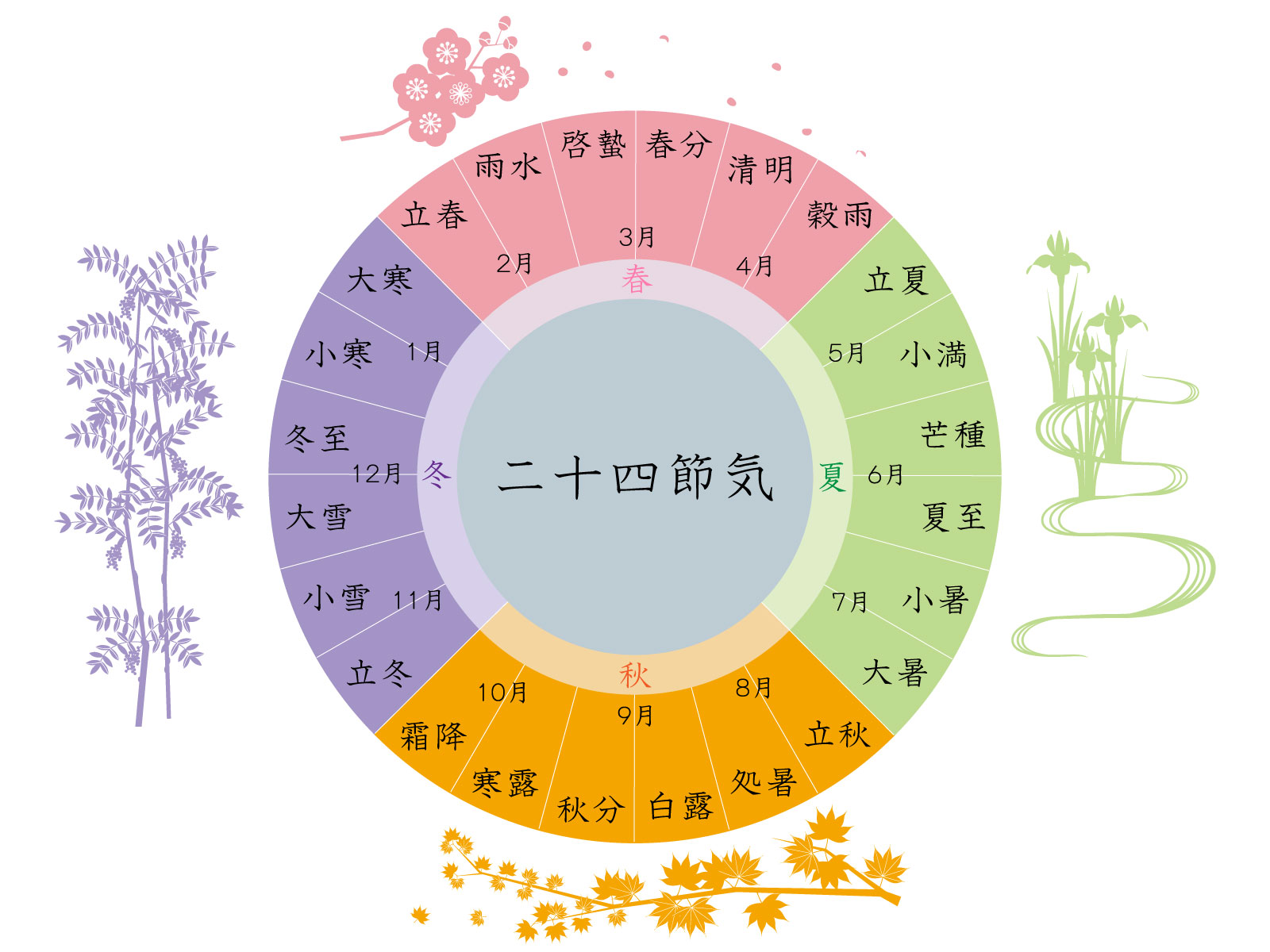

ところで・・「二十四節気」とは?

二十四節気とは、1年を24つ分けて、それらを1つ々々を「節気」と定めて。その節気に季節を司る言葉を付したものが二十四節気です。

1年を夏至と冬至の2つに分け、さらに春分と秋分の2つに分けて4等分とします。(二至二分)

- 365日÷4=91.25日

二十四節気はこの二至二分を基軸としています。

そして、それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬を入れて8等分したのが、約45日間ずつの「八節」です。

- 365÷8=45.625日

さらに、八節を約15日ずつに3等分したものが二十四節気です。現行の二十四節気は、立春、立夏、立秋、立冬が各季節(四季)の先頭に来るように配置しています。

二十四節気は、中国から日本に伝来した生粋の中国文化ですが、中国と日本の時節(いわゆる季節感。動物・植物・気象など)が異なるため、日本では江戸の改暦(1842年/天保改暦)を経て、明治の改暦を経ながら日本の季節感いわゆる物候(ぶっこう)に沿わせるように改訂されています。

節気は各月に2つ存在し、毎月、「節」と「中」の節気が交互に来るようになっています。

「節」は「正節(せいせつ)」とも言い、「節気」とも呼ばれます。各月の前半に配置されるのが、この節です。

「中」は「中気(ちゅうき)」とも言い、略称で「中」とも呼ばれます。

現行の二十四節気は中国の太陰暦(月を参照した暦)を補完する目的で、逆の発想で太陽を参照して作暦されていますので、現在の太陽暦(グレゴリオ暦)に至っても、極度に形態を変えることなくそのまま使用され続けています。

- 関連記事:

二十四節気 一覧表

二十四節気 一覧表 - 関連記事:

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

厳密に「冬至」とはいつ?「冬至日(とうじび)」とは?

まず、冬至はいつ?‥‥という話をする前に知っておかなければならいのが、二十四節気と天文学的な見地からの冬至についてです。

二十四節気においての冬至とは、節気があてられているので後述するように期間が定められています。

ただし、二十四節気は暦であるがゆえ、それが起日(起こる日)を冬至と定めています。

一方、天文学的には「太陽の視黄経が270度になる瞬間」を冬至と定義しており、これを「冬至日」と呼んでいます。

なお、冬至日は常に一定ではなく、年によって異なることがあります。

それで冬至の節気(期間)はいつからいつまで?

冬至の前の節気は大雪で12月7日頃〜12月21日頃までです。したがって冬至は、新暦(現在の太陽暦)で言えば12月22日頃を指します。

もしくは12月22日頃から始まる節気(期間)を指します。冬至の場合はその次の節気である「小寒」の前日までとなる「12月22日〜1月5日頃」までです。年によっては1日前後します。

冬至とは「特定の日」を指すのではない!

二十四節気は半月単位で節気が区切られています。したがって厳密に言えば「冬至の節に入る日」を意味します。

半月とは約15日になりますので、このどこかで冬至の節気で解説されているような季節感を感じて、本格的に冬至の節気に入ったことを意味します。

もちろん、世間一般では特定の日が節気の境目として、特定の日のみが言葉で交わされる感は否めません。しかし、それが世間通念上まかり通っているのも事実であることから、完全な間違いとは言い難いものがありんす。

ただ、これは本来、正式ではないということを理解しておきたいところです。

冬至は旧暦ではいつ?

冬至を旧暦で表記すると、11月の2つ目の節気「十一月の中気(11月中/子月の中気)」であり、具体的には11月下旬頃になりまする。

冬至の次の節気である「小寒」が「十二月節(丑月の正節)」です。

冬至の前の節気は「大雪」で11月上旬頃の節気となる「十一月節(子月の正節)」になります。

天文学が発展した現代においては「太陽の黄経が270度を通過したとき」と定められる。

定気法とは?

定気法とは、1844年(天保15年/江戸時代後期)の天保暦より使用された暦法であり、太陽が黄道を15度ずつ進むたびに節気を設けた暦法になります。それまでの平気法を改訂した暦法です。

節気間の日数は毎年差異が生じることから、旧暦2033年に9月と10月がなくなってしまうなど大きな問題に直面しています。

冬至の2023年・2024年・2025年の日はいつ?

- 2024年の日本の冬至の日は12月21日(土)!

| 年 | 正確な時間 (UT基準) | 日本の冬至に日にち | 中国の冬至の日にち |

| 2023年 | 12月22日03:27 | 12月22日 | 12月22日 |

| 2024年 | 12月21日09:20 | 12月21日 | 12月21日 |

| 2025年 | 12月21日15:03 | 12月22日 | 12月21日 |

| 2026年 | 12月21日20:50 | 12月22日 | 12月22日 |

※参照先:「ウィキペディア」

「冬至」の言葉の意味

「太陽が生まれ変わる日」

今では想像もつかないことですが、文明というものが発達していなかった古代では、冬至の頃、太陽が衰弱し、冬至を境に昼の時間が徐々に長くなっていくことから、太陽に新しい力が再生する考えられたようです。

紀元前3500年前後に栄えたメソポタミア文明や古代ローマ、古代中国などでは、早くから冬至日が冬の極点に位置することを熟知しており、陰(冬)から陽(春)に転じる瞬間=「太陽が生まれ変わる日」=新年と定義し、この日を祝う風習まであった。

現在でもイギリスやでは冬至祭のほか、夏至祭を行うほか、中国の江蘇省や浙江省などでは、冬至日を中心に2日以上を費やして大祭を執り行う。

人間にとっての太陽という存在がが、太古よりどれだけ重要視されてきたのかが、このような暦を鑑みても、つぶさに感じ取れる。

冬至は1年の始まり

およそ3000年以上前の古代中国・周代(紀元前1046~同256年)の暦法では、冬至の日が1年の始まりとされていたらしい。

以来、中国では冬至の日を盛大に祝うため、盛大な儀式が催されるようになっていまする。

ただし、中国の暦は漢代(紀元前206~紀元220年)を境に暦法が一新され、正月1日を新年とされています。

冬至は別名「一陽来復」と呼ばれる

「一陽来復(いちようらいふく)」とは、あまり聞きなれない言葉ですが、意味は『悪いことがに続いた後に幸運がやってくる』です。

中国や日本では冬至のことを 「一陽来復」とも呼び、新年が始まる日として尊び、この日を境にすべての出来事が好転していくと考えた。

古代人は衰微した太陽の威力(陽の気)は冬至を過ぎたことによって、再び活力を取り戻していくと考えていたため、この日を境に運がひらけていくなどと考えていたらしい。

「一陽来復」の言葉の由来

冬至を境に太陽の高度は北寄りに上昇し、日が射す時間もだんだんと長くなりまする。

冬至は冬の至点。これまでは夏から秋を経て、陽の気が減衰し→陰の気が最大となる「冬至」へ向かっていたのが一転し、冬至を越えると今度は陰→陽の気が最大となる至点の夏至(げし)へ向かったことを意味します。

陽の気(天の気)が再生すると死した大地も蘇り、再び大地は”彩り”という名の化粧でめかし込み、その恩恵を受ける生き物たちも精気と活力を素敵に取り戻す。

このことから冬至は異名で「一陽来復」とも呼ばれます。

事実、「一陽来復」の言葉の発祥となる中国では10月はすべて陰で覆われ、陽の兆しが訪れるのが11月とされています。

このことは中国の旧記・「易経」にも、これまた素敵に記される。

『一陽来復、されど冬至冬なか冬はじめ』

冬至の頃、寒気が厳しくなり始める時季でもあることから、「冬至冬なか冬はじめ」などと呼ばれる。冬至を語る上で有名な言葉でもある。

「冬なか(冬中)」とは?

暦上では「冬」という季節が立冬から立春の間と定められているため、冬の真ん中として「冬中(冬なか)」と表記したもの。

これに「冬始め」を付して「冬中、冬始め」とし、「冬の至点」と言えども、まだまだこれから寒さが本格化する厳寒の到来を強く示唆させる。

「冬至」の言葉の由来

冬至の「至」とは『最大』や『行きついてその先がない』‥‥などを意味する言葉。

然るに冬至とは『天球上における冬季の至点・極点』を意味し、これが言葉の由来とな〜る。

二十四節気には「至点」と「分点」なるものが存在する

二十四節気における至点は古来、「二至二分」と素敵に貴ばれ、移ろう四季の分点にあり、二至二分の日を過ぎると、次の節気、次の季節へ移行したことを明示した。

冬至を通る太陽軌道は南回帰線上を楕円を描きながら通過し、もっとも低い太陽軌道を素敵に通る。

一方の冬至は夏至の真逆の発想で、もっとも高い軌道となる北回帰線状を、これまた素敵に通過していく。

二十四節気は冬至から作られた!!

忘れてはならないのが、この二十四節気が「冬至」から作られたという事実。

古代中国では影が最長になる時期を知るために長い棒を立てて、幾年も棒の影の位置を太陽軌道と捉えて研究し、やっとこさ最も太陽軌道が低くなる「冬至」を見出した。

さらに観測つづけ、冬至と冬至の間を見極め、これを1太陽年と素敵に定めたのだった。

冬至の暦便覧(こよみ便覧)

『日南の限りを行て日の短きの至りなれば也』

意味

『太陽は最南を通るがゆえ、日が射す時間はもっとも短い』

実際に冬至の日照時間を2020年の東京の例で算出してみて、本当に短いのかをみてみましょう。

2020年の冬至の日の出は6時46分、日の入りが16時31分なので、日照時間は9時間45分です。

対して、夏の至点となる夏至の日の出は4時25分、日の入りが19時なので、日照時間は14時間35分です。

双方の日照時間を比較した場合、5時間ちかくも差があることが分かります。

上記で算出したのは2020年の例ですが、例年、それほど大差はなく、概ね5時間です。

日が暮れる時間だけ見てみても16時31分と19時と、大きく差があることが分かります。

暦便覧とは?

暦便覧とは、正式には「こよみ便覧」と書き、「こよみべんらん」と読みます。

この書物は、1787年(天明7年)に江戸で出版された暦の解説書であり、 太玄斎(たいげんさい)という人物が著した古書物です。

太玄斎というのは名前ではなく「号」であり、本名は「松平頼救(まつだいら よりすけ)」と言います。

松平頼救は常陸宍戸藩の5代目藩主でしたが、隠居して嫡男・頼敬に家督を譲った後、太玄斎を称しています。

冬至の季節感・時節

冬至の頃、太陽は年内で北半球からもっとも遠ざかり、北半球の温帯地方では太陽の高度がもっとも低くなり、昼間の時間が最短になりまする。

それゆえ、冬至のことを古来、「一陽来復」とも呼びまする。

また、冬至の頃、寒さが本格化する時季であることから、『冬至、冬の至点なれど、冬なかば冬はじめ』と呼ばれ、まだまだこれから寒い時季に入ることを予見させる言葉です。

冬至に日に訪れる「極夜と白夜」

冬至の日、北緯66.6度以北の北極圏全域では「極夜(きょくや)」となります。一方で南緯66.6度以南の南極圏全域では「白夜(びゃくや)」となりまする。

極夜とは、太陽が沈んだまま地平線上に現れない自然現象のことです。

白夜は聞いたことがある方も多いと思いまするが、太陽が沈まない自然現象のことです。

樹氷

宮城県と山形県の県境にある蔵王山ではこの頃、樹氷が見られます。

樹氷とは氷点下の気温になった際、0度以下に冷やされた水滴が、冷えきった樹木に付着して凍りついたものを樹氷と呼びます。

年末低気圧

冬至の頃から次第に寒さが厳しくなりまする。特に年末頃に日本列島を通過する低気圧は「年末低気圧」と呼ばれ、これを境に一段と冷え込みが増し、本格的な冬将軍(上空の寒気の気団のこと)が到来します。

冬至は本当に年内でもっとも昼の時間が短い?

冬至の日は一応の概念として、年内でもっとも太陽が最南を通るとされ、それに伴い昼間の時間がもっとも少ない日と認知されています。

しかしこれは大きな間違いであり、実際に計測してみると分かるのですが、年内で昼間時間の少ない日は必ずしも冬至の日ではないことに気づきます。

厳密には、おおむね冬至の日の前後1週間のうちのいずれかの日が該当します。

冬至の日照時間・昼間時間の長さ、太陽の南中高度についての詳細は下記ページにて詳しくご紹介していまする。

冬至の七十二候

「七十二候」とは?

二十四節気をさらに72に分割した「七十二候」と呼ばれる暦法もありんす。

七十二候は二十四節気をさらに細分化し、日本の風土に合わせた各季節においての気象や動植物の変化を分かりやすく解説しています。

したがって二十四節気が抽象的表現の暦であるならば、それをもう少し具体的にしたものが七十二候ということになりんす。

七十二候には「初候」「次候」「末候」という3つの期間(候)を設け、それぞれの期間の季節感にマッチした季語が割り当てられています。

例えば、この寒露も七十二候に当てはめると3つの期間(候)に分けることができます。

初候(12月22日〜26日頃):乃東生(なつかれくさしょうず)

![]() 意味:夏枯草(かごそう)が芽を出す頃

意味:夏枯草(かごそう)が芽を出す頃

詳細は下記ページにて。

次候(12月27日〜30日頃):麋角解(さわしかのつのおつる)

![]() 意味:大鹿が角を落とす頃 ※さわしか=大きな鹿

意味:大鹿が角を落とす頃 ※さわしか=大きな鹿

詳細は下記ページにて。

末候(12月31日〜1月4日頃):雪下出麦(ゆきわたりてむぎのびる)

![]() 意味:雪の下で麦が芽を出す頃

意味:雪の下で麦が芽を出す頃

詳細は下記ページにて。

【「冬至」】はいつから?意味・由来(起源)を…ヘィ、知る?|二十四節気

【冬至】期間中の旬の食べ物(行事食)一覧

【冬至】期間中の時候の挨拶 一覧

関連記事:![]() 【冬至】期間中の時候の挨拶 一覧

【冬至】期間中の時候の挨拶 一覧

【冬至】期間中の行事(イベント)と風習 一覧

【冬至】期間中の季節の花 一覧

関連記事:![]() 【冬至】期間中の季節の花 一覧

【冬至】期間中の季節の花 一覧

【冬至】期間中の季語 一覧

関連記事:![]() 【冬至】期間中の季語 一覧

【冬至】期間中の季語 一覧