このページではページのいちばん下まで二十四節気を一覧表形式でご紹介しています。

二十四節気は紀元前6世紀〜7世紀の頃に中国で成立した中国暦です。日本へ伝来したのが古墳時代、実際に活用され始めたのが奈良時代後半〜平安時代初期の頃になります。

その後、繰り返し改訂が行われ、現行の二十四節気は江戸時代後期に暦学者・渋川春海が改訂した二十四節気および七十二候に基づいて、1874年(明治7年)に改暦された二十四節気および七十二候になります。

したがって下記でご紹介している二十四節気の一覧表も明治7年に改暦された本暦に基づくものです。

二十四節気の意味や起源・歴史については下記ページを参照してください。

目次

※各、表はタップしながら横スクロールで動かせます。

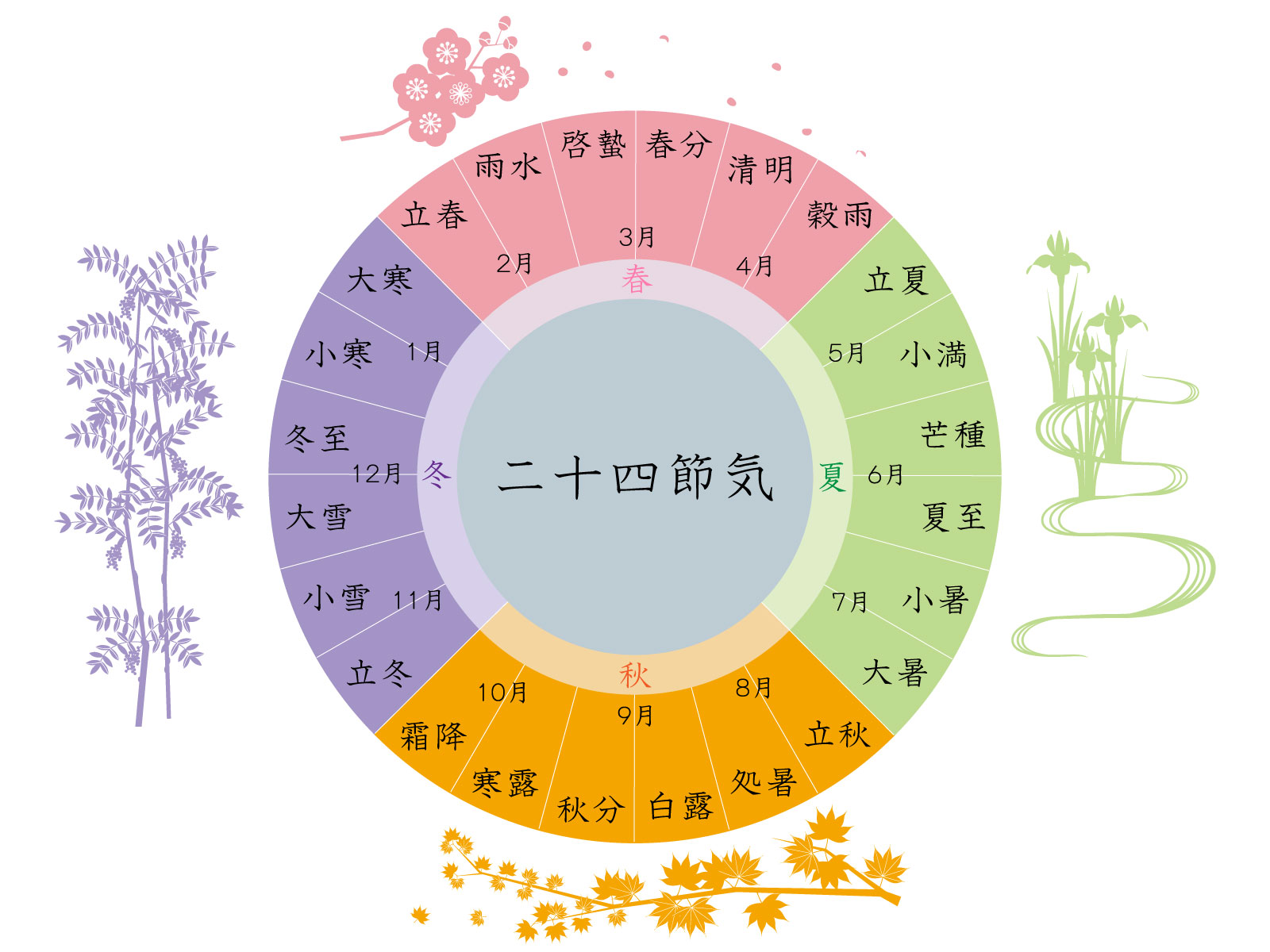

二十四節気 一覧表(早見表)

| 時候 | 初春 | 仲春 | 晩春 | 初夏 | 仲夏 | 晩夏 | 初秋 | 仲秋 | 晩秋 | 初冬 | 仲冬 | 晩冬 | ||||||||||||

| 節気 | 立春 | 雨水 | 啓蟄 | 春分 | 清明 | 穀雨 | 立夏 | 小満 | 芒種 | 夏至 | 小暑 | 大暑 | 立秋 | 処暑 | 白露 | 秋分 | 寒露 | 霜降 | 立冬 | 小雪 | 大雪 | 冬至 | 小寒 | 大寒 |

| 日 | 2月4日頃 | 2月19日頃 | 3月6日頃 | 3月21日頃 | 4月5日頃 | 4月20日頃 | 5月5日頃 | 5月21日頃 | 6月6日頃 | 6月21日頃 | 7月7日頃 | 7月23日頃 | 8月7日頃 | 8月23日頃 | 9月8日頃 | 9月23日頃 | 10月8日頃 | 10月23日頃 | 11月7日頃 | 11月22日頃 | 12月7日頃 | 12月22日頃 | 1月5日頃 | 1月20日頃 |

※「頃」としているのは年度によって日にちが約1日ズレるためです。(確率の高い日を掲載)

以下では各季節の時候などを各節気ごとに詳しくご紹介しています。

-春-

初春(しょしゅん)

立春 (りっしゅん) | |

| 意味 | 暦の始まりであり、春が始まる日 |

| 説明 | 春の気始めて立つ。暦の始まりであり、春が始まる日。二十四節気の最初の節。節分の翌日。 雑節の八十八夜、二百十日、二百二十日はそれぞれ立春の日から数えた日。暦上の春という季節は立春から立夏の前日まで。 山間部の民家の軒下や洞穴などでは氷柱(つらら)が見られる。 |

| 日にち (太陰暦) | 旧暦では1月中旬頃 |

| 日にち (太陽暦) | 2月4日頃(節分の翌日) |

| 期間 | 2月4日頃〜2月18日頃まで |

| 節気 | 正月節(正節)、八節 |

| 定気法 | 太陽視黄経315度 |

| 暦便覧 | 春の気たつを以て也 |

関連記事:![]()

雨水 (うすい) | |

| 意味 | 雪氷が融けて雨が降りはじめる頃 |

| 説明 | 氷雪解け雨水温む。 雪から雨へと変わる季節、分厚い氷が融けてその下に敷かれていた草木が日を浴びてしなった茎を直立させる。 しかしながら現今においては降雪の時期である。 |

| 日にち (太陰暦) | 旧暦では1月中旬頃 |

| 日にち (太陽暦) | 2月18日か19日頃 |

| 期間 | 2月18日頃〜3月5日頃まで |

| 節気 | 正月中 (中気)(睦月/むつき) |

| 定気法 | 太陽視黄経330度 |

| 暦便覧 | 陽気地上に発し、雪氷とけて雨水となれば也 |

関連記事:![]()

仲春(ちゅうしゅん)

啓蟄 (けいちつ) | |

| 意味 | 地中にこもっていた虫たちがザワザワと地上へ這い出てくる頃。 |

| 説明 | 冬篭りの虫声を啓く。 「啓」は閉じたものを開けるの意味。「蟄」とは動物や虫が穴にこもることを意味する。 したがって啓蟄とは冬眠していた動物や虫が巣穴から出てくるということ。 |

| 日にち (太陰暦) | 旧暦では2月中旬頃 |

| 日にち (太陽暦) | 3月5日か6日頃 |

| 期間 | 3月5日頃〜3月20日頃まで |

| 節気 | 二月節(正節) |

| 定気法 | 太陽視黄経345度 |

| 暦便覧 | 陽気地中に動き、ちぢまる虫、穴をひらき出れば也 |

春分 (しゅんぶん) | |

| 意味 | 春の最中夜昼平分(昼夜の長さがほぼ同じになる日の意味) |

| 説明 | この日は春の彼岸の中日。 春の彼岸は春分の前後3日の合計7日間。この日を境に夜よりも昼の方が長くなる。 いよいよ本当の春の到来を告げる日。 |

| 日にち (太陰暦) | 旧暦では2月下旬頃 |

| 日にち (太陽暦) | 3月20日か21日頃 |

| 期間 | 3月20日頃〜4月43日頃まで |

| 節気 | 二月中 (中気)、二至二分(如月/きさらぎ) |

| 定気法 | 太陽視黄経0度 |

| 暦便覧 | 日天の中を行て昼夜等分の時也 |

晩春(ばんしゅん)

清明 (せいめい) | |

| 意味 | 清らかで明るくなる季節 |

| 説明 | 清浄明潔の略語。 『すべての生きとし生けるものが清らかで生き生きとしたように見える』の意味。 まさに草木清明風光明媚という言葉が当てはまる。遠回しに「春」のこと。 清明の頃、桜は見頃を迎え、ツバメは南の国から到来する。逆に雁たちは北の国(シベリア)へ帰っていく。 |

| 日にち (太陰暦) | 旧暦では3月中旬頃 |

| 日にち (太陽暦) | 4月4日か5日頃 |

| 期間 | 4月4日頃〜4月19日頃まで |

| 節気 | 三月節(正節) |

| 定気法 | 太陽視黄経15度 |

| 暦便覧 | 万物発して清浄明潔なれば、此芽(このめ)は何の草としれる也 |

穀雨 (こくう) | |

| 意味 | 春雨が降りはじめ、春雨が穀物を育てる頃。百穀春雨に潤す。 |

| 説明 | この日を迎えると農家では田畑で種まきを行い、夏を迎える準備をする。 この雨が百穀を潤すとされる。変りやすい春の天気も安定し日差しも強まる。 春の季節の最後の節気である。 |

| 日にち (太陰暦) | 旧暦では3月下旬頃 |

| 日にち (太陽暦) | 4月20日か21日頃 |

| 期間 | 4月20日頃〜5月4日頃まで |

| 節気 | 三月中(中気)(弥生/やよい) |

| 定気法 | 太陽視黄経30度 |

| 暦便覧 | 春雨降りて百穀を生化すれば也 |

-夏-

初夏(しょか)

立夏 (りっか) | |

| 意味 | 夏の始まりの日 |

| 説明 | 夏の気始めて立つ。この日から夏のはじまりであり、初夏の到来ということ。 この立夏から立秋までが夏季。例年5月1日か2日には八十八夜を迎える。 穀雨で育てられた穀物や草木が初夏の心地よい日光を浴び新緑をつける。 気候も穏やかになって夏の気配が肌身に感じられる季節。 そろそろ女の子の薄着姿が気になり始める頃合いでもある。…こホンっ |

| 日にち (太陰暦) | 旧暦では4月中旬頃 |

| 日にち (太陽暦) | 5月5日か6日 |

| 期間 | 5月5日頃〜5月20日頃まで |

| 節気 | 四月節(正節)、八節 |

| 定気法 | 太陽視黄経45度 |

| 暦便覧 | 夏の立つがゆへ也 |

小満 (しょうまん) | |

| 意味 | 万物が充満し、草木が枝葉を繁らせる頃。 |

| 説明 | 陽気盛万物稍満足す。草木は心地よい気候(陽気)で枝葉を付ける。 その草木の恩恵を受ける動物や虫たちなど、すべての万物までもが潤うなどの意味。 南国・沖縄では一足早い梅雨時期を迎える。 二十四節気の小満と芒種の間に迎える梅雨であることから、沖縄ではこの梅雨を「小満芒種」と呼び習わす。 |

| 日にち(太陰暦) | 旧暦では4月下旬頃 |

| 日にち(太陽暦) | 5月21日頃 |

| 期間 | 5月21日頃〜6月5日頃まで |

| 節気 | 四月中 (中気)(卯月/うづき) |

| 定気法 | 太陽視黄経60度 |

| 暦便覧 | 万物盈満(えいまん)すれば草木枝葉繁る |

仲夏(ちゅうか)

芒種 (ぼうしゅ) | |

| 意味 | 芒(麦などの穀類)のある穀物の種をまく頃 |

| 説明 | 芒種の「芒(ぼう)」というのは、穀類特有の堅い毛がある穀物のこと。 農家ではこの頃に種まきをするので田植え作業で繁忙期を迎える。 神事の御田植祭が行われるのもこの頃。住吉大社は6月14日、磯部(伊雑宮)は6月24日。 ただし香取神宮の御田植祭は4月(第一土曜と日曜)。 |

| 日にち(太陰暦) | 旧暦では4月下旬頃 |

| 日にち(太陽暦) | 6月5日か6日頃 |

| 期間 | 6月5日頃〜6月21日頃まで |

| 節気 | 五月節(正節)※「芒種の節」とも |

| 定気法 | 太陽視黄経75度 |

| 暦便覧 | 芒(のぎ)ある穀類、稼種する時也 |

夏至 (げし) | |

| 意味 | 夏の最中日北上の極(昼が最も長く夜が最も短くなる日) |

| 説明 | 太陽の軌道は北回帰線を直角に照らしながら最北を通過する。 この状態になれば昼間の時間が1年のうちでもっとも長くなり、夜がもっとも短くなる。 またこの頃、本州では梅雨時期を迎える。蓮やアジサイが見頃の時期。 |

| 日にち(太陰暦) | 旧暦では5月上旬頃 |

| 日にち(太陽暦) | 6月21日か22日頃 |

| 期間 | 6月21日頃〜7月6日頃まで |

| 節気 | 五月中(中気)、二至二分(皐月/さつき) |

| 定気法 | 太陽視黄経90度 |

| 暦便覧 | 陽熱至極しまた、日の長きのいたりなるを以て也 |

小暑 (しょうしょ) | |

| 意味 | この日を境目に暑さ少し上昇する。 |

| 説明 | やや暑熱を催す。梅雨が明けると、真夏への門をノックすることになる。 この日より暑さも本格的になる。 この頃、南から吹く風は「白南風(しろはえ)」と呼ばれる。 温風至(あつかぜいたる)。蝉が鳴き始める頃でもある。 海開きは7月1日。浜辺へ出向くとビキニ姿の女の子の姿が太陽の日差しより、まぶしいのもこの時期の大きな特徴。 無意識に浜辺へ向けて足が動いちまぅ。‥もぅ誰も止められない |

| 日にち(太陰暦) | 旧暦では5月中旬頃 |

| 日にち(太陽暦) | 7月7日か8日頃 |

| 期間 | 7月7日頃〜7月22日頃まで |

| 節気 | 六月節(正節) |

| 定気法 | 太陽視黄経105度 |

| 暦便覧 | 大暑来れる前なれば也 |

晩夏(ばんか)

大暑 (たいしょ) | |

| 意味 | 1年のうちで暑さが最高温度に達する日 |

| 説明 | 蒸熱酷暑を感ず。この日を挟んだ前後日は1年のうちでもっとも暑い日とされる。 しかしながら現今に至っては気候・気象が一昔前と異なるため、立春か処暑の方が暑いこともある。 この暑さを乗り切るための体力を養う意味合いで土用の丑の日にウナギを食べる慣習が誕生した。 女の子の浴衣姿が気になって眠れないのもこの時期の大きな特徴。 まさに『浴衣の袖のあたりから見える夏景色』。別の意味で1年のうちで最高に熱い。 |

| 日にち(太陰暦) | 7月22日か23日頃 |

| 日にち(太陽暦) | 旧暦では6月上旬頃 |

| 期間 | 7月22日頃〜8月7日頃まで |

| 節気 | 六月中 (中気)(水無月/みなづき) |

| 定気法 | 太陽視黄経120度 |

| 暦便覧 | 暑気いたりつまりたるゆえんなれば也 |

-秋-

初秋(しょしゅう)

立秋(りっしゅう) | |

| 意味 | 立春の秋バージョン。この日から秋がはじまる。 |

| 説明 | 秋の気始めて立つ。いよいよ暑くも熱すぎた♡夏が過ぎ、秋に入る。 この立秋から立冬の前日までが秋とされる。現今に至ってはまだまだ夏真っ盛り。 早朝と夜だけかろうじて秋の気配が感じられる。ちなみに女子ビーチバレー大会が盛んに行われるのもこの頃。 夏休みには連日のように麦わら帽子をかぶってタオルを首に巻きながら暑くも熱い♡ビーチへ通うことになる。 「暑中見舞い」は立秋の前日まで。立秋以降は「残暑見舞い」になる。 |

| 日にち(太陰暦) | 旧暦では6月中旬〜下旬頃 |

| 日にち(太陽暦) | 8月7日か8日頃 |

| 期間 | 8月7日頃〜8月22日頃まで |

| 節気 | 七月節(正節)、八節 |

| 定気法 | 太陽視黄経135度 |

| 暦便覧 | 初めて秋の気立つがゆへなれば也 |

処暑 (しょしょ) | |

| 意味 | 夏の暑さが通りすぎ、秋の涼風が吹く頃 |

| 説明 | 『処は上声、止なり、暑気の止息するなり。』暑気退かんとする。暑の夏さが止む日という意味。 暑の夏さが潮時を迎え温度が下がり過ごしやすい気候になる。 昼間はまだまだ日差しが強く過ごしやすいとは言いにくい。 だけど心地よい涼風がよく吹く。なにかと台風の多い時期。 |

| 日にち(太陰暦) | 旧暦では7月上旬頃 |

| 日にち(太陽暦) | 8月23日か24日頃 |

| 期間 | 8月23日頃〜9月7日頃まで |

| 節気 | 七月中 (中気)(文月/ふみづき) |

| 定気法 | 太陽視黄経150度 |

| 暦便覧 | 陽気とどまりて、初めて退きやまんとすれば也 |

仲秋(ちゅうしゅう)

白露 (はくろ) | |

| 意味 | 野に咲く草花に露が宿る頃 |

| 説明 | 『陰気ようやく重なり、露凝って白し』。気界冷露白し。 暑さが収まり、秋深まり、野の草には露が見えはじめるという意味。 遠回しに秋を表している。この頃になると昼間の温度も下がり、蒸し暑さが薄れ、冷房なしで昼寝もできる。 早朝や夜になると気温がグッとさがり、冬の到来を感じさせる。 |

| 日にち(太陰暦) | 旧暦では7月下旬頃 |

| 日にち(太陽暦) | 9月8日か9日頃 |

| 期間 | 9月8日頃〜9月22日頃まで |

| 節気 | 八月節(正節) (文月:ふみづき) |

| 定気法 | 太陽視黄経165度 |

| 暦便覧 | 陰気ようやく重なりて露にごりて白色となれば也 |

秋分 (しゅうぶん) | |

| 意味 | 昼夜の時間の長さがほぼ同じになる日 |

| 説明 | 夏至に続き、秋の最中昼夜平分。昼夜の時間の長さがほぼ同じになる日。 秋の彼岸の中日にあたり、太陽の軌道は秋分点に達する。夏至とは真逆でこの日を境に夜の方が長くなっていく。 秋の七草が見頃を迎える頃でもある。 |

| 日にち(太陰暦) | 旧暦では8月上旬頃 |

| 日にち(太陽暦) | 9月22日か23日頃 |

| 期間 | 9月23日頃〜10月7日頃まで |

| 節気 | 八月中 (中気)、二至二分 (葉月/はづき) |

| 定気法 | 太陽視黄経180度 |

| 暦便覧 | 陰陽の中分となれば也 |

晩秋(ばんしゅう)

寒露 (かんろ) | |

| 意味 | 寒で露が凍る直前の頃合いを表した言葉 |

| 説明 | 気寒く露草重し。秋の肌寒さが身にしみる季節。早朝や夜は真冬なみの気温になることもシバシバ‥。 観菊の季節であり、主に山間部などの野山では紅葉のため振り返りざまの君のラストスマイルのようにそれはそれは儚げで美しい紅葉を迎える。 低地では10月中旬なるとポツポツと3色の紅葉が見られる。稲刈りが終盤にさしかかるのこの頃。 |

| 日にち(太陰暦) | 旧暦では8月下旬頃 |

| 日にち(太陽暦) | 10月8日か9日頃 |

| 期間 | 10月8日頃〜10月23日頃まで |

| 節気 | 九月節(正節) |

| 定気法 | 太陽視黄経195度 |

| 暦便覧 | 陰寒の気に合って、露むすび凝らんとすれば也 |

霜降 (そうこう) | |

| 意味 | 霜が降りてくる頃 |

| 説明 | 霜結んで厳霜白し。真っ白な霜が目視できるほどのたくさんの霜が降りてくる頃という意味。 山間部などでは霜がきびしく時に雪化粧のように見える。まさに厳霜白し。 この頃になると山間部では一夏の恋が終わるかのように紅葉も終わってく‥。フぅぅ〜ん♡ |

| 日にち(太陰暦) | 旧暦では9月上旬頃 |

| 日にち(太陽暦) | 10月23日か24日頃 |

| 期間 | 10月23日頃〜11月7日頃まで |

| 節気 | 九月中 (中気) |

| 定気法 | 太陽視黄経210度 |

| 暦便覧 | つゆが陰気に結ばれて、霜となりて降るゆへ也 |

-冬-

初冬(しょとう)

立冬 (りっとう) | |

| 意味 | この日から冬がはじまるという意味。 |

| 説明 | 冬の気始めて立つ。山間部では初雪が降る頃であり、霜まじりの雪化粧で真っ白ということも。 秋終から立冬にかけてよく見られる「時雨(しぐれ)」はこの頃特有の自然現象。 関東地方では空っ風が吹く頃。 |

| 日にち(太陰暦) | 旧暦では9月下旬頃 |

| 日にち(太陽暦) | 11月7日か8日頃 |

| 期間 | 11月7日頃〜11月21日頃まで |

| 節気 | 十月節(正節) 、八節 |

| 定気法 | 太陽視黄経225度 |

| 暦便覧 | 冬の気立ち初めていよいよ冷ゆれば也 |

小雪 (しょうせつ) | |

| 意味 | 初雪が降り始める頃 |

| 説明 | 小雪とは、雪が完全に積もるまで行かなくもパラパラとした降ったり止んだりするなど、雪の降り始めの時期を意味する。 山間部・高山地帯や北国などの山の頂には積雪により2色味のソフトクリームのような雪化粧が見られる。 紅葉が見られる頃合いは小雪のあたりがラスト。 |

| 日にち(太陰暦) | 旧暦では9月下旬頃 |

| 日にち(太陽暦) | 11月22日か23日頃 |

| 期間 | 11月22日頃〜12月6日頃まで |

| 節気 | 十月中 (中気) (神無月:かんなづき) |

| 定気法 | 太陽視黄経240度 |

| 暦便覧 | 冷ゆるが故に雨も雪となりてくだるがゆへ也 |

仲冬(ちゅうとう)

大雪 (たいせつ) | |

| 意味 | 降雪の量が増し、いよいよ積雪も見られる頃 |

| 説明 | 天地は閉塞し雪降る。大雪とは降雪の量や積雪があったりと冬の様相を言葉に例えたもの。 田畑では霜柱が見られる。朝には水たまりや池、清流などの水面には氷が張る。 シンシンと長久的な降雪があり、積雪がある。「積陰雪となりて、ここに至りて栗然として大なり」。 大雪の日から12月11日までの期間は七十二候で「閉塞成冬(そらさむく ふゆとなる)」と言う。 |

| 日にち(太陰暦) | 旧暦では10月下旬頃 |

| 日にち(太陽暦) | 12月7日か8日頃 |

| 期間 | 12月7日頃〜12月21日頃まで |

| 節気 | 十一月節(正節) |

| 定気法 | 太陽視黄経255度 |

| 暦便覧 | 雪いよいよ降り重ねる折からなれば也 |

冬至 (とうじ) | |

| 意味 | 1年のうちで最も夜が長く、最も昼間が短い日。 |

| 説明 | 冬の最中日南下の極。太陽の軌道は南回帰線(もっとも低い軌道)を通る。冬至線とも。 逆に夏至に北回帰線を通る太陽の軌道はもっとも高い。 また、「冬至冬なか冬はじめ」という言葉が示すように暦上での冬至は真冬のシンボルとなるが、この日を境に本当の冬の厳しさが始まるといっても過言ではない。 この日はカボチャと小豆を煮立てた「いとこ煮」や冬至粥といって小豆を入れた粥を食べる風習が今もなお踏襲される。 |

| 日にち(太陰暦) | 旧暦では11月上旬頃 |

| 日にち(太陽暦) | 12月21日か22日頃 |

| 期間 | 12月21日頃〜1月5日頃まで |

| 節気 | 十一月中 (中気) 二至二分 (霜月/しもつき) |

| 黄道座標 | 太陽視黄経270度 |

| 暦便覧 | 日南の限りを行て日の短きの至りなれば也 |

晩冬(ばんとう)

小寒 (しょうかん) | |

| 意味 | 「厳しい寒さを迎える一段階手前の寒さ」という意味 |

| 説明 | 寒気稍強し。寒さは厳しいがまだ本格的な寒さを迎える直前という意味合いで小寒。 1月7日には七草粥を食べる風習が古来、踏襲されている。 冬至と大寒の間にあり、1年が明けた新年で最初に来る二十四節気。 なお、寒中見舞いを出す場合はこの小寒の日から大寒の最終日までの期間です。 |

| 日にち(太陰暦) | 旧暦では12月中旬頃 |

| 日にち(太陽暦) | 1月5日か6日頃 |

| 期間 | 1月6日頃〜1月19日頃まで |

| 節気 | 十二月節(正節) |

| 定気法 | 太陽視黄経285度 |

| 暦便覧 | 冬至より一陽起るが故に陰気に逆らう故益々冷る也 |

関連記事:![]()

大寒 (だいかん) | |

| 意味 | 1年のうちでもっとも寒い日 |

| 説明 | 二十四節気の中で最後の節気。大寒 厳寒を感ず。 1年でもっとも寒い時期とされるが「小寒の氷、大寒に融く」の言葉が示す通り、土中ではほのかな温もりがあり、時として小寒の方が寒い場合もある。 転じてこの言葉の意味は「物事が必ずしも順風万風に行くことはない」という例えを示したもの。 山間部の民家や洞穴などでは氷柱が見られる。 |

| 日にち(太陰暦) | 1月20日か21日 |

| 日にち(太陽暦) | 12月の中 |

| 期間 | 1月20日頃〜2月3日頃(節分)まで |

| 節気 | 十二月中 (中気)(師走:しわす) |

| 定気法 | 太陽視黄経300度 |

| 暦便覧 | 冷ゆることの至りて甚だしきときなれば也 |

関連記事:![]()