小暑は「夏盛り」という名の門をくぐった頃合いであり、門の奥には大暑(たいしょ)という夏本番が待っています。

小暑の頃には「七夕」という織姫と彦星が年にたった一度、会えるという熱いLOVEの炎が火照りきって天高く炎上しちゃぅわ♡‥的なお熱ぅ〜ぃHOT♡な行事がある季節でもあります。

それと、忘れてはいけないのが、そろそろギンギンにクソほど冷えたビールがうまい頃合いでもあり、クソ腹を痛めつけるほど浴びるほど飲みたい頃合いでもありんす。

以下では、この「小暑」の読み方や意味・由来をご紹介しています。

目次

小暑の2023年・2021年・2022年の日はいつ?

- 2024年の小暑の日は7月06日(土)!

| 年 | 正確な時間 (UT基準) | 日本の小暑に日にち | 中国の小暑の日にち |

| 2023年 | 7月7日08:30 | 7月7日 | 7月7日 |

| 2024年 | 7月6日14:20 | 7月6日 | 7月6日 |

| 2025年 | 7月6日20:05 | 7月7日 | 7月7日 |

| 2026年 | 7月7日01:56 | 7月7日 | 7月7日 |

※参照先:「ウィキペディア」

小暑の読み方

「小暑」は「しょうしょ」と読みます。

二十四節気は中国由来の言葉なので、すべて音読み+音読みの熟語となっています。

小暑とは?

小暑とは、二十四節気・七十二候の「立春」から始まる春の節気の11節(11番目)のことを指します。

また、二十四節気を二分した各12節気のうちの「中気(ちゅうき)」を除いた「正節(せいせつ)」に属します。

小暑の前の節気は「夏至(げし/6月22日頃)」で、夏至から数えて15日目くらいとなる7月7日頃が小暑です。

小暑の後の節気は「大暑(たいしょ/7月23日頃)」になります。

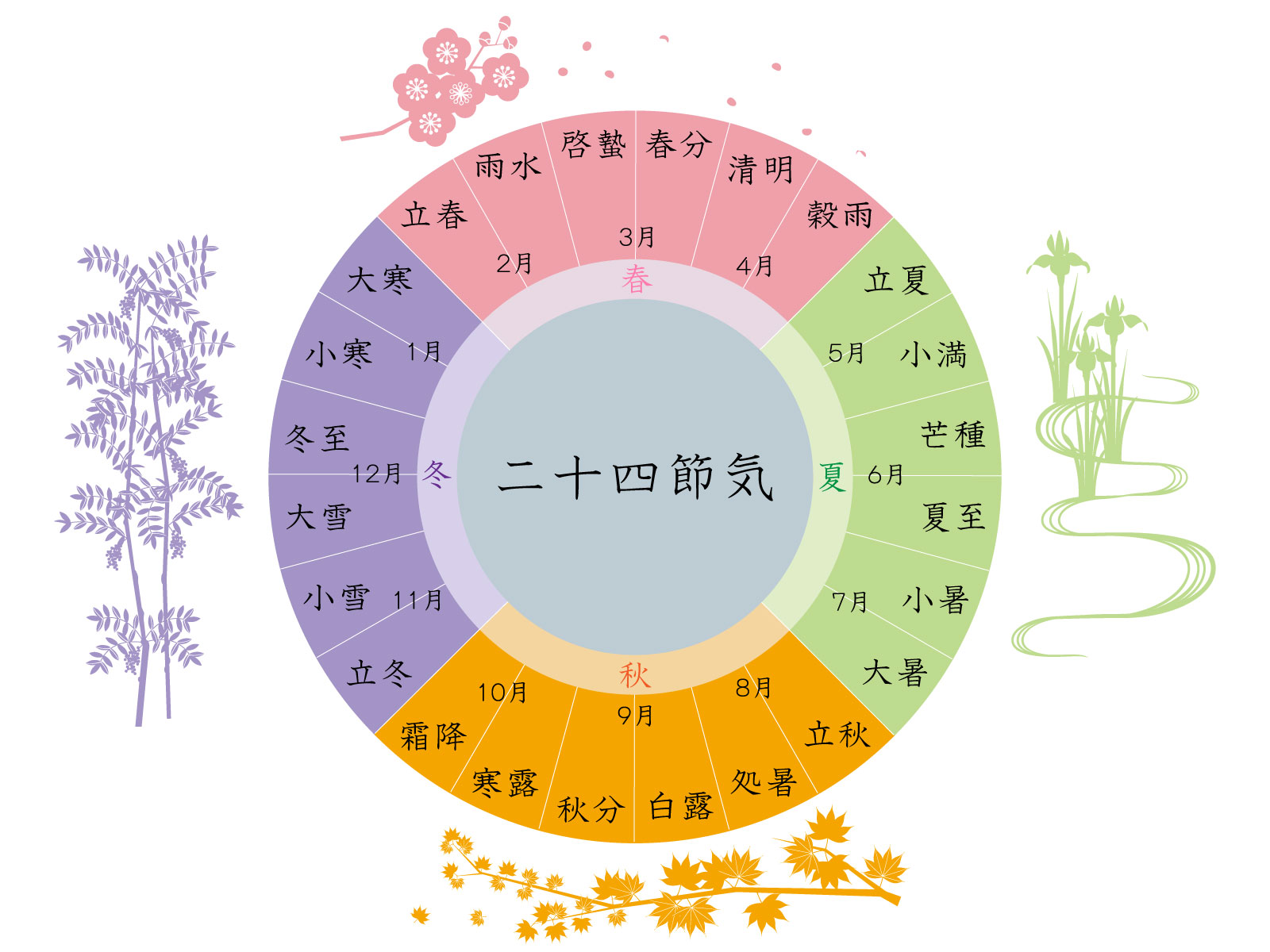

ところで・・「二十四節気」とは?

二十四節気とは、1年を24つ分けて、それらを1つ々々を「節気」と定めて。その節気に季節を司る言葉を付したものが二十四節気です。

1年を夏至と冬至の2つに分け、さらに春分と秋分の2つに分けて4等分とします。(二至二分)

- 365日÷4=91.25日

二十四節気はこの二至二分を基軸としています。

そして、それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬を入れて8等分したのが、約45日間ずつの「八節」です。

- 365÷8=45.625日

さらに、八節を約15日ずつに3等分したものが二十四節気です。現行の二十四節気は、立春、立夏、立秋、立冬が各季節(四季)の先頭に来るように配置しています。

二十四節気は、中国から日本に伝来した生粋の中国文化ですが、中国と日本の時節(いわゆる季節感。動物・植物・気象など)が異なるため、日本では江戸の改暦(1842年/天保改暦)を経て、明治の改暦を経ながら日本の季節感いわゆる物候(ぶっこう)に沿わせるように改訂されています。

節気は各月に2つ存在し、毎月、「節」と「中」の節気が交互に来るようになっています。

「節」は「正節(せいせつ)」とも言い、「節気」とも呼ばれます。各月の前半に配置されるのが、この節です。

「中」は「中気(ちゅうき)」とも言い、略称で「中」とも呼ばれます。

現行の二十四節気は中国の太陰暦(月を参照した暦)を補完する目的で、逆の発想で太陽を参照して作暦されていますので、現在の太陽暦(グレゴリオ暦)に至っても、極度に形態を変えることなくそのまま使用され続けています。

- 関連記事:

二十四節気 一覧表

二十四節気 一覧表 - 関連記事:

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

小暑の節気(期間)はいつからいつまで?

小暑の前の節気は「夏至(げし)」で6月22日頃〜7月6日頃までです。したがって小暑は、新暦(現在の太陽暦)で言えば7月7日頃を指します。

もしくは7月7日頃から始まる節気(期間)を指します。小暑の場合はその次の節気である「大暑(たいしょ)」の前日までとなる「7月7日〜7月22日頃までです。年によっては1日前後します。

小暑とは「特定の日」を指すのではない!

二十四節気は半月単位で節気が区切られています。したがって厳密に言えば「小暑の節に入る日」を意味します。

半月とは約15日になりますので、このどこかで小暑の節気で解説されているような季節感を感じて、本格的に小暑の節気に入ったことを意味します。

もちろん、世間一般では特定の日が節気の境目として、特定の日のみが言葉で交わされる感は否めません。しかし、それが世間通念上まかり通っているのも事実であることから、完全な間違いとは言い難いものがありんす。

ただ、これは本来は正式ではないということを理解しておきたいところです。

小暑は旧暦ではいつ?

小暑を旧暦で表記すると、6月最初の節気「六月節(未の月の正節)」であり、具体的には六月上旬頃になります。

「小暑」の次の節気である「大暑」が「六月中(未の月の中気)」となります。

小暑の前の節気は、「夏至(げし)」で5月最初の節気の次の節気となる「五月中(午の月の中気)」になりんす。

現行の定気法では太陽が黄経約105度の点を通過したあたりになります。

定気法とは?

定気法とは、1844年(天保15年/江戸時代後期)の天保暦より使用された暦法であり、太陽が黄道を15度ずつ進むたびに節気を設けた暦法になります。それまでの平気法を改訂した暦法です。

節気間の日数は毎年差異が生じることから、旧暦2033年に9月と10月がなくなってしまうなど大きな問題に直面しています。

「小暑」の言葉の意味

「これから暑さが益々強くなり、夏の盛りを迎える頃」

小暑の前後に梅雨が明け、降雨と雷鳴をともなった黒雲が晴れると、いよいよ青々とした僕の心のような夏をイメージさせる青空と太陽が現れ、暑さが日を追うごとに伝わってくる頃。 どんな心や

「小暑」の言葉の由来

「小暑」という意味は現代語で訳すと素敵に通じるものではないのだが、「小暑」とは「小さい暑さ」とも書けるように、これは気温の度合いに由来した言葉であるのは明白。

然るに言葉の由来となっているものは「小さい暑さ」であり、「夏の一歩手前」を表現した言葉と、やっぱり素敵に解釈できる。

なぜ「少暑」ではなく「小暑」なのか?

小暑の言葉の意味合いを考えた時、「少ない暑さ」と書くのが現代風の正しい言葉の使い方。

これを「少暑」とは書かずに、あえて「小さい暑さ」と解して「小暑」として素敵にまとめている点に着目したい。

相対する「大暑」にも注目!

二十四節気という暦には、小暑の対極に位置する「大暑(たいしょ)」という節気も、これまた素敵に存在する。

大暑が「年内でもっとも暑さが厳しい頃」を示すのであれば、その一つ前に「小暑」という節気を配置することによって、「これからだんだん暑くなる頃」と表現していることになる。

これらの相関関係を暦上に文字として素敵に分かりやすく表現すべく、あえて「少暑」や「多暑」とはせず、「大小」の単位を用いて「小暑」「大暑」で表したとも考えられる。

小暑は梅雨明けのサイン

太陽は地球から1億4960万kmも離れていると言われ、太陽から発せられた光の速さは毎秒29万9792.458kmというまさに光速を誇り、8分19秒後に地球に到達します。

その太陽の光が年内でもっとも満ちる日が夏至の頃です。梅雨が明けると少し雷雲がよぎり、雷ゴロゴロどしゃん!ピっカん!‥をともなった急な集中豪雨が降雨したりします。

やがて、日本列島を覆っていた梅雨の要因ともなる黒雲が小暑の頃に完全に消え失せると、ようやく晴れ間が射し、その暑さがジワジワと伝わってきます。これが小暑の到来であり、夏の盛りの到来です。

大暑と小暑の対照的な言葉が「小寒」「大寒」

大暑と小暑は、夏の季節の暑さの度合いを示した言葉であるのに対して、冬にも寒さの度合いを示した言葉がありんす。

その言葉となるのが、「小寒(しょうかん)」と「大寒(だいかん)」です。

小寒が、だんだんと寒さが肌身に染みる頃であるのに対し、大寒は1年でもっとも寒い時期、本格的な真冬の寒さを迎えた頃を意味します。

ところで‥‥

他にも「大・小」を用いた節気が、もう1セットありますが、ご存知ですかぃ?

そうです。「小雪」と「大雪」です。

小暑の暦便覧(こよみ便覧)

『大暑来れる前なれば也』

「大暑」とは、「大きい暑さ」と書いて「酷暑(ヒドい暑さ)」「厳しい暑さ」「極暑」と言う意味合いになりんす。

大暑は、二十四節気・第12節で集録されている言葉でもあり、「大きい暑さ」と言うだけあって1年で、もっとも暑い時期になります。

以上、『大暑来れる前なれば也』の意味とは「これから暑さが益々、厳しくなる頃」になります。

暦便覧とは?

暦便覧とは、正式には「こよみ便覧」と書き、「こよみべんらん」と読みます。

この書物は、1787年(天明7年)に江戸で出版された暦の解説書であり、 太玄斎(たいげんさい)という人物が著した古書物です。

太玄斎というのは名前ではなく「号」であり、本名は「松平頼救(まつだいら よりすけ)」と言います。

松平頼救は常陸宍戸藩の5代目藩主でしたが、隠居して嫡男・頼敬に家督を譲った後、太玄斎を称しています。

小暑の季節感・時節

小暑の季節感や時期を示す最適な言葉としては、「梅雨明け」「集中豪雨がある頃」「暑さがジンジンと伝わってくる頃」などが挙げられます。

小暑が明けると七十二候の温風至(あつかぜいたる)でも述べられている通り、梅雨明けに生暖かい南風が吹く頃でもあります。

小暑から7日過ぎた頃には、同様に七十二候「蓮始開(はすはじめてひらく)」でも紹介されている通り、蓮が花を開花させる時期でもあります。

また、小暑の頃は鳥の幼鳥が巣立ちする時期でもあり、夏本番に向けて自然が活気づく時でもあります。

私たち人間にとっての夏は日射病や熱射、脱水症状、夏バテなどの病気になりやすい反面、動植物たちは活気づき活動が盛んになる時期でもあります。

小暑の七十二候

「七十二候」とは?

二十四節気をさらに72に分割した「七十二候」と呼ばれる暦法もありんす。

七十二候は二十四節気をさらに細分化し、日本の風土に合わせた各季節においての気象や動植物の変化を分かりやすく解説しています。

したがって二十四節気が抽象的表現の暦であるならば、それをもう少し具体的にしたものが七十二候ということになりんす。

七十二候には「初候」「次候」「末候」という3つの期間(候)を設け、それぞれの期間の季節感にマッチした季語が割り当てられています。

例えば、この小暑も七十二候に当てはめると3つの期間(候)に分けることができます。ウフ

初候(7月7日頃~11日頃):温風至(あつかぜいたる)

![]() 意味:梅雨明けの暖かい風(南風)が吹いて来る頃

意味:梅雨明けの暖かい風(南風)が吹いて来る頃

温風至とは?

梅雨明けとなる小暑の頃、どこからともなく生暖かい南風が吹きます。この風は梅雨の原因となる梅雨前線が日本列島から通り過ぎたことを意味し、すなわちいよいよ本格的に夏本番の到来を意味します。

次候(7月12日頃~7月16日頃):蓮始開(はすはじめてひらく)

![]() 意味:蓮の花が咲き始める頃

意味:蓮の花が咲き始める頃

蓮始開とは?

蓮の花は7月〜9月まで咲きますが、開花してもわずか4日〜6日で散ってしまうという、美しい君のような何とも儚げで実に妖艶な花です。

末候(7月17日頃~7月22日頃):鷹乃学習(たかすなわちがくしゅうす)

![]() 意味:鷹の幼鳥が飛ぶことを覚えて巣立ちする頃

意味:鷹の幼鳥が飛ぶことを覚えて巣立ちする頃

鷹乃学習とは?

鷹の雛が幼鳥になり、飛び方を覚えて巣立ちする時期です。なお、この頃、鷹だけではなく、多くの鳥が巣立ちする時期でもあります。

【「小暑」】はいつから?意味・由来(起源)を…ヘィ、知る?|二十四節気

【小暑】期間中の旬の食べ物(行事食)一覧

関連記事:![]() 【小暑】期間中の旬の食べ物(行事食)一覧

【小暑】期間中の旬の食べ物(行事食)一覧

【小暑】期間中の時候の挨拶 一覧

関連記事:![]() 【小暑】期間中の時候の挨拶 一覧

【小暑】期間中の時候の挨拶 一覧

【小暑】期間中の行事(イベント)と風習 一覧

【小暑】期間中の季節の花 一覧

関連記事:![]() 【小暑】期間中の季節の花 一覧

【小暑】期間中の季節の花 一覧