東日本や西日本では桜が散り始める4月上旬から中旬は、季節で言えば既に晩春、二十四節気の「清明」にあたる時期です。

こちらのページでは、「清明」の意味や由来をご紹介しています。

清明の時期の歳時記を知れば春をより深く楽しめる、「清明」に関するあれこれを述べています。

目次

清明の2023年・2024年・2025年の日はいつ?

- 2024年の清明の日は4月4日(木)!

| 年 | 正確な時間(UT基準) | 日本の清明に日にち | 中国の清明の日にち |

| 2023年 | 4月5日 01:13 | 4月4日 | 4月5日 |

| 2024年 | 4月4日07:02 | 4月4日 | 4月4日 |

| 2025年 | 4月4日12:48 | 4月4日 | 4月4日 |

| 2026年 | 4月4日18:39 | 4月5日 | 4月5日 |

※参照先:「ウィキペディア」

「清明」の読み方

「清明」は、「せいめい」と読みます。

二十四節気は中国由来の言葉なので、すべて音読み+音読みの熟語となっています。

清明とは?

清明とは、二十四節気・七十二候の「立春」から始まる春の節気の五節(5番目)のことを指します。

また、二十四節気においては24節をさらに二分した「中気(ちゅうき)」を除いた「正節(せいせつ)/12の節気のこと)」に属します。

清明の前は春分(3月20日頃)で、春分から数えて15日目くらいの日、つまり、4月5日頃が清明となります。

現行の定気法では太陽が黄経約15度の点を通過したあたりになります。

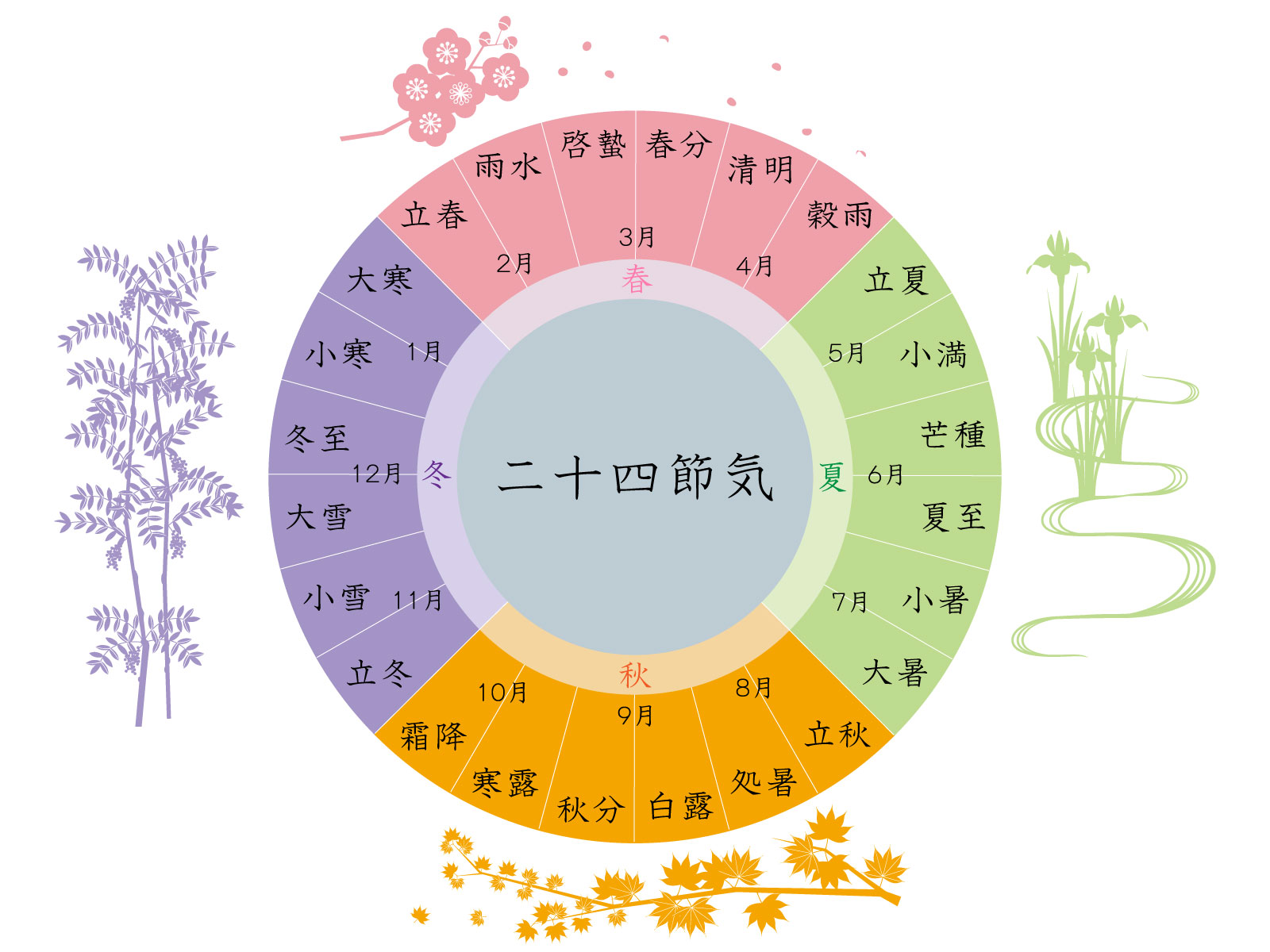

ところで・・「二十四節気」とは?

二十四節気とは、1年を24つ分けて、それらを1つ々々を「節気」と定めて。その節気に季節を司る言葉を付したものが二十四節気です。

1年を夏至と冬至の2つに分け、さらに春分と秋分の2つに分けて4等分とします。(二至二分)

- 365日÷4=91.25日

二十四節気はこの二至二分を基軸としています。

そして、それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬を入れて8等分したのが、約45日間ずつの「八節」です。

- 365÷8=45.625日

さらに、八節を約15日ずつに3等分したものが二十四節気です。現行の二十四節気は、立春、立夏、立秋、立冬が各季節(四季)の先頭に来るように配置しています。

二十四節気は、中国から日本に伝来した生粋の中国文化ですが、中国と日本の季節感(動物・植物・気象など)が異なるため、日本では江戸の改暦(1842年/天保改暦)を経て、明治の改暦を経ながら日本の季節感いわゆる物候(ぶっこう)に沿わせるように改訂されています。

節気は各月に2つ存在し、毎月、「節」と「中」の節気が交互に来るようになっています。

「節」は「正節(せいせつ)」とも言い、「節気」とも呼ばれます。各月の前半に配置されるのが、この節です。

「中」は「中気(ちゅうき)」とも言い、略称で「中」とも呼ばれます。

現行の二十四節気は中国の太陰暦(月を参照した暦)を補完する目的で、逆の発想で太陽を参照して作暦されていますので、現在の太陽暦(グレゴリオ暦)に至っても、極度に形態を変えることなくそのまま使用され続けています。

- 関連記事:

二十四節気 一覧表

二十四節気 一覧表 - 関連記事:

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

清明の節気(期間)はいつからいつまで?

清明の前の節気は「春分(しゅんぶん)」で3月21日頃〜4月4日頃までです。したがって清明は、新暦(現在の太陽暦)で言えば4月5日頃を指します。

もしくは4月5日頃から始まる節気(期間)を指します。清明の場合はその次の節気である「穀雨(こくう)」の前日までとなる「4月5日〜4月19日頃までです。年によっては1日前後します。

清明とは「特定の日」を指すのではない!

二十四節気は半月単位で節気が区切られています。したがって厳密に言えば「清明の節に入る日」を意味します。

半月とは約15日になりますので、このどこかで清明の節気で解説されているような季節感を感じて、本格的に清明の節気に入ったことを意味します。

もちろん、世間一般では特定の日が節気の境目として、特定の日のみが言葉で交わされる感は否めません。しかし、それが世間通念上まかり通っているのも事実であることから、完全な間違いとは言い難いものがありんす。

ただ、これは本来は正式ではないということを理解しておきたいところです。

清明は旧暦ではいつ?

清明を旧暦で表記すると、3月最初の節気となる「三月節(辰の月の正節)」であり、具体的には3月上旬です。

現行の定気法では太陽が黄経約15度の点を通過したあたりになります。

清明の次の節気である「穀雨(こくう)」が「三月中(辰の月の中気)」となります。

清明の前の節気は「春分(しゅんぶん)」で2月最初の節気の次の節気となる「二月中(卯の月の中気)」になる。

定気法とは?

定気法とは、1844年(天保15年/江戸時代後期)の天保暦より使用された暦法であり、太陽が黄道を15度ずつ進むたびに節気を設けた暦法になります。それまでの平気法を改訂した暦法です。

節気間の日数は毎年差異が生じることから、旧暦2033年に9月と10月がなくなってしまうなど大きな問題に直面しています。

「清明」の語源の意味

「清明」の言葉の意味を簡潔に述べると‥‥

『すべての生きとし生けるものが、清らかで生き生きとする』‥ことを表現した言葉。

また、遠回しに「春先」のことを意味しているとも、やっぱり素敵にいえる。

山や川などには草木・花々が咲き乱れ、自然の景色が清らかで美しく、明るく・華やかに見える。

長きに亘る陰毛‥ではなく、陰!!‥の冬期を打ち払うかのような ふぅ 陽の気が満ちると、草木・花々は一斉に積雪の下から芽吹かせ、花を咲かせ始めたことで、自然が清らかで生き生きとする。

‥そんな春の到来を表現した素敵な言葉だと、考えられないだろぅか?

「清明」の言葉の由来

清明の語源

「清明」とは、「清浄明潔(せいじょうめいけつ)」という言葉を略した略語になります。

清浄明潔という言葉を見れば分かりますが、清浄の「清」に、明瞭の「明」と取って、それらを組み合わせたものが「清明」です。

簡単にまとめると『草木清明風光明媚』。

これすなわち『草木やそれを取り巻く自然の眺めが、清らかで明るく美しいこと』の意味合いになる。

二十四節気では白露(はくろ/9月8日頃)と並んでもっとも美しい言葉ともいえるではないか。

清浄明潔とは?

「清浄明潔」とは、『清々しくきれいで明るい』という意味。

清浄明潔は、清浄と明潔という言葉が組み合わさって成立した言葉。

「清浄」とは?

「清浄」とは、清らかで物事に穢れ(けがれ)がなく、にごりのない透明な水が静まりきった様子を示す言葉。

「明潔(めいけつ)」とは?

「明潔(めいけつ)」とは、曇りがかった濁りや淀み(よどみ)がなく、純粋で清らかな心のことを意味する。

以上、これらの言葉を素敵にまとめると、清明とは『すべての生きとし生けるものが清らかで生き生きとしたように見える』などの意味合いになり、これは「春先」のことを表現した言葉とも、やっぱり素敵にいえる。

[/deco_bg]

清明の暦便覧(こよみ便覧)

「万物発して清浄明潔なれば、此芽(このめ)は何の草としれる也」

意味

「万物」とはすべてのものという意味ですが、ここでは主に、野の草木を指します。

「自然界のあらゆる生き物が、清らかで明るく生き々々とするのであれば、この芽吹き始めた草もすぐに生長するので何の草か判断できる」 のような感じの意味になります。

暦便覧とは?

暦便覧とは、正式には「こよみ便覧」と書き、「こよみべんらん」と読みます。

この書物は、1787年(天明7年)に江戸で出版された暦の解説書であり、 太玄斎(たいげんさい)という人物が著した古書物です。

太玄斎というのは名前ではなく「号」であり、本名は「松平頼救(まつだいら よりすけ)」と言います。

松平頼救は常陸宍戸藩の5代目藩主でしたが、隠居して嫡男・頼敬に家督を譲った後、太玄斎を称しています。

清明の季節感・時節

清明の前後は、うららかな桜の時期であり、気象庁からの桜開花宣言が発せられると全国でも桜が見られます。

花曇り

清明の頃の特有の天気模様の1つに花曇り(はなぐもり)があります。

花曇りとは、空に春霞(はるがすみ)がかかり、遠景がハッキリとは見えない様です。花や霞、雲も一体化して景色が鮮明に見えなくなります。

これを「花曇り」と言います。

朧月夜(おぼろづきよ)

朧月夜とは、花曇りが起こった日の夜に見られる特有の月のことです。昼間の霞と同様、モヤ(靄)などで空が曇りがかって、ぼんやりとした朧月夜となります。

ピクニックと山菜採り

清明の頃になると過ごしやすい季節を迎えます。植物たちが生き生きとするように、その植物を見て元気もらった人間たちまで生き生きとします。

この頃、野山へ山菜を採りに行く人の姿が散見されますが、それもそのハズ。大地からの地の気を吸い取って生命力に満ちたこの上ない健康的な美味しい山菜が豊富に採れるからです。

蕗(ふき)のとう、ワラビ、タラの芽、ゼンマイ、ウド、三つ葉、虎杖(いたどり)、土筆(つくし)などの野草を摘み取り、それらを持ち帰って一家団欒でルンルンルン♪バズーカ、バッキュン!!‥‥‥的になっちまぅほどの愉快な気分で食べられる楽しみがえられます。

なお、山菜には灰汁(あく)があるので、食べる前には必ずアク抜きをしてから食べるようにしないと、時に顔をシカめた相手の顔を拝むことになりまする。

清明風

この清明から派生して生まれた語句に「清明風(せいめいふう)」と呼ばれるものがあります。

ちょうど春分が過ぎ、清明の節気に差し掛かる頃、南東から穏やかで清々しい風が吹くことから古来、この風を「清明風」と呼びならわしています。

初夏を告げる清々しい「薫風(くんぷう)」と似ています。

「清明」の期間の七十二候

「七十二候」とは?

二十四節気をさらに72に分割した「七十二候」と呼ばれる暦法もありんす。

七十二候は二十四節気をさらに細分化し、日本の風土に合わせた各季節においての気象や動植物の変化を分かりやすく解説しています。

したがって二十四節気が抽象的表現の暦であるならば、それをもう少し具体的にしたものが七十二候ということになりんす。

七十二候には「初候」「次候」「末候」という3つの期間(候)を設け、それぞれの期間の季節感にマッチした季語が割り当てられています。

例えば、この清明も七十二候に当てはめると3つの期間(候)に分けることができます。ウフ

初候(4月5日~9日頃):玄鳥至(つばめ いたる)

「初候(しょこう)」とは、七十二候においての節気を概ね5日で分けたうちの最初の期間を指します。

「玄鳥至」は、「つばめ いたる」読み、これは日本が冬の間、暖かな南の国(東南アジアなど)で過ごしていたつばめが、また渡ってくる頃、という意味になります。

「玄鳥」は「げんちょう」、「至」は「きたる」と読む場合もあります。

「玄」は「黒」を意味するので、玄鳥(げんちょう)は黒い鳥という意味の、つばめの別称です。

つばめは、気温ではなく、日照時間の長短を基準にして場所を移動するので、毎年、渡ってくる時期があまりずれないと言われています。

日本人とって主食とも成り得る「米」、すなわち「稲」に付着した害虫を食べてくれるツバメは昔から重宝されてきました。人家の軒下にツバメが巣を作っても巣を壊さないのは昔からの風習であり、一種の文化だといえます。

中国では、『桐始華(きり はじめて はなさく) 』と読まれ、これは『桐の花が咲き始める』の意味合いをもちます。

逆に「玄鳥去(つばめさる)」もありゅ?

なお、新暦9月の二十四節気「白露(はくろ)」の時期には、七十二候の「玄鳥去(つばめさる)」があります。

日本で巣作り・子育てをしたツバメたちが、秋になってまた南国へと旅立つ時期です。

日本では、ツバメは「常世の国(死後の世界)から渡ってくる鳥」と考えられ、長寿や富、または愛を運んで来る、神の使いだとされていました。

また、ツバメが巣を作った家は栄えるという俗信もあり、人々はツバメの飛来を歓迎してきました。

日本のみならず、中国を始めとするアジア各国、そして、ヨーロッパでも、数々の伝承・説話が残る、縁起物として人気の高い鳥です。

かぐや姫がリクエストした「燕の子安貝」とは?

『竹取物語』の主人公であるかぐや姫は、5人の男性から求婚されます。

しかし、結婚の意思などみじんもないかぐや姫は、その申し出を断るために、それぞれに本当は実在しない「宝」を取ってくるように伝えます。

その1つが、「燕の子安貝」というものです。

子安貝というのは、タカラガイのことで、確かに卵のような形をしていますが、もちろん、つばめが生むわけではありませんので、かぐや姫の要望は、無理難題です。

タカラガイは安産のお守りとして昔から親しまれており、それが「子安貝」の名前の由来となっています。

なお、「燕の子安貝」はでたらめですが、現実にツバメは、雛のために貝殻を運び帰ることがあるようです。

これは、雛がカルシウムを補えるようにするため、または、虫などの消化を促す「胃石」にするためと考えられています。

関連記事:![]()

次候(4月10日~14日頃):鴻雁北(こうがん かえる)

「次候(じこう)」とは、七十二候においての節気を概ね5日で分けたうちの第2の期間を指します。

「鴻雁北」は、「こうがん かえる」と読み、これは日本で越冬した雁たちが、北の国(シベリア)へ帰っていく頃という意味です。

「北」と書いて、「かえる」と読みます。

雁(がん)は鴨の仲間で、おおよそ、かもよりも大きく、白鳥よりも小さい水鳥の総称となっています。

鴻雁とは、がんの総称として用いられる言葉ですが、鴻だけですと「ひしくい」など、特定の種類のがんを指す場合もあります。

寒さに強い鳥ですが、シベリアの水辺が雪と氷で覆いつくされてしまう季節には、南にある日本へと渡ってきます。

逆に日本が冬になると、夏場となっているシベリアで過ごします。

このように、つばめと入れ替わる形で日本にやってきて、つばめが来る頃に帰っていく雁もまた、日本人にとっては季節の移ろいの象徴でした。

新暦10月上旬の「寒露(かんろ)」の時期(秋)には、七十二候の「鴻雁来(こうがんきたる)」があります。

なお、雁は現在では「がん」と読むのが一般的ですが、古くは「かり」と呼んでいました。両方、同じ鳥を指します。

中国では、『田鼠化為鴽(でんそ けして うずらと なる)』と読まれ、これは『田鼠が鴽になる』の意味合いをもちます。

関連記事:![]()

末候(4月15日~19日頃):虹始見(にじ はじめて あらわる)

「末候(まっこう)」とは、七十二候においての節気を概ね5日で分けたうちの第3の期間を指します。

「虹始見」は、「にじ はじめて あらわる」と読み、これは「雨の後に虹が出始める季節」という意味で、日本と中国で共通した名称となっています。

冬の間、乾燥していた大気が潤うようになり、春の到来を告げる自然現象の一つです。

虹の季節なんて意識したことがない!という方もいるかもしれませんが、実は、出やすい季節と、出にくい季節があります。

虹が出るには、いくつかの条件がありますが、大きく分けると、「天気の変化(雨→晴れ)」と、「日差し」がポイントです。

まず天気の変化についてですが、虹が出るには湿度の高さが重要ですので、晴れる前に「雨」である必要があります。

冬に乾燥する地域では、まず、雨が降りませんし、雪国では降ったとしても雨ではなく雪なので、やはり虹は出ません。

また、雨のち晴れとなったとしても、日差しが弱ければ、虹は出にくくなります。

春が深まると、冬に比べて日差しが強くなるため、まさしく「虹始見」の頃から、虹が出やすくなるのです。

なお、新暦11月の「小雪(しょうせつ)」の時期には、七十二候の「虹蔵不見(にじかくれてみえず)」があります。

冬に入るこの頃から、虹が見えなくなってくるのです。

虹を見ると幸せになれる、あるいは、願いが叶うなどとも言われ、幸運の兆しという考えは、現在まで伝わっています。

清明の頃、雨の後に青空が見えたら、ぜひ、空を見上げてみてください。

「虹」という文字に「虫」が含まれる理由

大空にかかる橋のような「虹」と「虫」との間には、何の関係もなさそうに見えます。

しかし、「虹」の字に「虫」が含まれるのには、もちろん、理由があります。

一説には、「虹」の字は、「大蛇が天に昇り龍になる」という古代中国の伝説にちなんでいると言われています。

「蛇」の虫偏と、貫く(=天地を繋ぐ)と言う意味の「工」を組み合わせたのが「虹」です。

虹は、大蛇が天と地を貫くように空へ昇り、龍になる時に出るものと言われていたのです。

これは、「虹は大蛇(大蛇が化けた龍)が作り出すもの」だという考え方によるものですが、他にも、「虹は、空に住む大蛇または龍だと考えられていた」ため、虫偏が付くのだとう説もあります。

「虫」という字は、もともと、蛇をかたどった象形文字でした。

そのため、「虫」は、古くは、蛇を始めとする爬虫類を意味しました。

「エ」はアーチ状のものを指し、虹を「空に住む龍(大蛇)」と見ていた考え方が反映された感じだとも言われています。

関連記事:![]()

【豆知識その1】海外(中国)の清明は「清明節」と呼ばれる!

中国における清明は、「清明節」と呼ばれる行事が行われる祝日になります。

中国では、「掃墓節(そうぼせつ)」と言って、日本で言うところのお盆やお彼岸のように、この日には家族・親戚が揃ってお墓参りをし、お墓の手入れをして、御馳走をお供えします。

そして、お供えした御馳走を家族で分け合い、お墓の前で宴会をするのも一般的です。

また、寒い冬が明けて過ごしやすい気候の春が到来し、郊外へピクニックへ出かけたりするなど意味合いから「踏青節(とうせいせつ)」とも呼ばれます。

【豆知識その2】沖縄の清明は「清明祭」と呼ばれる!

一方、沖縄では、「清明祭(シーミー)」と呼ばれ、前述の清明祭が18世紀中期に中国から伝わったものと言われています。

基本的には清明の期間中に行われ、親戚が集まって、午前中にお墓周りの掃除をし、お昼には重箱に詰めた御馳走を持ってお墓参りと宴会をします。

重箱に詰めた御馳走は、自分たちの昼食であると同時にお供え物でもあるので、重箱を持ったまま、自分の家のお墓と、その他の親戚のお墓を巡る方もいます。

沖縄の三大行事の1つとも言われる大変重要な行事で、沖縄のお墓の前には、この清明祭を行うためのスペースが設けてあるほどです。

【清明】期間中の時候の挨拶

関連記事:![]() 【清明】期間中の時候の挨拶

【清明】期間中の時候の挨拶

【清明】期間中の行事と風習 一覧

関連記事:![]() 【清明】期間中の行事と風習 一覧

【清明】期間中の行事と風習 一覧