処暑の前の節気となる「立秋」は、「秋が立つ」と書いて立秋です。

しかしながら立秋とは名ばかりで実際はまだまだ残暑が厳しく、汗ばむ陽気が続く頃です。

ただ、処暑の時期になると台風の襲来が多くなり、荒天も多いことから、いよいよ夏から次の節気となる秋へと移り変わる様子を感じる頃でもありんす。

以下では、「処暑」の読み方や意味・由来をご紹介しています。

目次

処暑の2023年・2024年・2025年の日はいつ?

- 2024の処暑の日は8月22日(木)!

| 年 | 正確な時間 (UT基準) | 日本の処暑に日にち | 中国の処暑の日にち |

| 2023年 | 8月23日 09:01 | 8月23日 | 8月23日 |

| 2024年 | 8月22日 14:55 | 8月22日 | 8月22日 |

| 2025年 | 8月22日 20:34 | 8月23日 | 8月23日 |

| 2026年 | 8月23日 02:18 | 8月23日 | 8月23日 |

※参照先:「ウィキペディア」

処暑の読み方

「処暑」は「しょしょ」と読みます。

二十四節気は中国由来の言葉なので、すべて音読み+音読みの熟語となっています。

処暑とは?

処暑とは、二十四節気・七十二候の「立春」から始まる春の節気の14節(14番目)のことを指します。

また、二十四節気を二分した各12節気のうちの「正節(せいせつ)」を除いた「中気(ちゅうき)」に属します。

処暑の前の節気は「立秋(りっしゅう/8月8日頃)」で、立秋から数えて15日目くらいとなる8月23日頃が処暑です。

立秋の後の節気は「白露(はくろ/9月8日頃)」になります。

ところで・・「二十四節気」とは?

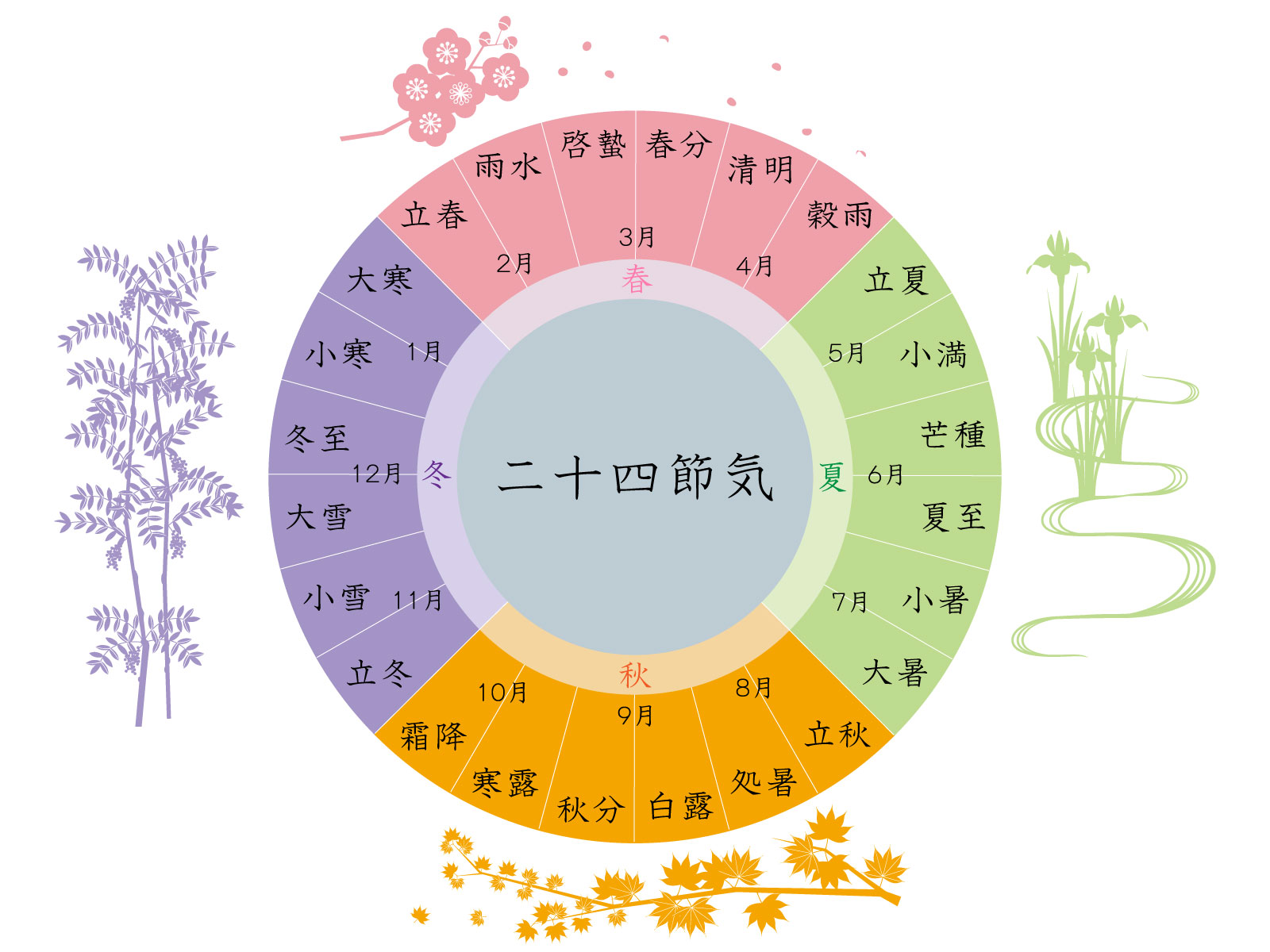

二十四節気とは、1年を24つ分けて、それらを1つ々々を「節気」と定めて。その節気に季節を司る言葉を付したものが二十四節気です。

1年を夏至と冬至の2つに分け、さらに春分と秋分の2つに分けて4等分とします。(二至二分)

- 365日÷4=91.25日

二十四節気はこの二至二分を基軸としています。

そして、それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬を入れて8等分したのが、約45日間ずつの「八節」です。

- 365÷8=45.625日

さらに、八節を約15日ずつに3等分したものが二十四節気です。現行の二十四節気は、立春、立夏、立秋、立冬が各季節(四季)の先頭に来るように配置しています。

二十四節気は、中国から日本に伝来した生粋の中国文化ですが、中国と日本の時節(いわゆる季節感。動物・植物・気象など)が異なるため、日本では江戸の改暦(1842年/天保改暦)を経て、明治の改暦を経ながら日本の季節感いわゆる物候(ぶっこう)に沿わせるように改訂されています。

節気は各月に2つ存在し、毎月、「節」と「中」の節気が交互に来るようになっています。

「節」は「正節(せいせつ)」とも言い、「節気」とも呼ばれます。各月の前半に配置されるのが、この節です。

「中」は「中気(ちゅうき)」とも言い、略称で「中」とも呼ばれます。

現行の二十四節気は中国の太陰暦(月を参照した暦)を補完する目的で、逆の発想で太陽を参照して作暦されていますので、現在の太陽暦(グレゴリオ暦)に至っても、極度に形態を変えることなくそのまま使用され続けています。

- 関連記事:

二十四節気 一覧表

二十四節気 一覧表 - 関連記事:

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

処暑の節気(期間)はいつからいつまで?

処暑の前の節気は「立秋(りっしゅう)」で8月8日頃〜8月22日頃までです。したがって処暑は、新暦(現在の太陽暦)で言えば8月23日頃を指します。

もしくは8月23日頃から始まる節気(期間)を指します。処暑の場合はその次の節気である「白露(はくろ)」の前日までとなる「8月23日〜9月7日頃までです。年によっては1日前後します。

処暑とは「特定の日」を指すのではない!

二十四節気は半月単位で節気が区切られています。したがって厳密に言えば「処暑の節に入る日」を意味します。

半月とは約15日になりますので、このどこかで処暑の節気で解説されているような季節感を感じて、本格的に処暑の節気に入ったことを意味します。

もちろん、世間一般では特定の日が節気の境目として、特定の日のみが言葉で交わされる感は否めません。しかし、それが世間通念上まかり通っているのも事実であることから、完全な間違いとは言い難いものがありんす。

ただ、これは本来、正式ではないということを理解しておきたいところです。

処暑は旧暦ではいつ?

処暑を旧暦で表記すると、7月最初の節気「七月節(申の月の正節)」の次の節気となる「七月節(申の月の中気)」であり、具体的には7月中頃。

「処暑」の次の節気である「白露(はくろ)」が「八月節(酉の月の正節)」になります。

処暑の前の節気は、「立秋(りっしゅう)」で7月最初の節気となる「七月節(申の月の正節)」になりんす。

現行の定気法では太陽が黄経約150度の点を通過したあたりになります。

定気法とは?

定気法とは、1844年(天保15年/江戸時代後期)の天保暦より使用された暦法であり、太陽が黄道を15度ずつ進むたびに節気を設けた暦法になります。それまでの平気法を改訂した暦法です。

節気間の日数は毎年差異が生じることから、旧暦2033年に9月と10月がなくなってしまうなど大きな問題に直面しています。

「処暑」の言葉の意味や由来とは?

🐣「処」の意味

「処」とは、『一定のところにとどまる』『住んでいる』『地位についている』‥‥などを意味する。(旧字では「處」と書く)

🐣「暑」の意味

「暑」とは、『夏の季節』『あつい』『あつさ』『日照により気温が高い』‥‥などを意味する。

然るに「処」と「暑」をまとめると、「夏の暑さが一定のところにとどまる」と素敵に解される。

これは太陽が夏の至点たる「夏至(げし)」を通過するも、まだまだ衰えを見せない大地に浴びせ続けられる太陽熱の暑さと、その太陽熱を吸収した大地の地熱とが成す、夏特有の猛暑が未だ継続していることを意味する。

ただ、「夏の暑さが一定のところにとどまる」ことを意味する言葉なので、言い換えるとこれ以上は暑くはならず時間が流れるつれ日照時間は短くなり、大地の地熱も下がっていく‥、すなわち気温や気候気象が冬の至点である冬至(とうじ)へ向かっていることを実感させる時節であると解される。

つまり、一言で分かりやすく述べると「夏の終わり」と「秋の到来を予見させる頃」と解することもできる。

処暑は暦上では「秋」!

「処暑」の一つ前の二十四節気は「立秋」なので、暦の上では「秋」を意味する。

処暑や一つ前の立秋の頃、天気予報でよくニュースキャスターが「暦上ではもう秋ですが‥」などという言葉が聞けるのも、この時節特有の風物詩と素敵にいえる。

大字典での「処暑」の意味の解釈

また、大字典(講談社)に拠れば次のようにも解説されています。

「人が歩み几(キ・おしまずき;脇息)のある場所に行きて止まり、几によりかかり息む義。」

として、

「暑さが処(や)む(=止(や)む・止(と)まる)」、あるいは、

「暑さが処(やす)む(=息(やす)む・止まり息(いこ)う)」の意味となる。

宝運歴での処暑の意味の解釈

神霊館発行の宝運歴によれば以下のような記述もみえます。

老陽(ろうよう)とは?

陽の気が最も極に達することを意味する。周易(しゅうえき)では九の数をいう。(周易=古代中国の周の時代に作成された卜術の一つ。)

秋陰(しゅういん)とは?

秋の曇り空。 「陰」は「曇る」を意味する。

暦便覧での処暑の意味の解釈

『陽気とどまりて、初めて退きやまんとすれば也』

『陽気とどまりて、初めて退きやまんとすれば也』の意味合いは「ようやく夏の陽気(日射し)が衰え、初めて熱気が退くのを感じた頃」などの意味合いになる。

秋に近づくにつれ日照時間も徐々に減少し行き、地熱の温度が下がりはじめます。この状況になると朝夕になれば肌寒さを感じ、いよいよ本格的な秋の到来を予見する。

暦便覧とは?

暦便覧とは、正式には「こよみ便覧」と書き、「こよみべんらん」と読みます。

この書物は、1787年(天明7年)に江戸で出版された暦の解説書であり、 太玄斎(たいげんさい)という人物が著した古書物です。

太玄斎というのは名前ではなく「号」であり、本名は「松平頼救(まつだいら よりすけ)」と言います。

松平頼救は常陸宍戸藩の5代目藩主でしたが、隠居して嫡男・頼敬に家督を譲った後、太玄斎を称しています。

処暑の季節感・時節

処暑の季節感や時期を示す最適な言葉としては、七十二候の「綿柎開(わたのはなしべひらく)」で述べられているように、綿を包み込む萼(がく)が開き始め、綿毛の収穫時期を迎えます。

また、同じ七十二候の「天地始粛(てんちはじめてさむし)」でも解説されている通り、暑気が去って暑さはようやく収まり、天地は清く爽やかで過ごしやすい季節の到来を告げます。

「粛」は「静まり返っているさま」を意味し、すなわち「暑さがおさまり始める頃」と解されます。

そして、秋と言えば1年の内でもっとも人々の顔に笑顔がこぼれる頃です。

現代での秋と言えば「読書の秋」や「食欲の秋」などと呼ばれるように、気温が落ち着き、何かと過ごしやすい日々が続くことを遠回しに表していますが、一昔前の秋と言えば「収穫の秋」です。

秋なれば夏に植えた稲が実り、いよいよ収穫の時期を迎えます。この様相はまさに七十二候の「禾乃登(こくものすなわちみのる)」で解説されているように、「稲が実り穂を垂らす頃」です。

処暑の七十二候

「七十二候」とは?

二十四節気をさらに72に分割した「七十二候」と呼ばれる暦法もありんす。

七十二候は二十四節気をさらに細分化し、日本の風土に合わせた各季節においての気象や動植物の変化を分かりやすく解説しています。

したがって二十四節気が抽象的表現の暦であるならば、それをもう少し具体的にしたものが七十二候ということになりんす。

七十二候には「初候」「次候」「末候」という3つの期間(候)を設け、それぞれの期間の季節感にマッチした季語が割り当てられています。

例えば、この処暑も七十二候に当てはめると3つの期間(候)に分けることができます。ウフ

初候(8月22日〜27日頃):綿柎開(わたのはなしべひらく)

![]() 意味:綿を包む萼(がく)が開く頃

意味:綿を包む萼(がく)が開く頃

綿柎開とは?

綿花はまず茎に蕾(つぼみ)を付け、この蕾が晩夏から初秋の頃になると開花して花弁を付けます。やがて花弁を落とすのですが、その後約40日~60日くらい経つと今度は蒴果(さくか)と呼ばれる萼(がく)が開裂して綿毛が飛び出てきます。

その様子はまるでフライパンの上で熱せられたコーンが次々とポップコーンとなって弾け飛ぶように次々と綿毛が飛び出してくるのですが、この状態になれば、いよいよ綿(わた)の摘み取りが開始されます。

こうして収穫された綿毛は、普段、私たちがお世話になっているタオルやハンカチ、おパンツなどの下着類を代表例として、お布団や座布団の中身、化粧水を付けてのホっぺたパタパタするヤツ、…etc などに使用されている私たちが日常生活を営む上で必需品となるものです。

次候(8月28日〜9月1日頃):天地始粛(てんちはじめてさむし)

![]() 意味:ようやく暑さが鎮まる頃

意味:ようやく暑さが鎮まる頃

天地始粛とは?

上述したように、天地始粛とは、天(日射し)や地(地熱)の暑さが静まり始める頃合いを意味するものであり、「粛」は「静まり返っているさま」を意味します。

夏至の頃から蓄えられてきた地熱も太陽の日照時間の減少と共に徐々に温度が下がり始め、それと並行して、昼と夜の長さが段々と等しくなってきます。

この状態になると、暑気は去って蒸し暑さは消え失せ、汗をかかなくなり、過ごしやすい日々が到来します。過ごしやすくなるとそれだけで景色の見え方にも変化が訪れます。

同じ景色でも真夏日に見た陽炎でボヤかされた景色とは打って変わり、清く爽やかですべてが鮮明に見えてきます。これこそ秋の到来を告げるサインです。

末候(9月2日〜6日頃):禾乃登(こくものすなわちみのる)

![]() 意味:稲が実り穂を垂らす頃

意味:稲が実り穂を垂らす頃

禾乃登とは?

「禾(のぎ)」とは、「芒(ぼう)」のことを意味し、穀物の穂が垂れた様子を表現した象形文字から由来がきています。

「芒」は「芒(のぎ)」とも読むことができ、これは米や麦などのイネ科の小穂の先端にある刺々しい針状の突起のことです。

また、稲穂の「穂」は「禾に恵」と書きますが、解すると「穀物の恵み」となります。穀物(特に米)を主食とする私たち日本人にとって米の恵みとは、何にも代えがたい恵みとも言えます。

なお、「登」は、「実る」の意味合いがあります。

【「処暑」】はいつから?意味・由来(起源)を…ヘィ、知る?|二十四節気

【処暑】期間中の旬の食べ物(行事食)一覧

【処暑】期間中の時候の挨拶 一覧

関連記事:![]() 【処暑】期間中の時候の挨拶 一覧

【処暑】期間中の時候の挨拶 一覧

【処暑】期間中の行事(イベント)と風習 一覧

【処暑】期間中の季節の花 一覧

関連記事:![]() 【処暑】期間中の季節の花 一覧

【処暑】期間中の季節の花 一覧

【処暑】期間中の季語 一覧

関連記事:![]() 【処暑】期間中の代表的な季語 一覧

【処暑】期間中の代表的な季語 一覧