梅雨が明け、暑さが日増しに強まる最中、いよいよ夏一番の暑さを記録する時期がやってきます。

ガリガリ君を4本一気食いド頭ズキぃ〜ン!の季節の到来です。そぅ、このガリガリ君ド頭ズキぃ〜ン!の季節こそが大暑です。

以下では、この「大暑」の読み方や意味・由来と、併せて小暑の旬な食べ物(行事食)や行事・風習をご紹介しています。

目次

大暑の2023年・2024年・2025年の日はいつ?

- 2024年の日本の大暑の日は7月22日(月)!

| 年 | 正確な時間 (UT基準) | 日本の大暑に日にち | 中国の大暑の日にち |

| 2023年 | 7月23日01:50 | 7月23日 | 7月23日 |

| 2024年 | 7月22日07:44 | 7月22日 | 7月22日 |

| 2025年 | 7月22日13:29 | 7月22日 | 7月22日 |

| 2026年 | 7月22日19:12 | 7月23日 | 7月23日 |

| 2027年 | 7月23日01:04 | 7月23日 | 7月23日 |

※参照先:「ウィキペディア」

大暑の読み方

「大暑」は「たいしょ」と読みます。

二十四節気は中国由来の言葉なので、すべて音読み+音読みの熟語となっています。

大暑とは?

大暑とは、二十四節気・七十二候の「立春」から始まる春の節気の12節(12番目)のことを指します。

また、二十四節気を二分した各12節気のうちの「正節(せいせつ)」を除いた「中気(ちゅうき)」に属します。

大暑の前の節気は「小暑(しょうしょ/7月7日頃)」で、小暑から数えて15日目くらいとなる7月23日頃が大暑です。

大暑の後の節気は「立秋(りっしゅう/8月8日頃)」になります。

大暑は夏の最後の節気なのでありんすよ。

ところで・・「二十四節気」とは?

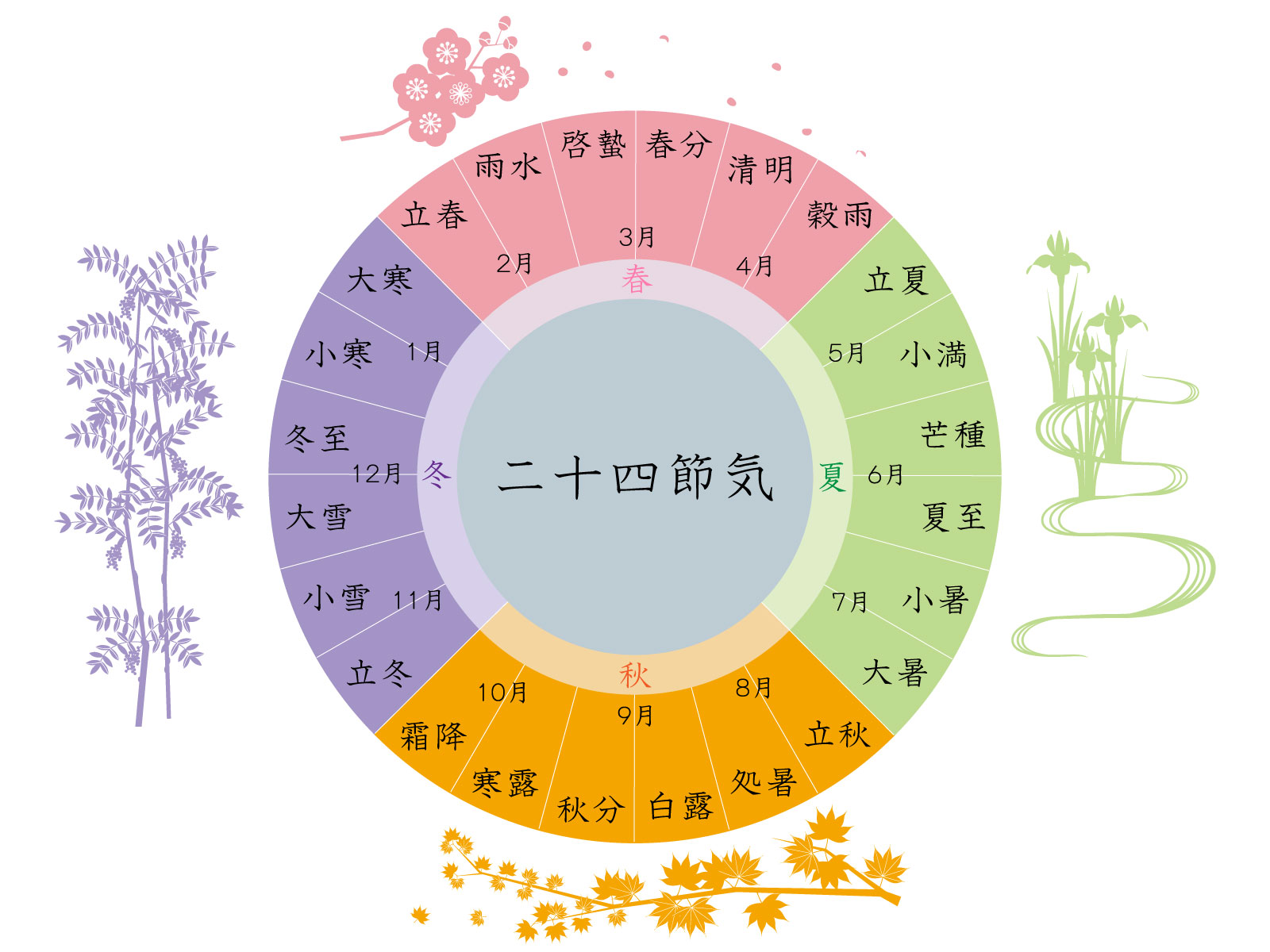

二十四節気とは、1年を24つ分けて、それらを1つ々々を「節気」と定めて。その節気に季節を司る言葉を付したものが二十四節気です。

1年を夏至と冬至の2つに分け、さらに春分と秋分の2つに分けて4等分とします。(二至二分)

- 365日÷4=91.25日

二十四節気はこの二至二分を基軸としています。

そして、それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬を入れて8等分したのが、約45日間ずつの「八節」です。

- 365÷8=45.625日

さらに、八節を約15日ずつに3等分したものが二十四節気です。現行の二十四節気は、立春、立夏、立秋、立冬が各季節(四季)の先頭に来るように配置しています。

二十四節気は、中国から日本に伝来した生粋の中国文化ですが、中国と日本の時節(いわゆる季節感。動物・植物・気象など)が異なるため、日本では江戸の改暦(1842年/天保改暦)を経て、明治の改暦を経ながら日本の季節感いわゆる物候(ぶっこう)に沿わせるように改訂されています。

節気は各月に2つ存在し、毎月、「節」と「中」の節気が交互に来るようになっています。

「節」は「正節(せいせつ)」とも言い、「節気」とも呼ばれます。各月の前半に配置されるのが、この節です。

「中」は「中気(ちゅうき)」とも言い、略称で「中」とも呼ばれます。

現行の二十四節気は中国の太陰暦(月を参照した暦)を補完する目的で、逆の発想で太陽を参照して作暦されていますので、現在の太陽暦(グレゴリオ暦)に至っても、極度に形態を変えることなくそのまま使用され続けています。

- 関連記事:

二十四節気 一覧表

二十四節気 一覧表 - 関連記事:

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

大暑の節気(期間)はいつからいつまで?

大暑の前の節気は「小暑(しょうしょ)」で7月7日頃〜7月22日頃までです。したがって大暑は、新暦(現在の太陽暦)で言えば7月23日頃を指します。

もしくは7月23日頃から始まる節気(期間)を指します。大暑の場合はその次の節気である「立秋(りっしゅう)」の前日までとなる「7月23日〜8月7日頃までです。年によっては1日前後します。

大暑とは「特定の日」を指すのではない!

二十四節気は半月単位で節気が区切られています。したがって厳密に言えば「大暑の節に入る日」を意味します。

半月とは約15日になりますので、このどこかで大暑の節気で解説されているような季節感を感じて、本格的に大暑の節気に入ったことを意味します。

もちろん、世間一般では特定の日が節気の境目として、特定の日のみが言葉で交わされる感は否めません。しかし、それが世間通念上まかり通っているのも事実であることから、完全な間違いとは言い難いものがありんす。

ただ、これは本来は正式ではないということを理解しておきたいところです。

大暑は旧暦ではいつ?

大暑を旧暦で表記すると、6月最初の節気「六月節(未月の正節)」の次の節気となる「六月中(未月の中気)」であり、具体的には六月上旬頃になります。

「大暑」の次の節気である「立秋」が「七月節(申月の正節)」となります。

大暑の前の節気は、「小暑(しょうしょ)」で6月最初の節気となる「六月節(未月の正節)」になりんす。

現行の定気法では太陽が黄経約120度の点を通過したあたりになります。

定気法とは?

定気法とは、1844年(天保15年/江戸時代後期)の天保暦より使用された暦法であり、太陽が黄道を15度ずつ進むたびに節気を設けた暦法になります。それまでの平気法を改訂した暦法です。

節気間の日数は毎年差異が生じることから、旧暦2033年に9月と10月がなくなってしまうなど大きな問題に直面しています。

「大暑」の言葉の意味

ザっくりと一言で意味合いを言うと、「1年内でもっとも暑い頃」となります。

「太陽の光は容赦無く照り続け、地表の温度はさらに増し、厳しい暑さが続く頃」です。

連日、昼間は30度以上、夜でも25度以上の暑さが続き、夜は連日のようにまさに熱帯夜です。

オマケに寝ていると蚊(か)が耳元で「ブぅ〜ン」と小うるさく近寄ってきて、バチンっ!と引っ叩けば自分の顔面を強打して、蚊に刺される前に己のクソな顔面が腫れ上がる始末‥などと何かとウっとうしい季節でもありんす。

また、蝉公が盛んに鳴き始める頃でもあり、蝉公の声と蒸し暑さが相乗効果を発揮して、余計に蒸し々々と、蒸し暑さを肌身に感じる季節でもありんす。

暑さだけではなく台風や夕立が多い時期でもある

大暑と言えば1年内でもっとも暑い日を意味するように思われがちですが、大暑の頃、確かに暑さはMAX!‥なるも、時折、激しい夕立や台風が襲来する時期でもありんす。

時には夕立のような大雨がドシャっと降り注いで大地はさらに潤い、その一方で土砂崩れなどの災害が多発する時節でもありんす。

「大暑」の言葉の由来

大暑の言葉が「1年内でもっとも暑い頃」を表現した言葉なのであれば、厳密には「暑さが大きい」と解される。

これでは意味が通じないが‥‥、

大暑は小暑の引き合いによって生まれた言葉!

大暑が「1年でもっとも暑さが厳しい頃」を示すのであれば、その前の気象の経過を量った適切な言葉としては「これからだんだん暑くなる頃」とする必要がある。

すなわち、これが「小暑(しょうしょ)」にあたり、これら小と大の漢字を用いて、うまく季節感を表現しています。

大暑と小暑の対照的な言葉が「小寒」「大寒」

大暑と小暑は、夏の季節の暑さの度合いを示した言葉であるのに対して、冬にも寒さの度合いを示した言葉がありんす。

その言葉となるのが、「小寒(しょうかん)」と「大寒(だいかん)」です。

小寒が、だんだんと寒さが肌身に染みる頃であるのに対し、大寒は1年でもっとも寒い時期、本格的な真冬の寒さを迎えた頃を意味します。

ところで‥‥

他にも「大・小」を用いた節気が、もう1セットありますが、ご存知ですかぃ?

そう!「小雪」と「大雪」です。‥‥覚えてた?

大暑の頃が熱い理由

大暑の時期はちょうど、夏の高気圧が日本列島の上空に到来し、連日のように強い日差しが降り注ぎます。

一昔前の我が国では夏でも服装に厳しく、現在の「Tシャツ」という文化が、まだ浸透していなかった時代。

「六月無礼」という言葉も生じたほど、陰暦6月、つまり大暑の頃には涼しい格好をしても特別に許される季節とされていた。

夏至の日が1年でもっとも昼が長いのになぜ大暑の方が暑いの?

理屈で考えると夏至は1年のうち、もっとも昼時間の長い時期です。

太陽の照射時間が長ければ長いほどその分、暑さというものは上昇しそうな気もします。

‥‥にも関わらず、大暑の方が暑いとされています。

この理由は地球の地軸が斜めに約23.44度傾いているためです。

しかし、夏時期は遠日点(えんじつてん)といって、地球は太陽からもっとも遠い位置するも、うだるような酷暑が連日のように続く。

実は夏時期の地球を例にとると、北半球が太陽を向いているので暑いのです。

夏至の頃に温められた地熱が、大暑の頃になってようやく伝わってきます。

また、大暑の頃には太陽の南中高度も70度前後あることから、日照時間もまだ長く、地熱と太陽光のダブルパンチ(相乗効果)によって余計に暑さが増しているというワケでなのでありんす。

中国の大暑の時期と日本の大暑の時期はズレている

中国は新暦で言えば7月がもっとも暑い時期ですが、日本において1年内でもっとも暑いとされる時期は気象上、8月です。(本州の例)

これはすなわち、大暑の時期が約1ヶ月ズレていることを意味し、日本の季節感で例えると立秋の頃が本来の大暑となる。

大暑の暦便覧(こよみ便覧)

『暑気いたりつまりたるゆえんなれば也』

「大暑」とは、「大きい暑さ」と書いて「酷暑(ヒドい暑さ)」「厳しい暑さ」「極暑」と言う意味合いになりんす。

大暑は、二十四節気・第12節で集録されている言葉でもあり、「大きい暑さ」と言うだけあって1年で、もっとも暑い時期になります。

以上、『暑気いたりつまりたるゆえんなれば也』の意味とは、「暑気(しょき/夏の暑さや熱気)が四方にまで至るゆえに、この茹るような(うだる)ような暑さが今ここにある」のような意味合いになりんす。

暦便覧とは?

暦便覧とは、正式には「こよみ便覧」と書き、「こよみべんらん」と読みます。

この書物は、1787年(天明7年)に江戸で出版された暦の解説書であり、 太玄斎(たいげんさい)という人物が著した古書物です。

太玄斎というのは名前ではなく「号」であり、本名は「松平頼救(まつだいら よりすけ)」と言います。

松平頼救は常陸宍戸藩の5代目藩主でしたが、隠居して嫡男・頼敬に家督を譲った後、太玄斎を称しています。

大暑の季節感・時節

大暑の季節感や時期を示す最適な言葉としては、「うだるような暑さや熱気」「熱射病」「日射病」「脱水症状」「夏バテ」「土用の丑の日」「アスファルト上にモヤっとした陽炎(かげろう)ができる」「ガリガリ君5本一気」「女の子の薄着姿が暑くも熱い♡」「ギンギンに冷えたビールがうまい!」「バーベキュー」「ビアガーデン」「クソうるせぃ蝉の声」‥などが挙げられます。

連日のように続く、陽炎が立つほどの猛暑、熱射病や日射病、脱水症状、夏バテなどで倒れる人が続出する中、なんとかこの暑さに対抗しようと人々は知恵をふりしぼって、バーベキューや花火大会、虫取り、自由研究、川遊び、海水浴に出かけて楽しく過ごす方法を考えます。

暑さにもだえ苦しむ季節でもありながら、夏休みや暑くも熱いビーチでの一夏の恋♡‥などを始めとした、たくさんの思い出が作れるイベントや行事が催される季節でもありんすよ。こホンっ!

また下記の七十二候でも説かれるように桐の花が実を結び、時折降る夕立などにより、湿気を帯びた土は地熱を放出し、さらに蒸し暑さが増す頃でもありんす。

大暑の七十二候

「七十二候」とは?

二十四節気をさらに72に分割した「七十二候」と呼ばれる暦法もありんす。

七十二候は二十四節気をさらに細分化し、日本の風土に合わせた各季節においての気象や動植物の変化を分かりやすく解説しています。

したがって二十四節気が抽象的表現の暦であるならば、それをもう少し具体的にしたものが七十二候ということになりんす。

七十二候には「初候」「次候」「末候」という3つの期間(候)を設け、それぞれの期間の季節感にマッチした季語が割り当てられています。

例えば、この大暑も七十二候に当てはめると3つの期間(候)に分けることができます。ウフ

初候(7月23日頃~27日頃):桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)

![]() 意味:桐の実が生り(なり)始める頃

意味:桐の実が生り(なり)始める頃

桐始結花とは?

桐は古代中国では神聖な樹木として扱われていました。日本においても同様にタンスや座敷テーブルなどの家具や桐箱などの生活用品として桐材が用いられてきた歴史があり、それを証明するかのように500円玉のモチーフにもなっています。

次候(7月28日頃~8月1日頃):土潤溽暑(つちうるおいてむしあつし)

![]() 意味:土が潤って湿り気を帯び、蒸暑くなる頃

意味:土が潤って湿り気を帯び、蒸暑くなる頃

土潤溽暑とは?

土が潤うと湿り気を帯びて、それが地表へ出てきて草むらを通過すると夏の匂いになります。それを肌身に感じると蒸し風呂に入ったかのように急に蒸し暑く感じます。熟女とは、まさに蒸し‥おっと、溽暑(じゅくしょ)!!とは、まさにその湿気を帯びた蒸し暑い様子を表現した言葉です。

末候(8月2日頃~7日頃):大雨時行(たいうときどきにふる)

![]() 意味:時々、大雨が降る頃

意味:時々、大雨が降る頃

大雨時行とは?

夏時期は太陽の日差しが強い上に連日のように猛暑を記録しますが、時に急な大雨や夕立が多発する時期でもあります。

熱せられた土壌に大雨が降り注ぐと、さらに蒸し々々と蒸し暑くなり、夏の匂いが立ちこめんす。

【大暑】期間中の旬の食べ物(行事食)

関連記事:![]() 【大暑】期間中の旬の食べ物(行事食)

【大暑】期間中の旬の食べ物(行事食)

【大暑】期間中に咲く季節の花 一覧

関連記事:![]() 【大暑】期間中に咲く季節の花 一覧

【大暑】期間中に咲く季節の花 一覧

【大暑】期間(7月下旬〜8月初旬)の時候の挨拶 一覧

【大暑】期間中の行事イベント&風習 一覧

【大暑】で使用される有名な季語一覧

関連記事:![]() 【大暑】大暑で使用される有名な季語一覧

【大暑】大暑で使用される有名な季語一覧