真っ赤なオっハナのぉ〜ティレレレレッてっティ〜‥! …続きなんやった?

んん〜!!由々しき問題じゃ‥

‥と、いうワケで、普段、どん兵衛(並盛/普通サイズ)をススり込むことで満足感に満たされていた日々たちにも、いよいよ別れを告げる時節が到来し、いよいよ本格的に特盛に切り替える季節がやってきやした。

そぅ!積雪を伴う本格的な冬の到来! …どん兵衛の切り替え関係あんのか?

部屋の気温もグッと下がり、朝と夜には白い吐息さえ見えそうな気さえします。

いよいよこの大雪の頃から日本海沿岸地域や東北地方では積雪のニュースをひっきり無しに耳にする頃です。

‥というわけで以下では、麺と鼻水をススり込む季節の幕開け!「大雪」の意味・由来と、併せて大雪の旬な食べ物(行事食)や行事・風習をご紹介しましょう。鼻水まじりの麺、塩カラくて敵なし

並盛派の雪娘だいふく:「どん兵衛の並盛がもぅ食べれないなんて‥。イト太、あなたの好物だったのにねぇ….鬱”」

並盛派の雪娘だいふく:「どん兵衛の並盛がもぅ食べれないなんて‥。イト太、あなたの好物だったのにねぇ….鬱”」

目次

大雪の2023年・2024年・2025年の日はいつ?

- 2024年の大雪の日は12月7日(木)!

| 年 | 正確な時間 (UT基準) | 日本の小雪に日にち | 中国の小雪の日にち |

| 2023年 | 12月7日09:33 | 12月7日 | 12月7日 |

| 2024年 | 12月6日15:17 | 12月7日 | 12月6日 |

| 2025年 | 12月6日21:04 | 12月7日 | 12月7日 |

| 2026年 | 12月7日02:52 | 12月7日 | 12月7日 |

※参照先:「ウィキペディア」

大雪の読み方

「大雪」は「たいせつ」と読みます。

二十四節気は中国由来の言葉なので、すべて音読み+音読みの熟語となっています。

大雪とは?

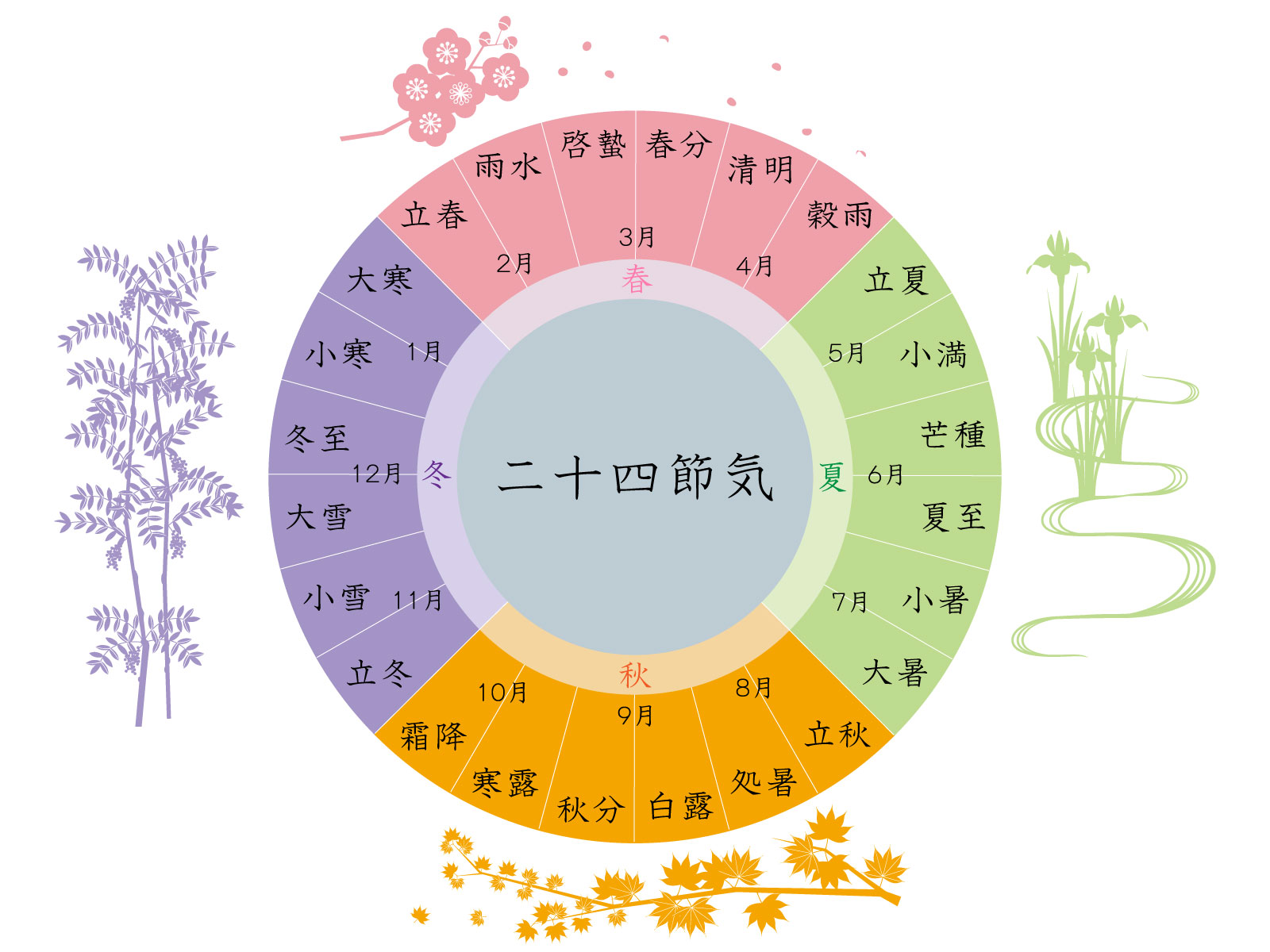

大雪とは、二十四節気・七十二候の「立春」から始まる春の節気の21節(21番目)のことを指します。

また、二十四節気を二分した各12節気のうちの「中気(ちゅうき)」に属します。

大雪の前の節気は「小雪(しょうせつ/11月22日頃)」で、小雪から数えて15日目くらいとなる12月7日頃が大雪です。

大雪の後の節気は「冬至(とうじ/12月22日頃)」になります。

ところで・・「二十四節気」とは?

二十四節気とは、1年を24つ分けて、それらを1つ々々を「節気」と定めて。その節気に季節を司る言葉を付したものが二十四節気です。

1年を夏至と冬至の2つに分け、さらに春分と秋分の2つに分けて4等分とします。(二至二分)

- 365日÷4=91.25日

二十四節気はこの二至二分を基軸としています。

そして、それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬を入れて8等分したのが、約45日間ずつの「八節」です。

- 365÷8=45.625日

さらに、八節を約15日ずつに3等分したものが二十四節気です。現行の二十四節気は、立春、立夏、立秋、立冬が各季節(四季)の先頭に来るように配置しています。

二十四節気は、中国から日本に伝来した生粋の中国文化ですが、中国と日本の時節(いわゆる季節感。動物・植物・気象など)が異なるため、日本では江戸の改暦(1842年/天保改暦)を経て、明治の改暦を経ながら日本の季節感いわゆる物候(ぶっこう)に沿わせるように改訂されています。

節気は各月に2つ存在し、毎月、「節」と「中」の節気が交互に来るようになっています。

「節」は「正節(せいせつ)」とも言い、「節気」とも呼ばれます。各月の前半に配置されるのが、この節です。

「中」は「中気(ちゅうき)」とも言い、略称で「中」とも呼ばれます。

現行の二十四節気は中国の太陰暦(月を参照した暦)を補完する目的で、逆の発想で太陽を参照して作暦されていますので、現在の太陽暦(グレゴリオ暦)に至っても、極度に形態を変えることなくそのまま使用され続けています。

- 関連記事:

二十四節気 一覧表

二十四節気 一覧表 - 関連記事:

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

大雪の節気(期間)はいつからいつまで?

大雪の前の節気は小雪で11月22日頃〜12月6日頃までです。

したがって大雪は、新暦(現在の太陽暦)で言えば12月7日頃を指します。

もしくは12月7日頃から始まる節気(期間)を指します。大雪の場合はその次の節気である「冬至」の前日までとなる「12月7日〜12月21日頃」までです。年によっては1日前後します。

大雪とは「特定の日」を指すのではない!

二十四節気は半月単位で節気が区切られています。したがって厳密に言えば「大雪の節に入る日」を意味します。

半月とは約15日になりますので、このどこかで大雪の節気で解説されているような季節感を感じて、本格的に大雪の節気に入ったことを意味します。

もちろん、世間一般では特定の日が節気の境目として、特定の日のみが言葉で交わされる感は否めません。しかし、それが世間通念上まかり通っているのも事実であることから、完全な間違いとは言い難いものがありんす。

ただ、これは本来、正式ではないということを理解しておきたいところです。

大雪は旧暦ではいつ?

大雪を旧暦で表記すると、11月最初の節気「11月節(子月の正節)」であり、具体的には11月上旬頃になりまする。

大雪の次の節気である「冬至」が「十一月中(子月の中気)」になりまする。

大雪の前の節気は「小雪(しょうせつ)」で10月中旬〜下旬頃の節気となる「十月中(亥月の中気)」になります。

現行の定気法では太陽が黄経約255度の点を通過したあたりになります。

定気法とは?

定気法とは、1844年(天保15年/江戸時代後期)の天保暦より使用された暦法であり、太陽が黄道を15度ずつ進むたびに節気を設けた暦法になります。それまでの平気法を改訂した暦法です。

節気間の日数は毎年差異が生じることから、旧暦2033年に9月と10月がなくなってしまうなど大きな問題に直面しています。

「大雪」の言葉の意味や由来とは?

大雪の意味をサラっと一言でまとめると次のようになりんす。

雨が寒気に凝り固まり雪となるゆえ、大雪が降る季節

大雪の頃になると大陸の高気圧が勢いを増し、南国でも霜が降りる様子が見られたり、中部地方の平野部でも初雪が見られる。

陰の気が積もりに積もり、それが形として現れたもの。まさに「積陰、雪となりて、ここに至りて栗然(りつぜん)として大なり」。

大雪の「大」とは、雪の大きさを示したものではない!

大雪の「大」とは、雪の大きさを示したものでなく、降る回数やその量を示したもの。これは一つま前の節気である小雪(しょうせつ)を引き合いに出した言葉。

大雪とは「山々は雪で覆われ、平野部にも積雪がある頃」と解釈され、小雪は「まだ積もるほどの降雪はない」の略称。

大雪の言葉の由来

小雪とは雪の大きさではなく、「まだ積もるほどの降雪はない」という言葉を表現したものと解説した。

では、なぜ「多雪」と書かないのか?

ちょっとこの謎について迫ってみたい。

小雪と大雪は夏の小暑と大暑と相反する関係?

二十四節気には夏にもこの小雪と大雪と類似した節気がありんすが、どんな節気か覚えていやすかぃ?

‥‥

‥‥はい〜っ!残念無念っ!! ハズレです。トホホ ムカつく

正解は‥小暑と大暑です!

思い出しましたかぃ?

他にも同じ冬の二十四節気に「小寒(しょうかん)」と「大寒(だいかん)」という節気もあります。

同じ疑問がここで浮かびますが、積雪の量や回数を例えて小雪・大雪としているのであれば、なぜ、あえて多雪や少雪としないのか?

ちょっとこの機会にさらに深く掘り下げてみましょうかぃ。

「多・少」ではなく「大・小」が用いられた理由を考察

- 「大」「小」=大きさを示す

- 「多」「少」=量を示す

このことは小暑と大暑でも少し解説しましたが、覚えていますかぃ?

分かりやすい例(類義語)

- 少人数(しょうにんずう)/小人数(こにんずう)

- 多人数(たにんずう)/大人数(おおにんずう)

小人数の意味を調べると「わずかな人数、人数が少ないこと」と解され、大人数は「多くの人、人数が多いこと」と解されます。

これだけでは、なんのこっちゃぃ意味アラレ状態なので、さらにこれを俯瞰しましょう。”アラレ”てなんや

- 大人数&小人数→ 見た目で判断できる

- 多人数&少人数→ 見た目で判断しにくい

以上を大雪と小雪にあてハメると、これは見た目で判断していることが分かります。

つまり、今そこにある雪の状態(積雪量や降雪具合など)を見て節気を作った‥‥のか?

大雪の暦便覧(こよみ便覧)

『雪いよいよ降り重ねる折からなれば也』

意味

『ちょうどこの頃から、いよいよ雪が降り積もる』

暦便覧とは?

暦便覧とは、正式には「こよみ便覧」と書き、「こよみべんらん」と読みます。

この書物は、1787年(天明7年)に江戸で出版された暦の解説書であり、 太玄斎(たいげんさい)という人物が著した古書物です。

太玄斎というのは名前ではなく「号」であり、本名は「松平頼救(まつだいら よりすけ)」と言います。

松平頼救は常陸宍戸藩の5代目藩主でしたが、隠居して嫡男・頼敬に家督を譲った後、太玄斎を称しています。

大雪の季節感・時節

大雪の頃、日本海沿岸地域や東北地方などでは大雪を見る所もあります。

日暮れが一段と早くなり、それと比例するかのうようにこの頃、嘘のように気温がグッと下がります。

熊は地中に穴ボコを掘り、蛙は河岸などの落ち葉の下にもぐって春までの長〜ぃ「冬眠」という名のロングバケーションに入ります。

まさに種々の句で読まれる「寒苦鳥(かんくちょう)」が寒さのあまり毎夜、嘆くように鳴き続けるが如し、極寒の季節の到来とも言えます。

ちなみに寒苦鳥とは実在する鳥ではなく「怠け者」を指す言葉です。(想像上の鳥)

お寺に行って説法で聞いた方もいると思いますが、寒苦鳥のメスは夜があまりにも寒いので毎夜嘆くように鳴き、それをオスがナダめるために昼間に営巣をして寒さを防ぐように説得するのです。ところが、いざ昼間になるとポカポカとした陽光があまりにも心地よく、営巣することなど忘れて怠けるのです。

そしてまた寒い夜がやってきて寒い寒いと嘆くように鳴き散らし、また朝日が昇れば怠ける。この鳥が「怠け者」と言われる所以は、これを永遠と繰り返すからです。

12月は年末月とだけあって何かと忙しい

動物は冬眠に入る一方で人間社会においてのこの時期は「年末」ということで何かと忙しいシーズンに入ります。

12月13日にはいよいよ新年を迎えるための準備期間である「正月事始め」に入ります。12月25日はクリスマス、31日は大晦日(除夜の鐘・初詣)と、12月は後半になればなるほど何かと忙しい時期に入ります。

この冬時期の七十二候は季節感がオカしい

大雪の次節となる冬至の次節には「小寒(しょうかん)」や「大寒(たいかん)」が控えていまするが、現在の季節感を照合して見ると大部分において日本の七十二候は季節感の相違があることに気づきます。

この頃、日本海側では積雪のニュースが聞こえるけれども、太平洋側地域では冬晴れの言葉示すとおり、雪どころの話ではなく、晴天が続き、空っ風が吹いてきます。

この状況を鑑みれば、日本における仲冬あたりの七十二候の順番として、『小寒→大寒を経て→小雪→大雪』としてもなんら違和感なく、スッキリするとさえ思えるほどです。

雪は花?

雪の結晶をご覧になったことはありますかぃ?

雪の結晶をよく見れば花びらのように見えまする。雪の結晶をまだ見たことがない人のためにお見せしておきましょう!

ちょっと下掲↓の画像をご覧くださいな。

このマークはそぅ!スノーブランドで知られる6Pチーズで有名な「雪印(現・メグミルク)」のロゴマークとして有名です。6Pチーズマイウ♪

雪印の発祥は札幌とだけあって雪とは馴染み深いのでしょう。

いかがですか?

こうして見ると雪という花びらが空から落花してきてるようにさえ、思えまする。なんだかロマンチックすぎて、スッカリかりカリと火照っちゃった‥‥♡ ウっふぅぅん♡

実は雪は昔から花にも例えられ、花と合わせた呼び名が付けられ愛でられてきた歴史がありまする。

- 瑞花(ずいか)

- 天花(てんか)

- 銀花(ぎんか)

- 六華(りっか)

- 冠雪(かんむりゆき)

- 垂雪(しずりゆき)

冠雪とは、クリスマスツリーを出すときに雪を表現するために綿を乗せると思いまするが、まさにこの木の上などに乗った雪のことを冠雪と言います。

そしてその木の枝からドサっ!‥と落ちる雪を「垂雪」と呼びます。

このように昔から雪は親しまれてきた一方で、豪雪地域に暮らす人の間では「白魔(はくま)」とも呼ばれ、魔物のごとく恐れられてきた歴史がありんす。

雪の呼び方

上述したように雪を花に例える一方で雪の呼び名もありまする。

- 不香の花(ふきょうのはな):香りのない花という意味(雪の別名とされる)

- 風花(かざはな):冬の晴れた日や風が吹き始める前など、花ビラが舞うようにパラパラと降る雪のこと。

- 小米雪(こごめゆき):粉のようにサラサラとした細かい雪のこと。積もらないのが特徴。

- 去年の雪(こぞのゆき):春になってもまだ解けずに残っている雪。

- 瑞雪(ずいせつ):瑞は「めでたい」の意。雪の多い年は積雪の保温が働いて逆に豊作になると言われる。

- 太平雪(たびらゆき/だんびらゆき:春に降る薄いが大きな雪。

◉雪ができるメカニズム

暖流(だんりゅう)の流れる暖かい日本海上にシベリア大陸からの冷たい北西季節風が吹いて来ると、数多の水分が蒸気になって風に乗る。=水蒸気を包有した空気が増える

![]()

本州の中央を通る高い山脈地帯(日本アルプス)の斜面にその水蒸気を包有した風が衝突して上昇する。

![]()

巨大な雪雲が出来上がる

![]()

上空は気温が低いため、水蒸気と空気中のホコリや塵などが引っ付くと冷やされて固形になる(結晶)が出来上がる=雪が造成される

![]()

そのまわりに水蒸気がさらに引っ付いて肥大化する

![]()

肥大化してくると重量が増し下に落ちる=降雪

日本は世界有数の雪国

知らない方が多いと思いますが、実は日本は世界中でも稀に見る豪雪地帯なのです。北海道・東北地方・日本海側沿岸地域の一部が国土交通省より豪雪地帯に指定されています。

なんでも人里や都市部などの人が暮らす区域で積雪が見られるのは珍しいとのこと。

黄色の雪も降る?

春が近づいてくると中国大陸から飛ばれてくる黄河の砂(黄砂)と雪が混ざり合い、黄色っぽい雪が見られることがありまする。

これは日本だけで見られる珍しい現象ではなく、なんでもフランスでもサハラ砂漠の赤砂が混ざり込んだ赤い降雪が見られるとか。オホ

雪吊り

この頃、日本海沿岸地域の一部の地域では積雪の対策として、「雪吊り」が観られる頃です。

石川県の有名な庭園である兼六園の園内、もしくは身近な所では東京都港区の浜離宮恩賜庭園でも、雪吊りした庭木をお目にかけることができます。兼六園の雪吊り風景は冬の風物詩でもありんすよ。

関連記事:![]() 浜離宮恩賜庭園ってどんな特徴の庭園?

浜離宮恩賜庭園ってどんな特徴の庭園?

大雪の七十二候

「七十二候」とは?

二十四節気をさらに72に分割した「七十二候」と呼ばれる暦法もありんす。

七十二候は二十四節気をさらに細分化し、日本の風土に合わせた各季節においての気象や動植物の変化を分かりやすく解説しています。

したがって二十四節気が抽象的表現の暦であるならば、それをもう少し具体的にしたものが七十二候ということになりんす。

七十二候には「初候」「次候」「末候」という3つの期間(候)を設け、それぞれの期間の季節感にマッチした季語が割り当てられています。

例えば、この大雪も七十二候に当てはめると3つの期間(候)に分けることができます。ウフ

初候(12月7日〜11日頃):閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)

![]() 意味:天の気と地の気が閉塞され真冬になる頃

意味:天の気と地の気が閉塞され真冬になる頃

詳細は下記ページにて。

次候(12月12日〜16日頃):熊蟄穴(くまあなにこもる)

![]() 意味:熊が冬眠のために穴に隠れる頃

意味:熊が冬眠のために穴に隠れる頃

詳細は下記ページにて。

末候(12月17日〜21日頃):鱖魚群(さけのうおむらがる)

![]() 意味:鮭が群がり川を上る頃

意味:鮭が群がり川を上る頃

詳細は下記ページにて。

【大雪】はいつから?意味・由来(起源)を….よぅ!知る?

【大雪】期間中の行事(イベント)と風習 一覧

【大雪】期間中の旬な食べ物(行事食) 一覧

【大雪】期間中の時候の挨拶と季語 一覧

【大雪】期間中の季節の花 一覧

関連記事:![]() 【大雪】期間中の季節の花 一覧

【大雪】期間中の季節の花 一覧