このページでは二十四節気「処暑」の七十二候・初候における「綿柎開」「鷹乃祭鳥」の意味・由来・読み方についてご紹介しています。

目次

綿柎開の読み方

綿柎開は「わたのはなしべひらく」と読みます。

綿柎開とは?

綿柎開とは、二十四節気の「処暑(しょしょ)」をさらに3つの節気に分けた「七十二候」の1節です。

72の節気を持つ七十二候においては「第四十侯(第40番目)」の節気、「初候(しょこう)」にあてられた語句になります。

太陽の黄経は150度を過ぎた地点です。

立秋期間中のその他の七十二候の種類・一覧

初侯:綿柎開

次侯:天地始粛

末侯:禾乃登

綿柎開の意味・由来

日本(略本暦)での解釈

「綿柎開」の意味は、「綿」「柎」「開」とに分解すると分かりやすくなります。

「綿柎開」の意味

「綿」は「わた」と読み、これは植物の「わた」です。

「柎」は「はなしべ」と読み、これは「花の萼(がく)」のことを意味します。

「開」は花弁が開花することを意味します。

以上、これらをまとめると「綿柎開」とは、『綿を包む込む萼が開く頃』という意味合いになりんす。

「綿」の生態

綿はアオイ科ワタ属に属する植物です。開花時期は7月〜9月で、8月下旬〜9月上旬にかけて花弁を落とし、残った萼を開裂させて種子となる綿毛を吐き出します。

綿は多年草ですが、冬に生長が止まるため、一年草として扱われています。

綿が日本へ伝来したのは平安時代!

綿の起源はアメリカ大陸だと云われますが、実際のところ判然としていません。日本へは平安時代に伝来し、日本においても栽培が試みられたようですが、技術不足なども相まって栽培がうまく立ち行かず、当初は中国などから輸入していたようです。

そこから時代が下り、およそ安土桃山時代〜江戸初期頃になると三河で栽培が成功します。これを皮切りに次々と栽培されはじめ、江戸時代中期を迎えると近畿地方を中心に綿の栽培が定着します。

近畿地方では「河内木綿」が有名ですが、残念ながら現在、綿毛はほぼ、海外(アメリカ)からの輸入です。

日本における綿の栽培は江戸時代〜明治中頃に最盛期を迎え、明治時代には世界一の生産量を誇りましたが、当時、日本で生産されていたアジア綿より良質かつ安価な陸地綿が輸入されはじめると、急激に衰退し行き、日本の綿産業は途絶えてしまうのです。

綿花とは?

綿花とは「綿の花」のことではなく、綿の種子の付いた実綿(みわた)のことを指します。開花して40日〜60日経つと成熟した実が開裂(割れて弾け飛ぶ)し、中から白いフワフワ♪とした綿毛が現れます。

一見すると白いフワフワとした風変わりな花が咲いているようにも見えます。

綿のでき方と綿の正体

綿は淡い黄色の花弁を開花させた後、青色の実が成ります。

この青色の実が熟すと弾け飛び、中から綿に包まれた種子が飛び出してきます。これが綿の正体です。

処暑は綿摘みの時期

ちょうどこの処暑の時期を迎える頃は、古来、綿の摘み取りを行う時期でもあります。綿は摩訶不思議な生命体とも言うことができ、白くてフワフワとしています。

古より、人々はこの綿毛ができると、これを摘み取って解し、それを紡いで糸を作ったり、はたまた、その糸で綿織物を作り、出来上がった布帛に綿毛を詰め込んだりしたのです。

中国(宣明暦)での解釈

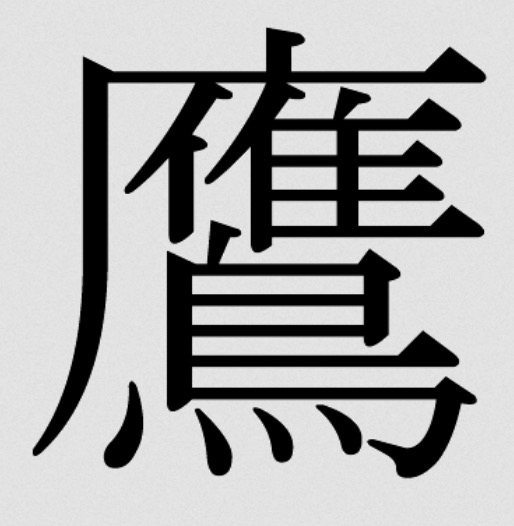

中国における処暑の初候・第四十侯の七十二候は「鷹乃祭鳥」。読み方は「たかすなわちとりをまつる」になります。

鷹乃祭鳥の意味

鷹乃祭鳥の意味は「鷹が捕らえた鳥を神に捧げるように並べて食べる頃」になりんす。

鷹乃祭鳥を分解して意味を紐解く!

鷹は、鳥の鷹です。「乃」とは、「すなわち」などの意味があります。助字です。

「祭」の意味

鷹乃祭鳥の「祭」という文字が用いられていることに疑問が生じますが、「祭」の意味については象形文字の成り立ちのように分解して考えるとその意味合いがよく理解できます。

なにせ二十四節気は紀元前の古代中国で作暦された暦であることから文字という文字がまだ成立しておらず、二十四節気の文字列を見ていると象形文字の由来から言葉が定められた経緯が感じられます。

そこで「祭」の字の成り立ちを考えていくと‥

祭りは左に「月」+「又」としの直下に「示」を組み合わせて「祭」としています。

月は「肉」を意味し、「又」は「手(右手)」、「示」は「神」や「社」を意味します。

これらを解すると「右手で肉(いけにえ)を持って神にお供えする」となります。

これを鷹に当てはめた場合、「鷹が神に捧げるように生贄を並べて食べる」の意味合いになります。

「祭」を用いた節気が他にもある!

二十四節気には、このような「祭」の文字を用いた以下のような節気が他にもありんす。

- 二十四節気(中国宣明暦)「雨水」の初候「獺祭魚」(2月18日〜22日頃)

- 二十四節気(中国宣明暦)「処暑」の初候「鷹乃祭鳥」(8月22日〜27日頃)

獺祭魚は「たつうおをまつる」と読み、意味合いは『獺(カワウソ)が捕らえた魚を並べて食べる』もしくは『カワウソが神に捧げるように生贄を並べて食べる』となりんす。

前漢に成立したとされる戴聖が編纂した「礼記(らいき)の月令の注」にこんな一文が見えます。

『獺〔かわうそ〕まさに食わんとするときは、先づ祭るなり』

カワウソは魚を川から獲って来ると並べる習性があることから、カワウソの生態を人間の祭祀と被せた言葉になります。

ただ、「鷹乃祭鳥」は獺祭魚とは少しニュアンスが異なったものとなりんす。詳しくは下記を参照してくださいな。

鷹の生態

鷹は小暑の七十二候・末候(まっこう)第33番目の節気「鷹乃学習」でも解説される通り、7月に巣立ちをした鷹の雛は若鷹となり、狩りの成功率も上がり、さながら大人の成熟した鷹を彷彿させます。

その様子を見計らってか、ちょうどこの処暑に入る頃(8月下旬)から、親鷹は夫婦で行動をとらなくなり、個々に単独行動をしはじめます。

また、鷹は中秋〜晩秋にかけて穏やかな気候の南洋地域へ渡来するために体力をつけるためか、狩りが旺盛になります。

まさにこの頃の鷹を様子を示した言葉が「捕らえた鳥を神に捧げるように並べて食べる」となり、すなわち「鷹乃祭鳥」ではないでしょうか。

とりあえず体力を蓄えておくために1匹の獲物を仕留めて巣に持ち帰り並べて、またすぐに見つけた1匹の獲物に襲いかかる。

こうして短時間にできるだけ効率よく狩りをしている様子を表した言葉です。

陰陽五行思想における鷹は「陰」!『秋を司る存在』

鷹は陰陽五行思想で表すと「陰」の鳥に属し、これすなわち、秋のことを指します。

陰の気とは、「陰気(いんき)」のことです。陰陽五行説の教学で提唱される言葉であり、意味合いを言葉にすると少々、難しいのですが、「弱る」「衰退」などの消極的な意味合いがあります。

すなわち鷹は衰退と実りの秋を司る存在でもあります。

逆に陽を象徴する鳥は「鳩」!

陰の鷹の対象的な存在として挙げられるのが鳩です。鳩は春を司る存在であり、すなわち陽に属する鳥です。

陰陽五行説から成る古代中国の考え方

古代中国では春を象徴する鳩と秋を象徴する鷹は季節のうつろいの象徴として捉えられ、この二十四節気においても季節のうつろいを象徴する存在として用いられています。

実際に二十四節気は鳥を例に挙げている節気が多く、このような陰陽五行説に則って作暦された一端が垣間見えます。

鷹は陰陽五行説においては「金」の存在!

鷹は陰陽五行説においては「金」の存在でもあります。その金は同様に陰陽五行説において「秋」を意味します。

秋になると次の節気は冬であり、野に咲く草花樹木を枯らします。この様相が鷹の小鳥を狩る姿に反映され、秋の訪れとその先の冬の到来を予見させると云われます。

鷹は金!金は義!つまり義の鳥

鷹は陰陽五行説においては金の属性を持つ鳥に位置付けられていますが、金は陰陽五行説においては「義」の意義を持ちます。

鷹は自らの巣の近くでは狩りをしない習性があり、巣の近くに獲物となる標的がいても目もくれず他の獲物を探します。こうした鷹の習性が「義の鳥」として映ったのかもしれません。

一説には、鷹が狩ってきた獲物を並べる行為は鷹自身の祖先に供物を供える行為だとされる説もあるほどです。

「鷹」の字体に秘められた本当の意味とは?

「鷹」という字体をよく見ると「隹(ふるとり)」が用いられていますが、この「隹」とは現在の「鳥」を意味し、古代では鳥は神の象徴として位置付けられ、「隹」と書かれたようです。

鷹は生態系の王者。太陽を覆うほどの大きな翼を開き、悠々と秋空を舞い飛ぶ鷹の姿は神の如く映り、実際に当時の人々は鷹を神鳥として崇め、人が他界すると霊魂が鳥もしくは鷹になるという俗信まであったようです。

関連記事:![]()

関連記事:![]()

中国の処暑期間の気候

中国は新暦で言えば7月がもっとも暑い時期ですが、日本の1年内でもっとも暑いとされる頃は8月になりますので、約1ヶ月のズレがありんす。

これすなわち、大暑の時期がズレていることを意味し、日本の季節感で例えると立秋の頃が本来の大暑といえます。

したがって中国においての処暑は「ようやく暑さが止まる」に対し、日本では「まだまだ暑い」になりんす。

綿柎開の日にち(期間)

- 太陽暦:8月22日〜27日頃

- 旧暦:七月中(七月の中気)