ちょ〜っと、夜にでも縁側やベランダに出て耳を済ませておくんなせぇ。

虫の鳴き声が少し弱くなってきたのを感じやせんですかぃ?

特に夕方近くにお外へ出ると少しの肌寒さとともに、最近のネタ切れのサブさと共に財布のサブさも相重なり、冬の到来を身に染みて実感する今日この頃‥、ヒュぅ〜‥

‥と、いうワケで、以下では「霜降」の読み方や意味・由来などをご紹介しているわよ♡ ウフぅん

目次

霜降の2023年・2024年・2025年の日はいつ?

- 2024年の霜降の日は10月23日(水)!

| 年 | 正確な時間 (UT基準) | 日本の霜降に日にち | 中国の霜降の日にち |

| 2023年 | 10月24日 16:21 | 10月23日 | 10月24日 |

| 2024年 | 10月22日 22:14 | 10月23日 | 10月23日 |

| 2025年 | 10月23日 03:51 | 10月23日 | 10月23日 |

| 2026年 | 10月23日 09:37 | 10月23日 | 10月23日 |

※参照先:「ウィキペディア」</p

霜降の読み方

「霜降」は「そうこう」と読みます。

二十四節気は中国由来の言葉なので、すべて音読み+音読みの熟語となっています。

霜降とは?

霜降とは、二十四節気・七十二候の「立春」から始まる春の節気の18節(18番目)のことを指します。

また、二十四節気を二分した各12節気のうちの「中気(ちゅうき)」に属します。

霜降の前の節気は「寒露(かんろ/10月8日頃)」で、寒露から数えて15日目くらいとなる10月24日頃が霜降です。

霜降の後の節気は「立冬(りっとう/11月8日頃)」になります。

ところで・・「二十四節気」とは?

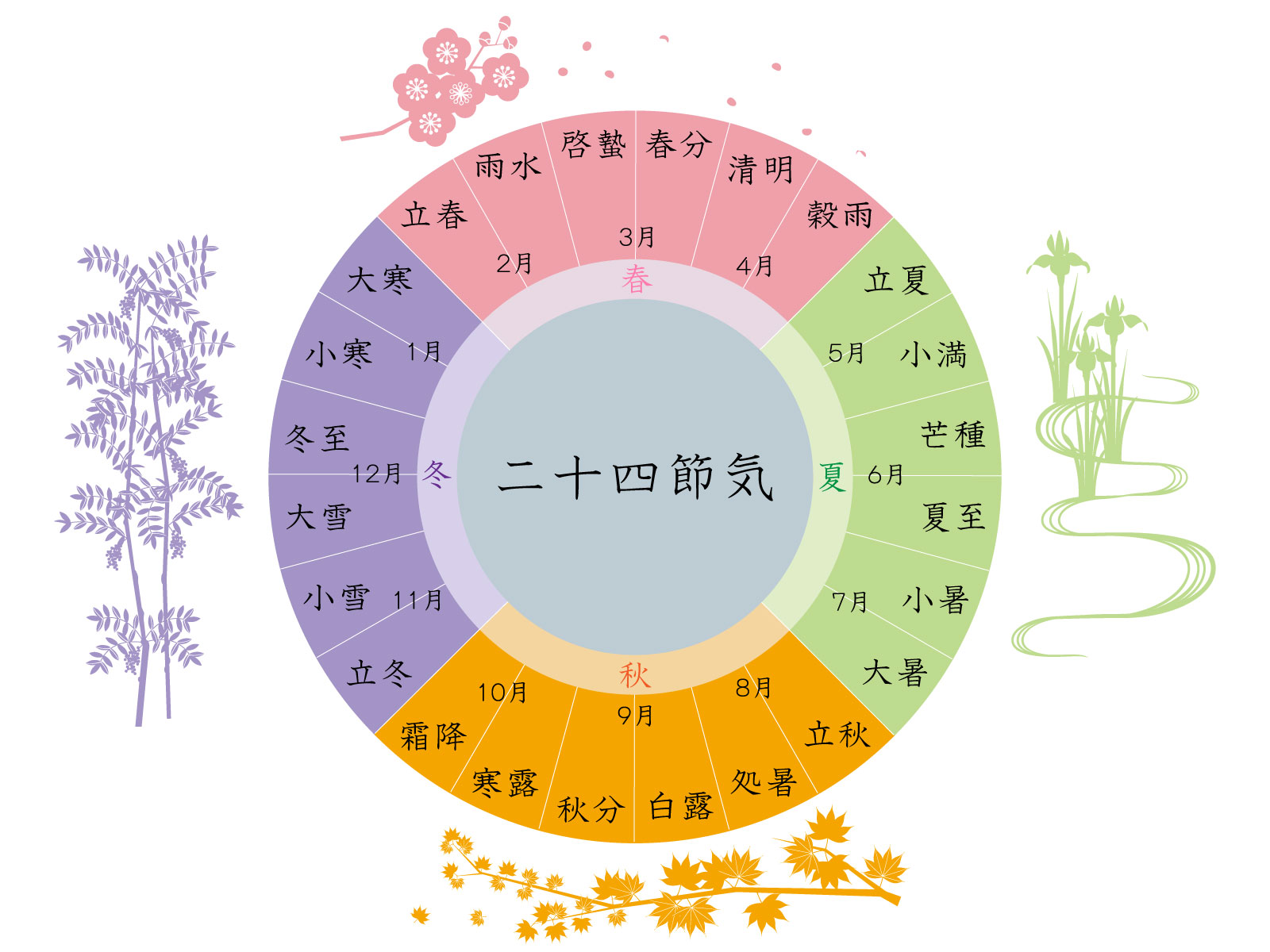

二十四節気とは、1年を24つ分けて、それらを1つ々々を「節気」と定めて。その節気に季節を司る言葉を付したものが二十四節気です。

1年を夏至と冬至の2つに分け、さらに春分と秋分の2つに分けて4等分とします。(二至二分)

- 365日÷4=91.25日

二十四節気はこの二至二分を基軸としています。

そして、それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬を入れて8等分したのが、約45日間ずつの「八節」です。

- 365÷8=45.625日

さらに、八節を約15日ずつに3等分したものが二十四節気です。現行の二十四節気は、立春、立夏、立秋、立冬が各季節(四季)の先頭に来るように配置しています。

二十四節気は、中国から日本に伝来した生粋の中国文化ですが、中国と日本の時節(いわゆる季節感。動物・植物・気象など)が異なるため、日本では江戸の改暦(1842年/天保改暦)を経て、明治の改暦を経ながら日本の季節感いわゆる物候(ぶっこう)に沿わせるように改訂されています。

節気は各月に2つ存在し、毎月、「節」と「中」の節気が交互に来るようになっています。

「節」は「正節(せいせつ)」とも言い、「節気」とも呼ばれます。各月の前半に配置されるのが、この節です。

「中」は「中気(ちゅうき)」とも言い、略称で「中」とも呼ばれます。

現行の二十四節気は中国の太陰暦(月を参照した暦)を補完する目的で、逆の発想で太陽を参照して作暦されていますので、現在の太陽暦(グレゴリオ暦)に至っても、極度に形態を変えることなくそのまま使用され続けています。

- 関連記事:

二十四節気 一覧表

二十四節気 一覧表 - 関連記事:

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

霜降の節気(期間)はいつからいつまで?

霜降の前の節気は「寒露(かんろ)」で10月8日頃〜10月23日頃までです。したがって霜降は、新暦(現在の太陽暦)で言えば10月24日頃を指します。

もしくは10月24日頃から始まる節気(期間)を指します。霜降の場合はその次の節気である「立冬(りっとう)」の前日までとなる「10月24日〜11月7日頃」までです。年によっては1日前後します。

霜降とは「特定の日」を指すのではない!

二十四節気は半月単位で節気が区切られています。したがって厳密に言えば「霜降の節に入る日」を意味します。

半月とは約15日になりますので、このどこかで霜降の節気で解説されているような季節感を感じて、本格的に霜降の節気に入ったことを意味します。

もちろん、世間一般では特定の日が節気の境目として、特定の日のみが言葉で交わされる感は否めません。しかし、それが世間通念上まかり通っているのも事実であることから、完全な間違いとは言い難いものがありんす。

ただ、これは本来、正式ではないということを理解しておきたいところです。

霜降は旧暦ではいつ?

霜降を旧暦で表記すると、9月の2つめの節気「9月中(戌月の中気)」であり、具体的には9月中旬〜下旬頃になりんす。

「霜降」の次の節気である「立冬(りっとう)」が「十月節(亥月の正節)」になりんす。

霜降の前の節気は、「寒露(かんろ)」で9月初旬の節気となる「九月節(戌月の正節)」になります。

現行の定気法では太陽が黄経約210度の点を通過したあたりになります。

定気法とは?

定気法とは、1844年(天保15年/江戸時代後期)の天保暦より使用された暦法であり、太陽が黄道を15度ずつ進むたびに節気を設けた暦法になります。それまでの平気法を改訂した暦法です。

節気間の日数は毎年差異が生じることから、旧暦2033年に9月と10月がなくなってしまうなど大きな問題に直面しています。

「霜降」の言葉の意味

一言で霜降の意味を説明すると素敵に次のようになる。

初霜が見られる頃(初霜が降りる頃)

関東あたりではちょうどこの霜降の頃に初霜が見られると言われていますが、現今の気象条件においては初霜が見られるのはもっと先のことでしょう。

また、江戸時代から明治時代にかけての俳諧資料である「改正月令博物筌(かいせいがつりょうはくぶつせん)」によれば次のような記述もみえます。

「露凝(むす)んで霜となるなり。ゆゑ(え)に霜降いふ』

「露凝(むす)んで霜となるなり」の「凝」とは、「かたまって動かない」などの意味があり、これをまとめると『露がかたまって霜になるなり』と解されます。

「ゆゑ」とは「故」です。したがってこれらをまとめると『露がかたまって霜になるなり。故に霜降と言う』となる。

「霜降」の言葉の由来

どうやら昔の人々は、雨や雪のように「霜は空から降ってくるもの」だと盲信していたらしく、これが言葉の由来になってい‥‥‥申す。あひぃ〜

霜はなぜ「降りる」と言う?「発生する」は間違いなのか?

霜は「発生する」と言わず、古来、霜が「降りる」と言います。

実はこれ、正式な言葉づかいではなく、正しくは「霜が発生する」です。

他に「山装う(山装う/やまよそおう)」と言う言葉もある通り、これは雅な日本特有の言い回し、もしくはその表現技法の一つ。

初霜が見られる時期は地域によって異なる!

歳時記では「霜月」が冬の区分に入っていることからも理解できるように実際に霜が降りるのは11月に入ってからのこと

ただし、日本列島は縦長をしているため北と南で気候気象条件が大きく異なり、必然的に初霜の時期も異なる。

二十四節気が作歴された中国の中原地方は日本の東北地方の同緯度であることから、東北地方では二十四節気で示される通り、11月の初旬頃から初霜が見られることでしょう。

仙台を例に出せば、平均霜降期間は11月6日頃〜翌年4月14日頃までの約5ヶ月にも及びます。

対して東京の場合、12月10日〜2月26日までの約2ヶ月半くらいしかありんせん。

すなわち東京を例に取って二十四節気に当てはめた場合、小雪ぐらいに霜降を配置するのが本来のあり方でしょう。

このように両者の間で3ヶ月もの間が開くというのは、大きな暦のズレに他ならないモノであり、修正したくても安易に出来ないといった歴代の作歴者たちの頭を悩ませていた様子が脳裏によぎりんす。よ、よぎりんす?

しもふり肉は霜降り(しもふり)が由来?!

高級肉を表する代表的な言葉に「霜降り肉」がありんすが、実はこの言葉、この霜降が語源になっていることはあまり知られていません。

霜降り肉の由来は、霜降の時期に降りる霜の様子が白い斑点のように見えたことからきています。

ただ、「霜降(そうこう)」と区別する意味合いでか、「霜降り」と書いて、「しもふり」とも呼ばれています。

ところで霜とは?霜柱との違いとは?

霜とは?

霜とは、0℃以下の冷えた物体の表面に、空気中に包有される水分が付着して固体化する(俗に「昇華」と呼ばれる)現象のことです。

特に移動性高気圧に覆われたような日の夜は気温が地表の温度より高いため、3°C以下になると霜が降りやすくなりんす。

霜は上述したように「降りる」と表現されます。

霜ができやすい条件

- 晴天と弱風をもたらす移動性高気圧に覆われる

- 晴天の日

- 風が弱い日

- 気温が3°C近くまで下がった日

霜ができやすい場所

- 盆地や谷底などは冷気が貯まりやすく霜ができやすい

霜をできにくくする方法

- 放射冷却現象を弱める

- 冷気が滞留することを防ぐ

- 散水する

※放射冷却=暖かいモノをそのまま置いておくと冷めてしまう現象のこと。(例: 炊き立てのごはんorお風呂のお湯)

霜柱とは?

霜柱は地中の水分が凍ることで固体化するので、霜とは少し異なるものです。

霜柱は「立つ」と表現されます。

霜柱が発生するメカニズム

地表面が凍る→ 凍ってない土の中の水分が毛細管現象(もうさいかんげんしょう)によって地表に上がってくる→ 上がってきた水は0度以下の空気によって冷やされて凍り、やがて霜柱ができる→ 地表面で凍った氷を押し上げてさらに長くなる→ これが繰り返される→ 霜柱がどんどんと長くなっていく

霜柱ができにくい条件

- 水はけのよすぎる砂

- 水はけの悪い粘土質

- 晴天続きで土が乾ききっている

霜降の暦便覧(こよみ便覧)

『つゆが陰気に結ばれて、霜となりて降るゆへ也』

意味

『つゆ(露)が陰気(寒気・冷気)と合わさり、凍りついて霜が降りる頃』

霜降の頃になると寒露の頃よりもさらに陰気が増大し、空は曇り、風は冷たく、暗くて寒い。朝夜になると水気は凍りついて霜となり、初冬という名の扉をノックしている状態。

暦便覧とは?

暦便覧とは、正式には「こよみ便覧」と書き、「こよみべんらん」と読みます。

この書物は、1787年(天明7年)に江戸で出版された暦の解説書であり、 太玄斎(たいげんさい)という人物が著した古書物です。

太玄斎というのは名前ではなく「号」であり、本名は「松平頼救(まつだいら よりすけ)」と言います。

松平頼救は常陸宍戸藩の5代目藩主でしたが、隠居して嫡男・頼敬に家督を譲った後、太玄斎を称しています。

霜降の季節感・時節

『霜結んで厳霜白し』。

これは真っ白な霜が目視できるほどのたくさんの霜が降りてくる頃という意味です。

山間部などでは霜がきびしく時に雪化粧のように見える。まさに厳霜白し。北海道地方では初雪が記録される頃でもありんす。

関東地方では初霜が降りる頃合いとされていますが、現今の気象状況を鑑みると、まだまだ先の話でしょう。

上述したように元来、二十四節気そのものが日本の東北地方とほぼ同緯度となる中国中原地方で作歴されたものであることから、同じ季節でも日本の本州地方と比較すると5度から10度ほど気温が低い傾向がありんす。

したがって日本とは気象気候が異なることから、中国の霜降と言えば、晩秋と通り越してすでに初冬とも呼べるのでしょう。

霜降といえば紅葉の時期!

霜降の頃になると日光や高野山など山岳地域では一夏の恋が終わるかのように紅葉も終わってく頃です‥。フぅぅ〜ん♡

紅葉の色づきは山頂から→麓(ふもと)へ。北から南へと伝播していきますが、その様子はまさに「錦繍(きんしゅう)」という言葉が見事にあてはまります。

都会では歩道のイチョウ並木、寺社境内ではカエデや山モミジなどが、恋した君のホッペのように真っ赤に染まり上がる頃です。チュっ♡

霜降の七十二候

「七十二候」とは?

二十四節気をさらに72に分割した「七十二候」と呼ばれる暦法もありんす。

七十二候は二十四節気をさらに細分化し、日本の風土に合わせた各季節においての気象や動植物の変化を分かりやすく解説しています。

したがって二十四節気が抽象的表現の暦であるならば、それをもう少し具体的にしたものが七十二候ということになりんす。

七十二候には「初候」「次候」「末候」という3つの期間(候)を設け、それぞれの期間の季節感にマッチした季語が割り当てられています。

例えば、この霜降も七十二候に当てはめると3つの期間(候)に分けることができます。ウフ

初候(10月23日〜27日頃):霜始降(しもはじめてふる)

![]() 意味:山里に霜が降り始める頃

意味:山里に霜が降り始める頃

霜始降とは?

露が凍りついて霜ができるほど気温が下がり、いよいよ初冬を迎える頃。地中では霜柱ができる頃。

次候(10月28日〜11月1日頃):霎時施(こさめときどきふる)

![]() 意味:小雨がときどき降る頃

意味:小雨がときどき降る頃

霎時施とは?

「霎」とは、あまり見慣れない漢字だけれども「しぐれ」「こさめ」と読まれることがある。これは情景を心象として捉えた言葉であり、小雨がシャンシャンと降り注ぐ雨音やその周囲の様子を表現した風雅な言葉。

末候(11月2日〜6日頃):楓蔦黄(もみじつたきばむ)

![]() 意味:楓や蔦(つた)が紅葉を迎え黄葉を付ける頃

意味:楓や蔦(つた)が紅葉を迎え黄葉を付ける頃

楓蔦黄とは?

楓とはモミジ。蔦とは「蔦紅葉(つたモミジ)」のこと。この霜降の頃、山間部では紅葉が始まり、都心部近郊では葉が黄色づく。

【「寒露」】はいつから?意味・由来(起源)を…ヘィ、知る?|二十四節気

【霜降】期間中の旬の食べ物(行事食)一覧

【寒露】期間中の時候の挨拶 一覧

関連記事:![]() 【霜降】期間中の時候の挨拶 一覧

【霜降】期間中の時候の挨拶 一覧

【寒露】期間中の行事(イベント)と風習 一覧

【霜降】期間中の季節の花 一覧

関連記事:![]() 【霜降】期間中の季節の花 一覧

【霜降】期間中の季節の花 一覧

【霜降】期間中の季語 一覧

関連記事:![]() 【霜降】期間中の季語 一覧

【霜降】期間中の季語 一覧