芒種から始まった梅雨はこの夏至期間中を通して小暑の手前あたりまで素敵に続くも、夏至の到来を以て、いよいよ夏本番に突入したと、これまた素敵にいえる。

夏至の頃、北半球では年内でもっとも昼時間が長くなり、逆に夜時間が短くなるのだが、夏至期間中(節気)は梅雨時期と、ヤバいよ素敵かも‥級に重なることから、日照時間が約4時間しかないという日が続くことも、そしてまた素敵にある。

この状態は雨雲で太陽が隠れちまったことを意味し、蒸し暑さだけが夏の到来を、とめどなく素敵に感じさせ、昼時間が長いことに気づかない。

以上、本項では「夏至」期間の始終点と「夏至」の言葉の意味や由来について、ハイパー素敵に述べたい💕

目次

- 1 夏至の読み方

- 2 夏至には別名があった!

- 3 夏至とは?

- 4 夏至の節気(期間)はいつからいつまで?

- 5 「夏至」の言葉の意味

- 6 「夏至」の言葉の由来

- 7 二十四節気で最初に作られた節気が夏至と冬至の二至!

- 8 夏至の暦便覧(こよみ便覧)

- 9 夏至の季節感・時節

- 10 夏至の七十二候

- 11 梅雨を迎えるに際しての心構え

- 12 【夏至と冬至の日の出・日の入り時間・日照時間】夏至と冬至の違いを簡単に説明!

- 13 日照時間が長い「夏至」よりも「大暑」が年内で最も熱いのはなぜ?

- 14 【夏至】期間中の旬の食べ物(行事食)一覧

- 15 【夏至】期間中の日の出or日の入り時間

- 16 【夏至】期間中の時候の挨拶 一覧

- 17 【夏至】期間中の季節の花 一覧

- 18 【夏至】期間中の季語 一覧

- 19 夏至の関連記事

夏至の読み方

「夏至」は「げし」と読みます。

夏至には別名があった!

夏至は夜の時間が短くなり、昼の時間が一年のうちでもっとも長くなることから、別名で「日永(ひなが)」や「短夜(たんや)」とも素敵に呼ばれる。

二十四節気は中国由来の言葉なので、すべて音読み+音読みの熟語となっています。

夏至と書いて「チュウ」とも呼ばれる!

長野県の北佐久(きたさく)郡や、兵庫県但馬(たじま)地方、岡山県上房(じょうぼう)郡などでは夏至のことを「チュウ」とも呼びます。

この言葉に端を発し、『チュウ(夏至)ははずせ、ハンゲ(半夏生)は待つな』と呼ばれる「ことわざ」もあるほどです。

夏至とは?

夏至とは、二十四節気・七十二候の「立春」から始まる春の節気の10節(10番目)のことを指します。

また、二十四節気を二分した各12節気のうちの「正節(せいせつ)」を除いた「中気(ちゅうき)」に属します。

夏至の前の節気は「芒種(ぼうしゅ/6月21日頃)」で、芒種から数えて15日目くらいとなる6月22日頃が夏至です。

夏至の後の節気は「小暑(しょうしょ/7月7日頃)」になります。

ところで・・「二十四節気」とは?

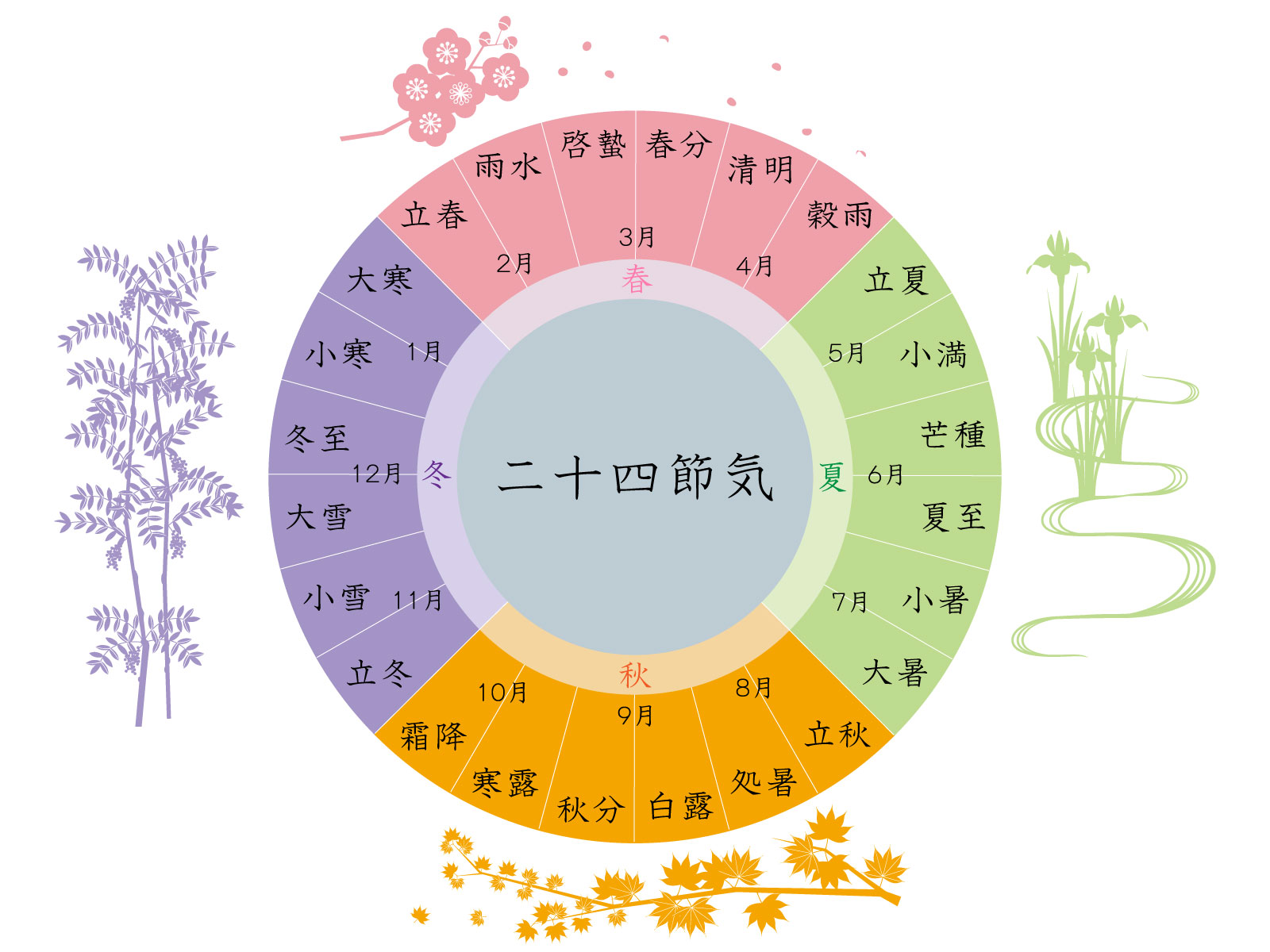

二十四節気とは、1年を24つ分けて、それらを1つ々々を「節気」と定めて。その節気に季節を司る言葉を付したものが二十四節気です。

1年を夏至と冬至の2つに分け、さらに春分と秋分の2つに分けて4等分とします。(二至二分)

- 365日÷4=91.25日

二十四節気はこの二至二分を基軸としています。

そして、それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬を入れて8等分したのが、約45日間ずつの「八節」です。

- 365÷8=45.625日

さらに、八節を約15日ずつに3等分したものが二十四節気です。現行の二十四節気は、立春、立夏、立秋、立冬が各季節(四季)の先頭に来るように配置しています。

二十四節気は、中国から日本に伝来した生粋の中国文化ですが、中国と日本の時節(いわゆる季節感。動物・植物・気象など)が異なるため、日本では江戸の改暦(1842年/天保改暦)を経て、明治の改暦を経ながら日本の季節感いわゆる物候(ぶっこう)に沿わせるように改訂されています。

節気は各月に2つ存在し、毎月、「節」と「中」の節気が交互に来るようになっています。

「節」は「正節(せいせつ)」とも言い、「節気」とも呼ばれます。各月の前半に配置されるのが、この節です。

「中」は「中気(ちゅうき)」とも言い、略称で「中」とも呼ばれます。

現行の二十四節気は中国の太陰暦(月を参照した暦)を補完する目的で、逆の発想で太陽を参照して作暦されていますので、現在の太陽暦(グレゴリオ暦)に至っても、極度に形態を変えることなくそのまま使用され続けています。

- 関連記事:

二十四節気 一覧表

二十四節気 一覧表 - 関連記事:

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

夏至の節気(期間)はいつからいつまで?

夏至の前の節気は「芒種(ぼうしゅ)」で6月6日頃〜6月21日頃までです。したがって夏至は、新暦(現在の太陽暦)で言えば6月22日頃を指します。

もしくは6月22日頃から始まる節気(期間)を指します。夏至の場合はその次の節気である「小暑(しょうしょ)」の前日までとなる「6月22日〜7月6日頃までです。年によっては1日前後します。

天文学では「太陽の黄経が90度になる時刻」のことを「夏至」と呼ぶ!

世間通念上、「夏至」と聞けば1年のうちで、もっとも太陽が高い位置に来ることから昼時間が長く夜が短い、「夏至=昼の時間が長く夜が短い日」という認識のもと、たった1日だけを指し示した言葉だと思われている方も少なからずいることでしょう。

しかしながら、厳密に言えば夏至とは黄道上で太陽の黄経が90度になる時刻のことを言います。そしてこの時刻を含めた日を別名で「夏至日(げしび)」とも呼びます。

ただし、これは北半球の場合になります。

夏至とは「特定の日」を指すのではない!

二十四節気は半月単位で節気が区切られています。したがって厳密に言えば「夏至の節に入る日」を意味します。

半月とは約15日になりますので、このどこかで夏至の節気で解説されているような季節感を感じて、本格的に夏至の節気に入ったことを意味します。

もちろん、世間一般では特定の日が節気の境目として、特定の日のみが言葉で交わされる感は否めません。しかし、それが世間通念上まかり通っているのも事実であることから、完全な間違いとは言い難いものがありんす。

ただ、これは本来は正式ではないということを理解しておきたいところです。

夏至は旧暦ではいつ?

夏至を旧暦で表記すると、5月最初の節気「六月節(未月の正節)」の次の節気となる「五月中(午の月の中気)」であり、具体的には五月下旬頃になります。

夏至の次の節気である「小暑(しょうしょ)」が「六月節(未の月の正節)」となります。

夏至の前の節気は、「芒種(ぼうしゅ)」で五月最初の節気となる「五月節(午の月の正節)」になりんす。

現行の定気法では太陽が黄経約90度の点を通過したあたりになります。

定気法とは?

定気法とは、1844年(天保15年/江戸時代後期)の天保暦より使用された暦法であり、太陽が黄道を15度ずつ進むたびに節気を設けた暦法になります。それまでの平気法を改訂した暦法です。

節気間の日数は毎年差異が生じることから、旧暦2033年に9月と10月がなくなってしまうなど大きな問題に直面しています。

夏至の2023年・2024年・2025年・2026年の日はいつ?

- 2024年の日本の夏至の日は6月21日(金)!

| 年 | 正確な時間 (UT基準) | 日本の夏至に日にち | 中国の夏至の日にち |

| 2023年 | 6月21日 14:58 | 6月21日 | 6月21日 |

| 2024年 | 6月20日20:51 | 6月21日 | 6月21日 |

| 2025年 | 6月21日02:41 | 6月21日 | 6月21日 |

| 2026年 | 6月21日08:24 | 6月21日 | 6月21日 |

※参照先:「ウィキペディア」

「夏至」の言葉の意味

夏至は『生命の活力や運気が最大化する日』

夏至日は太陽の南中高度がもっとも高くなる日とされ、陽の気が最大に満ち、年内でもっとも太陽の威力が増す日といわれる。

古代人は太陽を神のように崇拝していたので、太陽の威力が大地のすみずみにまで行き届く夏至日を盛大に祝う風習まで素敵にあった。

(現在でも夏至日を祝う国が世界中にある)

「夏が本格化する」ことを意味する

北半球地域での夏至日は年内でもっとも昼時間が長口なると定義され、逆に夜が短くなる日と解する。

けれども夏至の時期は折りしも梅雨の時期と素敵に重なるため、太陽が雲隠れして、その意義があまり見出せない現状がある。

「夏至」の言葉の由来

夏至の「至」とは『最大』や『行きついてその先がない』‥‥などを意味する言葉。

然るに夏至とは『天球上における夏季の至点・極点』を意味し、これが言葉の由来とな〜る。

二十四節気には「至点」と「分点」なるものが存在する

二十四節気における至点は古来、「二至二分」と素敵に貴ばれ、移ろう四季の分点にあり、二至二分の日を過ぎると、次の節気、次の季節へ移行したことを明示した。

夏至を通る太陽軌道は北回帰線上を楕円を描きながら通過し、北回帰線を通る太陽軌道はもっとも高い位置を、素敵に通る。

一方の冬至は夏至の真逆の発想で、もっとも低い軌道となる南回帰線状を、やっぱり素敵に通過していく。

この状態の太陽は年内で、もっとも低い位置を楕円を描きながら動いていく。

二十四節気で最初に作られた節気が夏至と冬至の二至!

二十四節気は中国の殷の時代(BC1600年〜BC1100年)にまず、「二至」から作られた。

太陽の動きを測り、自らの影がもっとも短くなる日を夏至。逆に影が長くなる日を冬至と素敵に定めた。

すなわち「二至」とは、二十四節気を作るに際し、基点となった節気であり、二十四節気の中で最重要な位置付けの節気を指す。

夏至の暦便覧(こよみ便覧)

『陽熱至極しまた、日の長きのいたりなるを以て也』

意味

「陽熱」とは太陽の熱のこと。至極とは「この上なく」「きわめて」という意味。合わせると、「太陽の熱はこの上なく熱くなる」として、「太陽の熱がもっとも暑く感じる頃」といった意味になる。

『また、日の長きのいたりなるを以て也』が示すところは、そのまま日照時間が年内で最長時間であることを素敵に意味する。

まとめると、『夏至の日、太陽の熱がもっとも暑く感じる頃。また、日照時間も年内で最長時間である』

という意味合いになる。

暦便覧とは?

暦便覧とは、正式には「こよみ便覧」と書き、「こよみべんらん」と読みます。

この書物は、1787年(天明7年)に江戸で出版された暦の解説書であり、 太玄斎(たいげんさい)という人物が著した古書物です。

太玄斎というのは名前ではなく「号」であり、本名は「松平頼救(まつだいら よりすけ)」と言います。

松平頼救は常陸宍戸藩の5代目藩主でしたが、隠居して嫡男・頼敬に家督を譲った後、太玄斎を称しています。

夏至の季節感・時節

夏至の時期を示す言葉としては、「蒸し暑い」「蒸し々々とする」「梅雨(梅雨入り・入梅)」などの言葉が多用される季節です。

太陽の日差しが雨雲の影響で閉ざされると、カラッとした暑さではなく、蒸し々々と蒸し暑い日々が続きます。

また、この頃、太陽が雲間からたまに見える程度なので、洗濯物が乾きにくく、雨天であれば干す場所を考えたりする必要もでてくる。

しかしながら、年内で日照時間はもっとも長く、長時間におよぶ暑さが伝わる頃でもある。

夏至は季節の変わり目でもあるので、急に多量の発汗をもよおしたり、時に身体にダルさを覚え、夏バテ気味になることもあるだろぅ。

小マメな水分補給を行い、栄養のあるものを朝・昼・晩の3食しっかりと摂るなど、徹底した体調管理を行う必要も、やっぱり素敵にある。

夏至の七十二候

「七十二候」とは?

二十四節気をさらに72に分割した「七十二候」と呼ばれる暦法もありんす。

七十二候は二十四節気をさらに細分化し、日本の風土に合わせた各季節においての気象や動植物の変化を分かりやすく解説しています。

したがって二十四節気が抽象的表現の暦であるならば、それをもう少し具体的にしたものが七十二候ということになりんす。

七十二候には「初候」「次候」「末候」という3つの期間(候)を設け、それぞれの期間の季節感にマッチした季語が割り当てられています。

例えば、この夏至も七十二候に当てはめると3つの期間(候)に分けることができます。ウフ

初候(6月21日頃~25日頃):乃東枯(なつかれくさかるる)

![]() 意味:夏枯草の花弁が枯れたように見える頃

意味:夏枯草の花弁が枯れたように見える頃

乃東枯とは?

「乃東枯」とは、「乃東」と「枯」に解体すると理解が早いのですが、「乃東」とは「なつくさ」と読み、これは「夏枯草(なつかれくさ)」のことだとされています。

夏枯草は和漢の生薬として認知されており、一般的に「うつぼ草(靫草)」という別名でも知られている植物です。

夏枯草はちょうど夏至の頃に上掲の写真のように枯れたように見えることから、「夏枯草」と呼ばれています。

乃東枯の詳細については下記ページを参照してください。

関連記事:![]() 乃東枯の意味・由来・読み方

乃東枯の意味・由来・読み方

次候(6月26日頃~7月1日頃):菖蒲華(あやめはなさく)

![]() 意味:菖蒲(アヤメ)の花が咲き始める頃

意味:菖蒲(アヤメ)の花が咲き始める頃

菖蒲華とは?

ここでのアヤメとは、葉菖蒲(ハショウブ)のことではなく、花菖蒲(ハナショウブ)のことです。

アヤメは「いずれがアヤメかカキツバタ」という慣用句まであるように古来、「ハナショウブ」「カキツバタ」と間違われてきた歴史があります。

菖蒲華の詳細については下記ページを参照してください。

関連記事:![]() 菖蒲華の意味・由来・読み方

菖蒲華の意味・由来・読み方

末候(7月2日頃~7月6日頃):半夏生(はんげしょうず)

![]() 意味:半夏(烏柄杓/カラスビシャク)が開花する頃

意味:半夏(烏柄杓/カラスビシャク)が開花する頃

半夏生とは?

半夏(烏柄杓/カラスビシャク)は、5月〜8月に開花する花です。生まれるの「生」と書いて開花するとしています。

ただ、「半夏生(ハンゲショウズ)」という名前のドクダミ科の花が実在することから、一説には、この半夏生のことを指すとも言われています。

半夏生の詳細については下記ページを参照してください。

関連記事:![]() 半夏生(七十二候)の意味・由来・読み方

半夏生(七十二候)の意味・由来・読み方

梅雨を迎えるに際しての心構え

体調管理に注意!

夏至期間は、梅雨時期ということもあり、湿度が上昇します。すなわち蒸し暑くなるということです。

湿度が上昇するとイライラとしたりして落ち着かなくなったり、人によっては気が滅入ってしまって何も手につかなくなることもあると思います。

中には蒸し々々することからエアコンを24時間つけっぱなしで入れる家庭もあるでしょう。

こうした季節の変わり目で注意しなければならないのが、体調管理です。

蒸し暑くなったら、冷たい物を過度に摂取したり、集中力が散漫になりがちです。昔の人々はこういった時に食べ物から栄養を摂取して体調管理する方法を知っていたので、その季節に応じた食べ物や調理法をよく知っていたのです。

現代では、レトルト食品などで季節関係なく摂取することができますが、やはり、新鮮かつ旬な野菜や果物とは成分が異なりますので栄養価も異なります。できるだけ旬なものを摂取するような心がけが必要です。

「むくみ」に注意!

上述したように、梅雨時期に入ると高温多湿になります。高温多湿になると注意しなければならないのが、体内の余分な水分が体外へ排出されにくくなり、体内水分が停滞してしまいがちになることです。

この状態になると、身体の彼方此方で「むくみ」が生じやすくなります。

「むくみ」は体型がブヨブヨに見えるだけではなく、血管を圧迫しますので、血流も悪くもなり、冷え性の原因へとつながっていきます。

「むくみ」を起こさないようにするためには、水分代謝の上昇が見込めるような旬な食材を摂取する必要がありますが、芒種〜夏至時期の代表的な食材に「新ショウガ」が挙げられます。

新ショウガ(ショウガ)に含まれる辛味成分のジンゲロールが発汗作用を促し、水分代謝を上昇させてくれます。

新ショウガ(ショウガ)はできるだけ加熱せずに生で食べる方が効果的なので、刺身や冷奴、そうめんつゆに擦ったものをブチ込んだりして食べます。

【夏至と冬至の日の出・日の入り時間・日照時間】夏至と冬至の違いを簡単に説明!

日照時間が長い「夏至」よりも「大暑」が年内で最も熱いのはなぜ?

【夏至】期間中の旬の食べ物(行事食)一覧

【夏至】期間中の日の出or日の入り時間

【夏至】期間中の時候の挨拶 一覧

関連記事:![]() 【夏至】期間中の時候の挨拶 一覧

【夏至】期間中の時候の挨拶 一覧

【夏至】期間中の季節の花 一覧

関連記事:![]() 【夏至】期間中の季節の花 一覧

【夏至】期間中の季節の花 一覧

【夏至】期間中の季語 一覧

関連記事:![]() 【半夏生(夏至)】期間中の季語 一覧

【半夏生(夏至)】期間中の季語 一覧