いよいよ蒸し暑い夏の入口となるこの小満の頃、これといった大きな行事はないものの、二毛作を行う農家ではこれから夏本番に向けての田植えの準備や、麦の収穫作業に精を出す時期です。

「小満」はよく「麦秋」「麦の秋」という言葉にも置き換えられるほど、古来、麦の収穫時期として知られています。時候の挨拶では「麦秋の候」が有名です。

養蚕農家などでは養蚕が開始される頃であり、農家にとっての小満は1年のうちでもっとも忙しくなる季節と言っても過言ではありません。

小満は二十四節気の中の1節であり、立夏と併せて初夏の到来を告げる節気もありんす。

以下では、この「小満」の読み方や意味と、併せて小満の旬な食べ物や、小満の行事・風習をご紹介しています。

目次

2024年の小満の日はいつ?

- 2024年の小満の日は5月20日(月)!

| 年 | 正確な時間(UT基準) | 日本の小満に日にち | 中国の小満の日にち |

| 2023年 | 5月21日 07:09 | 5月21日 | 5月21日 |

| 2024年 | 5月20日12:59 | 5月20日 | 5月20日 |

| 2025年 | 5月20日18:54 | 5月21日 | 5月21日 |

| 2026年 | 5月21日00:36 | 5月21日 | 5月21日 |

| 2027年 | 5月21日06:18 | 5月21日 | 5月21日 |

※参照先:「ウィキペディア」

小満の読み方

「小満」は「しょうまん」と読みます。

二十四節気は中国由来の言葉なので、すべて音読み+音読みの熟語となっています。

小満とは?

小満とは、二十四節気・七十二候の「立春」から始まる春の節気の8節(8番目)のことを指します。

また、二十四節気を二分した各12節気のうちの「正節(せいせつ)」を除いた「中気(ちゅうき)」に属します。

小満の前は立夏(りっか/5月6日頃)で、穀雨から数えて15日目くらいとなる5月21日頃が小満となります。

旧暦では4月の真ん中の節気「四月中」になります。

ちなみに小満の前の節気は「立夏(りっか)」で「四月節(四月の正節)」、次の節気となる「芒種(ぼうしゅ)」が「五月節(五月の正節)」になります。

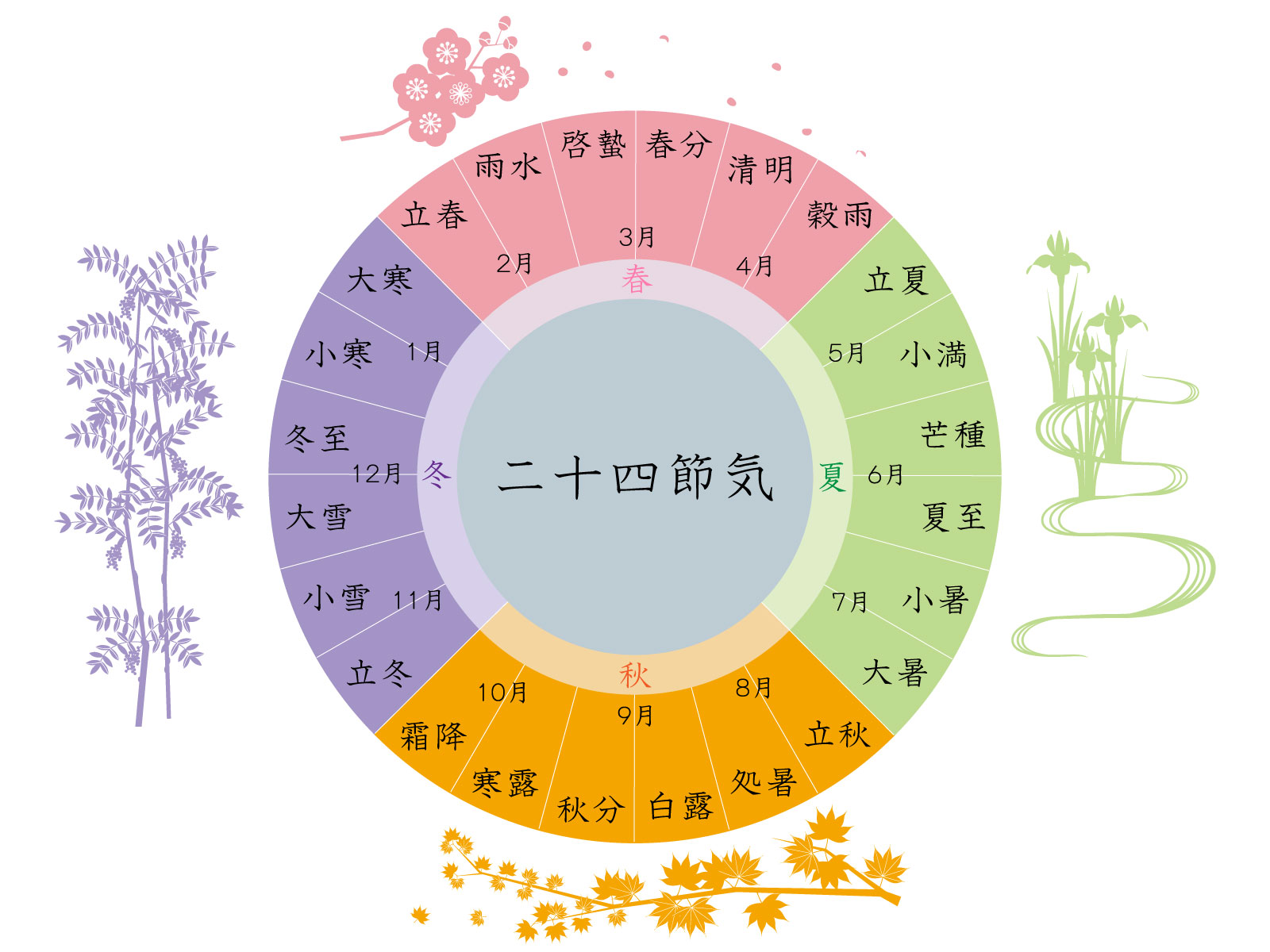

ところで・・「二十四節気」とは?

二十四節気とは、1年を24つ分けて、それらを1つ々々を「節気」と定めて。その節気に季節を司る言葉を付したものが二十四節気です。

1年を夏至と冬至の2つに分け、さらに春分と秋分の2つに分けて4等分とします。(二至二分)

- 365日÷4=91.25日

二十四節気はこの二至二分を基軸としています。

そして、それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬を入れて8等分したのが、約45日間ずつの「八節」です。

- 365÷8=45.625日

さらに、八節を約15日ずつに3等分したものが二十四節気です。現行の二十四節気は、立春、立夏、立秋、立冬が各季節(四季)の先頭に来るように配置しています。

二十四節気は、中国から日本に伝来した生粋の中国文化ですが、中国と日本の季節感(動物・植物・気象など)が異なるため、日本では江戸の改暦(1842年/天保改暦)を経て、明治の改暦を経ながら日本の季節感いわゆる物候(ぶっこう)に沿わせるように改訂されています。

節気は各月に2つ存在し、毎月、「節」と「中」の節気が交互に来るようになっています。

「節」は「正節(せいせつ)」とも言い、「節気」とも呼ばれます。各月の前半に配置されるのが、この節です。

「中」は「中気(ちゅうき)」とも言い、略称で「中」とも呼ばれます。

現行の二十四節気は中国の太陰暦(月を参照した暦)を補完する目的で、逆の発想で太陽を参照して作暦されていますので、現在の太陽暦(グレゴリオ暦)に至っても、極度に形態を変えることなくそのまま使用され続けています。

- 関連記事:

二十四節気 一覧表

二十四節気 一覧表 - 関連記事:

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

小満の節気(期間)はいつからいつまで?

小満の前の節気は「立夏(りっか)」で5月6日頃〜5月20日頃までです。したがって小満は、新暦(現在の太陽暦)で言えば5月6日頃を指します。

もしくは5月6日頃から始まる節気(期間)を指します。小満の場合はその次の節気である「芒種(ぼうしゅ)」の前日までとなる「5月21日〜6月5日頃までです。年によっては1日前後します。

小満とは「特定の日」を指すのではない!

二十四節気は半月単位で節気が区切られています。したがって厳密に言えば「小満の節に入る日」を意味します。

半月とは約15日になりますので、このどこかで小満の節気で解説されているような季節感を感じて、本格的に小満の節気に入ったことを意味します。

もちろん、世間一般では特定の日が節気の境目として、特定の日のみが言葉で交わされる感は否めません。しかし、それが世間通念上まかり通っているのも事実であることから、完全な間違いとは言い難いものがありんす。

ただ、これは本来は正式ではないということを理解しておきたいところです。

小満は旧暦ではいつ?

小満を旧暦で表記すると、4月最初の節気「四月節(巳の月の正節)」の次の節気となる「四月中(巳の月の中気)」であり、具体的には4月下旬頃になります。

「小満」の次の節気である「芒種(ぼうしゅ)」が「五月節(午の月の正節)」となります。

小満の前の節気は、「立夏(りっか)」で4月最初の節気となる「四月節(巳の月の正節)」になりんす。

現行の定気法では太陽が黄経約60度の点を通過したあたりになります。

定気法とは?

定気法とは、1844年(天保15年/江戸時代後期)の天保暦より使用された暦法であり、太陽が黄道を15度ずつ進むたびに節気を設けた暦法になります。それまでの平気法を改訂した暦法です。

節気間の日数は毎年差異が生じることから、旧暦2033年に9月と10月がなくなってしまうなど大きな問題に直面しています。

「小満」の言葉の意味

小満の言葉の意味は明確にはされていないのが正直な回答とはなるも、現今、一般的には次のように解される。

『草木・花々、動植物など、あらゆる生物たちが成長し、天地に満ち始める頃』

「小満」の言葉の由来

二毛作においての収穫の喜びを表現した言葉

小満の頃はちょうど植えた稲を一旦、収穫して、その後に植えた麦の収穫期になります。これが現今の二毛作と呼ばれるもの。

ゆえに『小さな満足』を得ることができる節気ということで、その略称として「小満」という言葉が素敵に成立した‥と解する説。

春の養蚕を終え、少し満足できる季節

また、養蚕に関しても「春蚕(はるご)」と呼ばれる春の養蚕も終える時期であり、束の間のホっこりとした気分になれる頃合いでもあります。

一方で田植えの準備をし始める頃合いでもあり、これより繁忙期を迎えることが分かっていながらも、とりあえず麦の穂が成って収穫できたことや、養蚕を無事終えられたことの喜びを噛みしめる頃合いでもある。

まさに『小さな満足』を得て、つかの間の小さな喜びに満たされて笑顔がこぼれている瞬間です。

その『小さな満足』を略す形で言葉で表現したものが「小満」となる。

「小満」に対して「大満」はない

二十四節気の言葉を見ていると「小」が付された言葉には、その対義語となる「大」が付された言葉があることが素敵に分かる。

例:

- 小暑(しょうしょ):大暑(たいしょ)

- 小寒(しょうかん):大寒(だいかん)

- 小雪(しょうせつ):大雪(たいせつ)

小満のみ「大満」がないのだが、これはこの言葉が大小を表現したものではないことを素敵に意味する。

然るに単独で何らかの意味合いのもとに成立した造語といえる。

小満と言えば「麦秋」

小満の頃を表現する言葉に「麦秋」という言葉も素敵にある。

なお、「秋」の字が入っているのだが、「麦秋」とは秋を示す季語などではなく、これは初夏を指す季語となる。

麦秋に「秋」が付された理由

麦秋に「秋」が付された理由は麦が熟し、麦の収穫期であることから、米の収穫期である「秋」に例えて「麦秋」という言葉が用いられています。

下記の七十二候で詳んに述べているのだが、「小満」の七十二候の末候に「麦秋至」という節気がある。

これは麦秋が初夏を代表する季語であることを強く示唆するもの。

小満と二毛作

「二毛作」とは概ね鎌倉時代から始められた画期的な農法の一種であり、同じ田んぼで2回、異なる作物を育てる方法です。

秋には稲刈りが行われますが、稲刈りが終わると田んぼが、素敵に空く。

これを無駄と捉えて秋に稲の収穫が終わるとすぐ様、今度は空いた田んぼに麦を植えてしまう。

この麦は順当通りに生長すると、初夏の小満を迎える頃には穂が実り、収穫を迎える。

小満の暦便覧(こよみ便覧)

万物盈満(えいまん)すれば草木枝葉繁る

「盈満」とは、「盈」と「満」に分けると理解しやすいのですが、「盈」の意味合いは「みちる」「いっぱいになること」を意味します。

「満」は、満タンの「満」。すなわち「いっぱいになる」「みちる」となり、これらを合わせると‥「いっぱいいっぱい」「みちるみちる」??

‥と、まぁ、同義語を使用しているため意味が重複してしまって混乱してしまいますが、これは「充分に満たされた」という表現が相応しいでしょう。

ただ、「万物」という意味は「宇宙上のすべてをもの」を指すことから、この言葉だけでは抽象的で何を伝えたいのかが分かりにくいのですが、この場合の万物とは「自然界の草木枝葉が生い茂るための栄養となるもの」とする方が意味合い的には通じるのか。

まとめると「自然界のあらゆるものに生気が宿る時期であり、その恩恵を受けて草木枝葉が生い茂る頃」となります。

草木枝葉が生い茂ると果物や野菜も生長し、その果物や野菜の恩恵を受ける人間や動物も盈満できる。

暦便覧とは?

暦便覧とは、正式には「こよみ便覧」と書き、「こよみべんらん」と読みます。

この書物は、1787年(天明7年)に江戸で出版された暦の解説書であり、 太玄斎(たいげんさい)という人物が著した古書物です。

太玄斎というのは名前ではなく「号」であり、本名は「松平頼救(まつだいら よりすけ)」と言います。

松平頼救は常陸宍戸藩の5代目藩主でしたが、隠居して嫡男・頼敬に家督を譲った後、太玄斎を称しています。

小満の季節感

小満の時期は特にこれといった行事などはなく、陽気な日が続き万物の成長をさらに促進させます。

山や野原の植物は、花を落として果実を実らせ、蚕は冬眠から醒めて桑(くわ)を食べ始める頃でもありんす。

5月中旬〜下旬は沖縄地方が全国に先駆けて梅雨入りします。西日本でもこの時期、その煽りを受けて「走り梅雨」といって梅雨を錯覚させるようなぐずついた天気が続くことがあります。

現今ではあまり言葉にする人はいませんが、一昔前までは、この時期特有の梅雨のことを「卯の花腐し(うのはなくたし)」とも呼んでいました。意味は「

この梅雨の走りが明けると、再び陽気な日々に戻りますが、つかの間となる6月初旬あたりからいよいよ本格的な梅雨が始まります。

五月雨は6月!

「五月雨」と言う言葉がありますが、この言葉の意味を知らない人からすれば「五月に降る長雨」と解釈してしまいます。

五月雨は旧暦五月を指す言葉なので、現今の暦に置き換えた場合、「6月時期に降る長雨」となり、すなわち「梅雨」のことを指します。

松尾芭蕉の「おくのほそ道」に集録されている有名な句にこんな句がありんす。

『五月雨を 集めて早し 最上川』

意味は、「最上川は、まるで五月雨を集めてきたかのように流れが早い」になります。

沖縄地方に伝わる「小満芒種」の意味とは?

沖縄地方には古くから「小満芒種(すーまんぼーすー)」という言葉が伝えられています。

「小満芒種」の意味は、「小満芒種」を分解すれば理解できますが、「小満」とは、二十四節気の小満のことであり、同じく「芒種」も二十四節気の芒種のことです。

まとめると沖縄地方では、小満〜芒種までの間の期間、年内でもっとも雨が降ることから「小満芒種」と書いて梅雨と同義として位置付けています。

実際統計上でも小満から芒種の期間中における沖縄県那覇市の雨量(平均降水量)は約160㎜を記録しています。

小満の七十二候

「七十二候」とは?

二十四節気をさらに72に分割した「七十二候」と呼ばれる暦法もありんす。

七十二候は二十四節気をさらに細分化し、日本の風土に合わせた各季節においての気象や動植物の変化を分かりやすく解説しています。

したがって二十四節気が抽象的表現の暦であるならば、それをもう少し具体的にしたものが七十二候ということになりんす。

七十二候には「初候」「次候」「末候」という3つの期間(候)を設け、それぞれの期間の季節感にマッチした季語が割り当てられています。

例えば、この小満も七十二候に当てはめると3つの期間(候)に分けることができます。ウフ

初候(5月21日頃~25日頃):蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ)

![]() 意味:蛙が鳴き始める

意味:蛙が鳴き始める

蚕起食桑とは?

「蚕起食桑」は「蚕」「起」「食」「桑」の言葉に解体すると理解しやすいのですが、蚕とは毛虫の一種である口から糸を出す「カイコ」のことです。

桑は樹木のクワのこと。

この言葉はカイコが主体となって完結している言葉です。

すなわちまとめると、「カイコが桑(クワ)の木になった葉を盛んに食べ始める頃」という意味合いになります。

カイコは孵化してから20日前後で8㎝くらいの大きさになり、自身の生涯でもっとも盛んに桑を食べます。しかもなぜかクワしか食べないという変わった生物でもありんす。

カイコは生涯で4回脱皮を重ね5令幼虫が最後の形態になります。(中にはごく稀に「2眠蚕」といってもう一回脱皮するカイコもいる)

30日前後すれば突如、食べるのを止めて頭をヒョコッと起こして静止して動かなくなります。これを「眠の状態」と呼称します。

カイコが眠の状態になるときは脱皮する時か、もしくはいよいよ繭を作って蛹化(サナギになる)する時です。

自身を覆う繭はわずか2日から3日で完成させます。蛹化してからおよそ2週間で完成した繭からカイコが出てきます。

その後カイコは子孫を残すために後尾して卵を産みますが‥なんと!カイコは繭から出たのちわずか5日〜10日で餓死して死んでしまいます。その理由は分かりますか?

ちょっと考えてみてください。

・・

・・

はい!残念無念!正解は‥

「口があっても口が使えないんです」

すなわち、摂食行動(餌を食べること)ができないので5日〜10日で餓死してしまうんです。

だから羽化してからわずか10日の間に後尾をして子孫を残して儚くもその命を散らせて逝きます。

一方、カイコくんたちが残した繭は私たちの身近な存在である高級品として知られる「シルク(絹糸)」として利用されます。

カイコは古来、「おカイコ様」と呼ばれていますが、絹糸が衣服を作るための材料であるならば、私たち人間の生活は欠かすことのできない昆虫であることから「様」が付されているのです。

関連記事:![]() 蚕起食桑の意味・由来・読み方

蚕起食桑の意味・由来・読み方

次候(5月26日頃~30日頃):紅花栄(べにばなさかう)

![]() 意味:紅花(ベニバナ)が咲き誇る頃。

意味:紅花(ベニバナ)が咲き誇る頃。

紅花栄とは?

紅花栄をそのまま読むと「ベニバナ(紅花)が栄える」と解釈されます。「栄える」が意味するのは上記のように「咲き誇る」ことです。この時期になるとベニバナが畑一面に咲き誇る姿を目にすることができます。

ベニバナも私たちの生活には欠かせない植物です。ベニバナを使用した私たちのもっとも身近な商品に女性が付ける化粧品があります。

お分かりになりますか?ちょっと考えてみてください。

・・

・・

はい!残‥正解です!よかったですね大正解です!

その通り「口紅」です。一般的に口紅の主材料にはベニバナが使用されています。他にも繊維や皮、紙などを染め上げる染料としても使用されます。「紅花染め」という言葉が有名ですね。

それともう1つ!私たちが生活を営む上で紅花さんによくお世話になっている身近なものがあります。

お分かりになりますか?

そうです!「サフラワー油」です。サフラワーとは「紅花(ベニバナ)」の別称です。

すなわち紅花を使用した植物油になります。スーパーでよく見かけるのが「日清べに花油」です。

近年ではベニバナの亜種が発見されており、悪玉コレステロールをヤっつけるという「リノール酸」や「オレイン酸」を多く含むことから、さらに品種改良が進められています。

ベニバナ油の主な成分(在来種)

- リノール酸:73〜82%

- オレイン酸:9〜17%

関連記事:![]() 紅花栄の意味・由来・読み方

紅花栄の意味・由来・読み方

末候(5月31日頃~6月4日頃):麦秋至(むぎのときいたる)

![]() 意味:筍(たけのこ)が生えて来る頃

意味:筍(たけのこ)が生えて来る頃

麦秋至とは?

冒頭でも少しお話ししましたが、麦秋は小満を意味する同義言葉として用いられることがあります。小満の頃には麦が穂をなびかせるほど成熟し、いよいよ収穫時期を迎えます。

麦の穂は概ね立夏の頃から6月にかけて成熟期を迎えることから「麦の秋」という言葉が生まれています。

「秋」という季語が付されていますが、これは「秋を連想させる季節」という意味です。

広大な麦畑が広がる九州地方北部の佐賀平野・筑後平野では、ちょうど立夏の頃に一斉に麦の穂が生り始め、水平線の向こうまで広がる「小麦色の絨毯」と呼ばれるほどの雄大かつ壮大な眺望が楽しめます。

そして小満の頃に収穫時期を迎えます。

基本的に麦は二毛作で栽培される作物であり、農家にとっては秋の稲刈りが終わった後の空いた田畑で栽培されます。稲が植えられるのは翌年のこの小満の頃なので、二毛作農法を取り入れることによって1年中田畑が有効活用できます。

このような二毛作は鎌倉時代の頃より始められたと伝えられています。

関連記事:![]() 麦秋至の意味・由来・読み方

麦秋至の意味・由来・読み方

小満の関連記事

【「小満」】はいつから?意味・由来(起源)を…ヘィ、知る?|二十四節気

【小満】期間中の旬の食べ物(行事食)一覧

【小満】期間中の時候の挨拶 一覧

関連記事:![]() 【小満】期間中の時候の挨拶 一覧

【小満】期間中の時候の挨拶 一覧

【小満】期間中の行事(イベント)と風習 一覧

【小満】期間中の季節の花 一覧

関連記事:![]() 【小満】期間中の季節の花 一覧

【小満】期間中の季節の花 一覧

【小満】期間中の季語 一覧

関連記事:![]() 【小満】期間中の季語 一覧

【小満】期間中の季語 一覧

]