このページでは二十四節気「小雪」の七十二候・次候における「朔風払葉」「天気上騰地気下降」の意味・由来・読み方についてご紹介しています。

目次

「朔風払葉」の読み方

「朔風払葉」は「きたかぜこのはをはらう」と読みます。

朔風払葉とは?

朔風払葉とは、二十四節気の「小雪(しょうせつ)」をさらに3つの節気に分けた「七十二候」の第2節です。

72の節気を持つ七十二候においては「第五十六侯(第56番目)」の節気、「次候(じこう)」にあてられた語句になります。

太陽の黄経は245度を過ぎた地点です。

小雪期間中のその他の七十二候の種類・一覧

初侯:虹蔵不見

次侯:朔風払葉

末侯:橘始黄

朔風払葉の意味・由来

日本(略本暦)での解釈

「朔風払葉」の意味は、「朔風」「払」「葉」とに分解すると分かりやすくなります。

「朔風」の意味

「朔風」とは、「さくふう」と読み、これは北風(きたかぜ)のこと。

北風と書かずにあえて朔風と書いて「きたかぜ」と読ませるところに風流がある。七十二候にはこのような読ませ方をする節気が多い印象がある。

「払」の意味

「払」とは、「払う」の意味。

「葉」の意味

「葉」とは「葉っぱ」の意味。

以上をまとめると『北風が木の葉を払う頃(吹き飛ばす)』という意味になるんす。

「朔風」とは「木枯らし」のこと

「朔風」とはあまり聞きなれない風の名前ですが、これはいわゆる「木枯らし」のことです。冬の季語にも位置付けられています。

この時季はシベリア大陸からの冷たい北西の風が流れ込み、時にそれが強風になることから「木枯らし」と呼ばれるのが一般的です。

朔風の「朔」の意味

朔風の「朔」とは、「朔(ついたち)」を意味し、すなわち「月初めの1日=最初」という意味合いがありんすが、時代が下る過程において、十二支の1番最初にあたる「子(ね)」が司る方位が「北」であることから、転じて「北」を意味する漢字にもなっています。

もしくは、実際に12月1日頃に吹く北風という意味で「朔」が付されたという説もあるようです。

木枯らし1号

毎年、冬を実感させる出来事の1つに気象庁が発表する「木枯らし1号」がありんす。

木枯らし(こがらし)とは、晩秋から初冬にかけてに吹く北寄り(北から西北西)の強風のことです。

この風が吹く頃、ちょうど木々は紅葉を迎えており、生い先短い葉っぱなので強風が吹けばいとも簡単に葉が吹き飛ばされてしまいヤス。すなわち丸裸状態にされるということです。イヤぁ〜ん♡

つまり、木枯らしの意味は「木を吹き枯らすもの」と解されます。

この木枯らしが吹くと、いよいよ冬型の気圧配置になったことを意味します。

東京地方における木枯らしの条件

1:期間は10月半ばから11月末までの間に限る。

2:気圧配置が西高東低の冬型となって、季節風が吹くこと。

3:東京における風向が西北西~北である。

4:東京における最大風速が、おおむね風力5(風速8 m/s)以上である。

(参照:気象庁)

大阪地方における木枯らしの条件

1: 期間 霜降(10月23日ごろ)~冬至(12月22日ごろ)まで。

2: 気圧配置 西高東低の冬型の気圧配置。

3: 風向・風速 北よりの風が吹き、最大風速8 m/s以上。

気象庁の東京地方における木枯らしの統計によれば2018年、2019年は、発生していないことが分かりんす。

ちなみにこの風、強風というだけあって、時に警報が発令されることもあるので充分にご注意を。

関東の在住の方は乾燥にはご注意を!

この時季の北風は水分を多く含んでいることから、日本海側の地域で降雪がありんす。その冷たい風は関東を例に挙げるのであれば飛騨山脈(日本アルプス)を越えて、平野部に降りてくるのですが、このとき乾燥した風に変化しています。

ゆえに「空っ風」とも呼ばれ、まぁこれが初候で述べられている虹が見られる機会が少ない理由にはなるのですが、この風が吹くと空気が乾燥するため火事が発生しやすくなったり、砂を含んでいる場合があるので車の運転にも注意する必要がありんす。

関東地方では、この風を特に「颪(おろし)」とも言い、中でも赤城山(群馬県)を越えてきた「赤城颪(あかぎおろし)」と呼ばれる風が有名です。

不周風

実は、この時季の風は他に「不周風」とも呼ばれ、これは八風の1つに定義されています。

八風とは八方から吹く風の総称とされますが、一説には1年を8つ分けた「八節」に吹く風とされる説もありまする。

八風一覧

- 東北:融風

- 東:明庶風

- 東南:清明風

- 西南:涼風

- 西:閶闔風

- 西北:不周風

- 南:景風

- 北:広莫風

参考文献:三教指帰・下

この頃、西北西(乾の方角)から八風(はちふう)の1つである「不周風」という風が吹くとされますが、これは上述、木枯らしの別名もしくは中国寄りの言葉が派生して生み出された呼称でしょう。

淮南子(えなんじ)という中国文献によれば、『不周風至れば、すなわち宮室を修め、邊城を繕む』と解説されています。

宮室(きゅうしつ)とは皇帝、天皇の一族を意味し、邊城(へんじょう)とは辺境を守る城のこと。繕(おさ)とは、修理する。悪くなったところをなおすの意。

以上をまとめると、これすなわち、『この風吹けば天下和順し、大いに平穏が成る。』と解されまする。

中国(宣明暦)での解釈

中国における立冬の次候・第五十六侯の七十二候は「天気上騰地気下降」です。読み方は「てんき じょうとうし ちきかこうす」になりまする。

天気上騰地気下降の意味

「天気」「上騰」「地気」「下降」に分けると理解が進みまする。

「天気」の意味

天気は「今日の天気なに?」といった通常、我々が見知る天候の天気ではなく、「天の気」のことです。

「天の気」とは諸説ありんすが、1つだけ言えることが太陽や月から発せられる特有の気のことでしょう。

太陽は陽光で以って活動を促し、月は優しい月光で以って静寂と休息を与えまする。

「上騰」の意味

上騰とは、物価が上騰するなどと言うように「高く上がること。 立ちのぼること。」を意味します。

「地気」の意味

地気とは「地の気」のこと。大地が発する精気であり、動植物の成育を助ける地の生気を意味します。

「下降」の意味

下降はそのまま「下に降りる」です。

以上、まとめると、意味は『天地の寒暖が逆になる頃」です。

もう少し噛み砕いた言い方をすると、「天の気が上騰するため、大地は寒気に覆われ、地の気が下降する頃』です。

ところで‥天地の寒暖が逆になるとはどゆ意味?

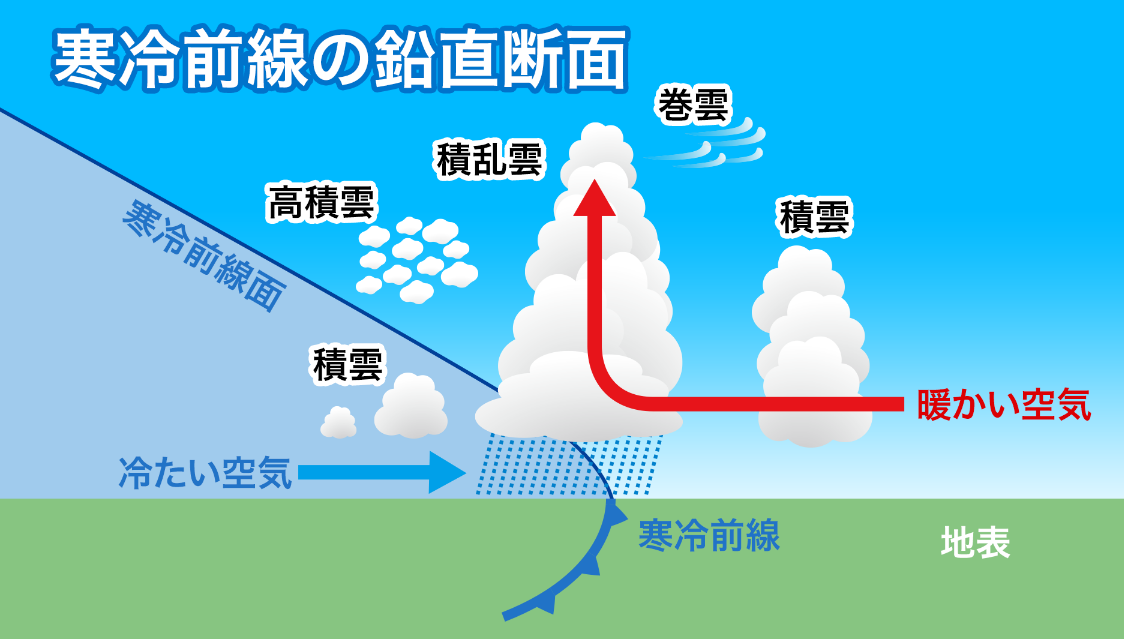

これは現代風に訳して単純にまとめると、暖気団(暖かい空気)の下に寒気団(冷たい空気)が入り込み、下部が冷たくなるということでしょう。つまりこれは、この時季によく耳にする冬の寒冷前線のことです。

この七十二候が作歴された中国や日本においては、冬が近づけば暖気が上騰し、その暖気があった場所に寒気が入り込んできます。

それゆえ、大地は気温が下がり、生命は活動をにぶらせる。これを地の気が下降するとしたのでしょう。

画像引用先:https://weathernews.jp/

画像引用先:https://weathernews.jp/

七十二候を見ていて思うのが、自然現象を頭ではなく感覚で理解しているのがよく伝わってきまする。

高い場所はなぜか寒い(気温が低い)

基本、冬季以外は陽光がよく降り注ぐため、天(上空)よりも地(地表)の方が暖かいイメージがありまするが、このイメージはあながち間違いではないでしょう。

事実、天、つまり上空は太陽が近いにも関わらず、年中、気温が低い場所です。

代表例を挙げると富士山の山頂です。

霊峰・富士は地表から山頂までの高さが3776mありますが、登るにつれ太陽に近づいているハズなのに、不思議しぎしぎ摩訶不思議なことに地上よりもなぜか寒くなっていやせんかぃ?

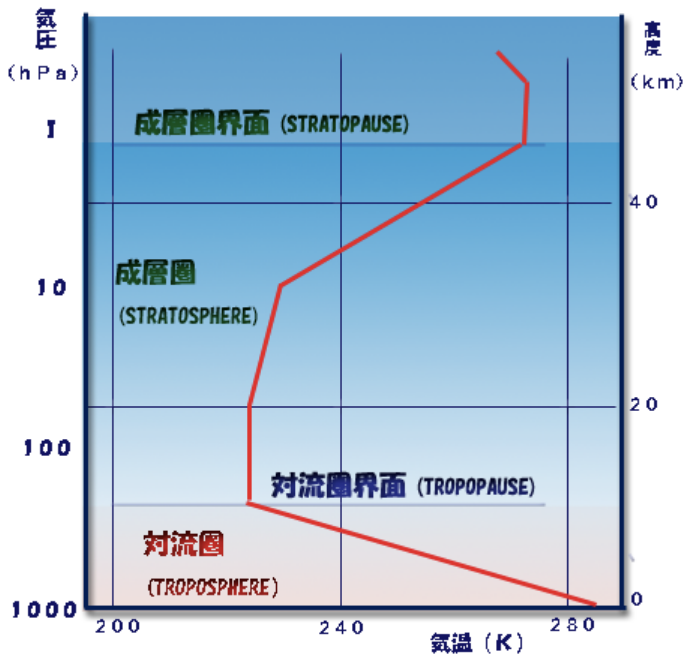

これは「対流圏(たいりゅうけん)」と呼ばれる高さ(高度)が大きく関与しているためです。

対流圏とは「高さ0kmから約16km」までの地表と成層圏の間に位置する層のことを言いまするが、富士は3776mなので対流圏に位置付けられます‥。耐えた ホっ

この対流圏内では高さに比例して空気の量が減少し、気温も低くなります‥る。負けた ”悲”

画像引用先:気象庁

‥と、まぁ、冬になれば大地も0度以下の気温になってきますので、『天気上騰地気下降』のような言葉が作られたのでしょう。

「朔風払葉」の日にち(期間)

- 太陽暦:11月27日〜12月1日頃

- 旧暦:十月中(十月の中気)

二十四節気と七十二候について

雑節について

関連記事:![]() 雑節の意味や由来・起源(歴史)・覚え方や日にちを説明します!

雑節の意味や由来・起源(歴史)・覚え方や日にちを説明します!

関連記事:![]() 【雑節】一覧表(カレンダー)「

【雑節】一覧表(カレンダー)「