このページでは二十四節気「小雪」の七十二候・初候における「虹蔵不見」の意味・由来・読み方についてご紹介しています。

目次

虹蔵不見の読み方

虹蔵不見は「にじかくれてみえず」と読みます。

虹蔵不見とは?

「虹蔵不見」とは、二十四節気の「小雪(しょうせつ)」をさらに3つの節気に分けた「七十二候」の第1節です。

72の節気を持つ七十二候においては「第五十八侯(第58番目)」の節気、「初候(しょこう)」にあてられた語句になります。

太陽の黄経は240度を過ぎた地点です。

小雪期間中のその他の七十二候の種類・一覧

初侯:虹蔵不見

次侯:朔風払葉

末侯:橘始黄

虹蔵不見の意味・由来

日本(略本暦)での解釈

「虹蔵不見」の意味は、「虹」「蔵」「不」「見」に分解すると分かりやすくなります。

「虹蔵不見」の意味

「虹」の意味

虹とは、レインボ〜!、つまり7色の虹のことです。今日の気分は朝からレインボ〜♪ ‥どゆ意味や

「蔵」の意味

疑問に感じませんでしたかぃ?

何がって?

なぜ蔵という字が入っていることを。

実は、蔵という字は訓読みで「くら」「おさめる」の他、「かくれる」とも言います。

「不」の意味

「不」は名詞または形容動詞の語幹に用いる「打ち消し語」。否定する語です。

「見」の意味

「見」は「LOOK(ルック)」の見るを意味します。

以上、まとめると「虹蔵不見」の意味とは、『虹を見かけなくなる頃』となるんすが、「蔵」の文字が入っているため、「虹がかくれて見えなくなる頃」としても良いのかも知れません。

この頃、空が曇りがかってどんよりとし始め、陽光の弱さを感じます。このため、虹を見かけることが無いことに気づきます。

「虹蔵不見」は「虹始見」とセット!

春の清明の七十二候・末候に「虹始見(にじはじめてあらわる)」がありんすが、この「虹蔵不見」とはセットです。

虹蔵不見で冬季の到来を意味し、その冬季が開ける頃合いを虹が見える頃として春の訪れを表現しています。

なんとも風雅なセットではないでしょうかねぇ。なんだかこぅ不思議とカップヌードルを1分30秒温めただけの固い状態で食べたくなってきますわぁん♡ 意味不明

あなたもすでにワぁタクシめ♡と同じ気持ちでは?

でしたら!即ファミマへGO!なんでファミマや

虹が発生する理由やでき方

虹は発生するというよりも、そういう見え方をすると言った方が正しいのかも知れません。

虹は空気中の水滴が太陽光を反射した時に見える現象です。

水滴がプリズムの役割を果たし、ここに光が射す事で光が分解されて屈折し、あらまなんとも不思議しぎしぎ摩訶不思議!なんとぉぅ!七色に見えちまぅじゃアーリませんか!

すなわち空気中に水滴が多いことが発生条件となりんすが、虹が見えるのが雨上がりに多い理由がこれです。

自然の虹を見たい場合は太陽と反対の向きを向く!

虹を見たい場合は、まず、雨が降っていても良いので、とりあえず太陽がある方向と逆の方向を向くことです。

朝や夕方に虹が多く見られる理由は、太陽の南中高度が高いと虹が低く小さくて肉眼では見えづらくなるからです。

人工の虹を見たいのであれば散水するか噴水の近く!

虹は公園や庭園など、噴水を用いて人工で発生させているところもあります。簡単な方法は夕方に散水すれば良いのです。

空っ風が吹くと虹が見る機会は減る

この頃、太平洋側に面した地方では俗に「空っ風」と呼ばれる風が吹いてきまする。いわゆるこれが「木枯らし」であったり、同じ小雪の七十二候・次侯に集録される「朔風(さくふう)」になりんすが、この風はシベリア大陸からの北西の風のため水分を多く包有しており、日本海側の地域では降雪がありんす。

その冷たい風は関東を例に挙げるのであれば飛騨山脈(日本アルプス)を越えて、平野部に降りてくるのですが、このとき乾燥した風に変化しています。

ゆえに「空っ風」とも呼ばれ、まぁこれが虹が見られる機会が少ない理由にはなるのですが、この風が吹くと空気が乾燥するため火事が発生しやすくなったり、砂を含んでいる場合があるので車の運転にも注意する必要がありんす。

関東地方では、この風を特に「颪(おろし)」とも言い、中でも赤城山を越えてきた「赤城颪(あかぎおろし)」と呼ばれる風が有名です。

冬季雷と冬の寒冷前線

前述、「空がどんよりとする」ことを証明するかの如く、この頃、北陸地方では「冬季雷(とうきらい)」という雷が増してくる頃です。

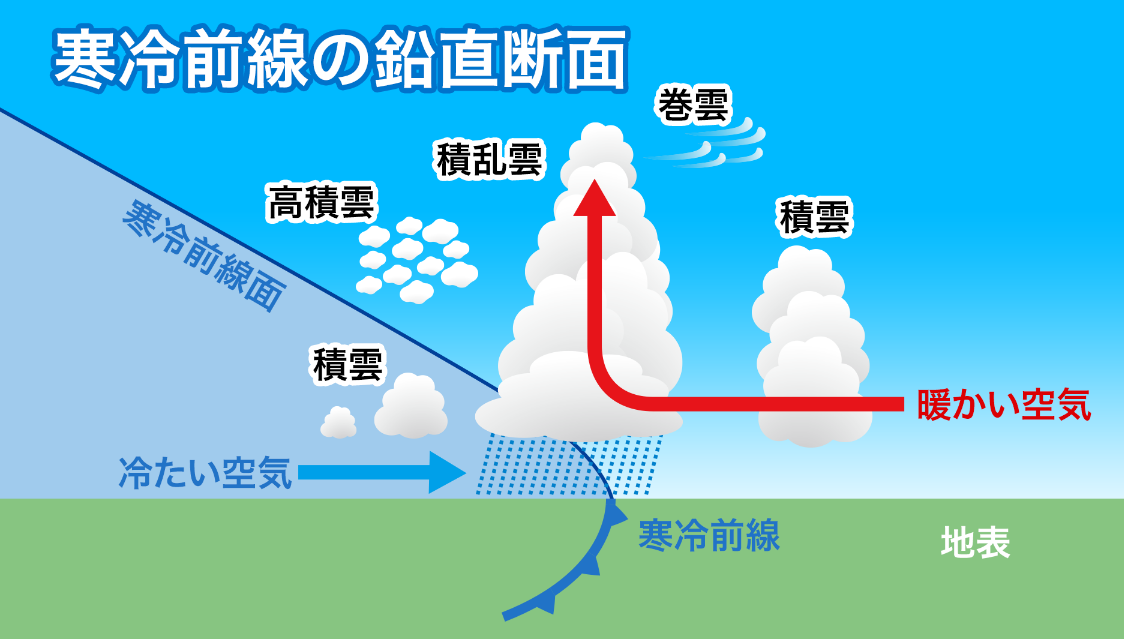

このような雷雲が発生する理由は、冬の寒冷前線が大きく関与していますが、その冬の関連前線には、この頃の低気圧が大きく関与しています。 関連前線?

低気圧は反時計回り(左回り)をしていますので、その西側には北寄りの風が吹く現象が起こります。

まぁ、これが上述した「空っ風」や「木枯らし」が発生する理由につながっていくのですが、この時、シベリア大陸からの寒気が大量に流れ込んでくるために寒冷前線が発生します。

世間ではこれを俗称で「冬の寒冷前線」と呼びまする。

寒冷前線とは、暖気団(暖かい軽い気流)の下に、寒気団(冷たい重い気流)が入り込んだ状態を指します。前線とは暖気団と寒気団が地表面で接する線(境界線)のことです。

画像引用先:https://weathernews.jp/

画像引用先:https://weathernews.jp/

寒冷前線が生じると気温が急激に低下し、強風が発生します。さらに雷雨やにわか雨も降らせます。

本項では割愛しますが、同様に夏にも「夏季雷」というものありんす。

中国(宣明暦)での解釈

中国における小雪の初候・第五十八侯の七十二候は日本の略本歴と同じ「虹蔵不見」です。

読み方は「にじかくれてみえず」になります。

虹蔵不見の日にち(期間)

- 太陽暦:11月22日〜26日頃

- 旧暦:十月中(十月の中気)