桜が散り4月下旬になると、いよいよ初夏を彷彿とさせる梅雨(つゆ)を告げるかのような雨がよく降る時期を迎えます。

穀雨とはまさにこの雨の多い時期を司る言葉です。

以下では、「穀雨」の読み方、意味、穀雨の食べ物のほか、穀雨の時期の行事、風習、そして季節をより生き生きと現した七十二候についてご紹介しています。

穀雨の時期の歳時記、時候の挨拶など、知れば晩春をより深く楽しめる「穀雨」に関するあれこれを述べています。

目次

穀雨の2023年・2024年・2025年の日はいつ?

- 2024年の穀雨の日は4月19日(金)!

| 年 | 正確な時間(UT基準) | 日本の穀雨に日にち | 中国の穀雨の日にち |

| 2023年 | 4月20日 08:13 | 4月20日 | 4月20日 |

| 2024年 | 4月19日13:59 | 4月19日 | 4月19日 |

| 2025年 | 4月19日19:55 | 4月20日 | 4月20日 |

| 2026年 | 4月20日01:39 | 4月20日 | 4月20日 |

※参照先:「ウィキペディア」

「穀雨」の読み方

「穀雨」は、「こくう」と読みます。

二十四節気は中国由来の言葉なので、すべて音読み+音読みの熟語となっています。

穀雨の節気(期間)はいつからいつまで?

穀雨の前の節気は「清明(せいめい)」で4月5日頃〜4月19日頃までです。したがって穀雨は、新暦(現在の太陽暦)で言えば4月20日頃を指します。

もしくは4月20日頃から始まる節気(期間)を指します。穀雨の場合はその次の節気である「立夏(りっか)」の前日までとなる「4月20日〜5月4日頃までです。年によっては1日前後します。

穀雨とは「特定の日」を指すのではない!

二十四節気は半月単位で節気が区切られています。したがって厳密に言えば「穀雨の節に入る日」を意味します。

半月とは約15日になりますので、このどこかで穀雨の節気で解説されているような季節感を感じて、本格的に穀雨の節気に入ったことを意味します。

もちろん、世間一般では特定の日が節気の境目として、特定の日のみが言葉で交わされる感は否めません。しかし、それが世間通念上まかり通っているのも事実であることから、完全な間違いとは言い難いものがありんす。

ただ、これは本来は正式ではないということを理解しておきたいところです。

穀雨は旧暦ではいつ?

穀雨を旧暦で表記すると、3月最初の節気の次の節気となる「三月中(辰の月の中気)」であり、具体的には3月下旬〜4月初旬です。

「穀雨」の次の節気である「立夏(りっか)」が「四月節(巳の月の正節)」となります。

穀雨の前の節気は「清明(せいめい)」で3月最初の節気となる「三月節(辰の月の正節)」になりんす。

現行の定気法では太陽が黄経約30度の点を通過したあたりになります。

定気法とは?

定気法とは、1844年(天保15年/江戸時代後期)の天保暦より使用された暦法であり、太陽が黄道を15度ずつ進むたびに節気を設けた暦法になります。それまでの平気法を改訂した暦法です。

節気間の日数は毎年差異が生じることから、旧暦2033年に9月と10月がなくなってしまうなど大きな問題に直面しています。

穀雨とは?

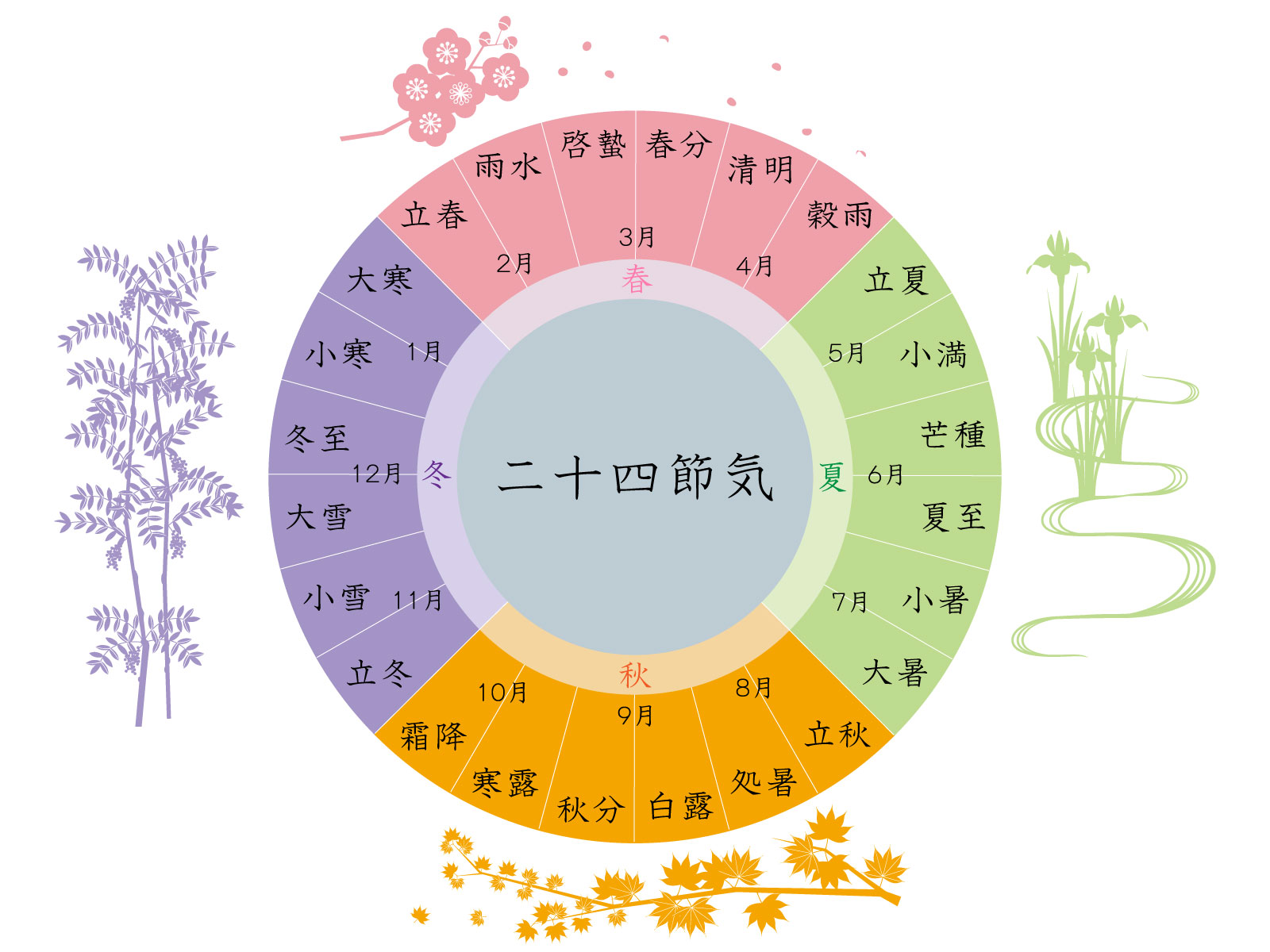

穀雨とは、二十四節気・七十二候の「立春」から始まる春の節気の六節(6番目)のことを指します。

また、二十四節気を二分した「正節(せいせつ)」を除いた「中気(ちゅうき/12の節気のこと)」に属します。

穀雨の前は清明(4月5日頃)で、春分から数えて15日目くらいの日が穀雨となります。

旧暦では3月の最初の節気「三月節」であり、次の穀雨が「三月中」となります。

ところで・・「二十四節気」とは?

二十四節気とは、1年を24つ分けて、それらを1つ々々を「節気」と定めて。その節気に季節を司る言葉を付したものが二十四節気です。

1年を夏至と冬至の2つに分け、さらに春分と秋分の2つに分けて4等分とします。(二至二分)

- 365日÷4=91.25日

二十四節気はこの二至二分を基軸としています。

そして、それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬を入れて8等分したのが、約45日間ずつの「八節」です。

- 365÷8=45.625日

さらに、八節を約15日ずつに3等分したものが二十四節気です。現行の二十四節気は、立春、立夏、立秋、立冬が各季節(四季)の先頭に来るように配置しています。

二十四節気は、中国から日本に伝来した生粋の中国文化ですが、中国と日本の季節感(動物・植物・気象など)が異なるため、日本では江戸の改暦(1842年/天保改暦)を経て、明治の改暦を経ながら日本の季節感いわゆる物候(ぶっこう)に沿わせるように改訂されています。

節気は各月に2つ存在し、毎月、「節」と「中」の節気が交互に来るようになっています。

「節」は「正節(せいせつ)」とも言い、「節気」とも呼ばれます。各月の前半に配置されるのが、この節です。

「中」は「中気(ちゅうき)」とも言い、略称で「中」とも呼ばれます。

現行の二十四節気は中国の太陰暦(月を参照した暦)を補完する目的で、逆の発想で太陽を参照して作暦されていますので、現在の太陽暦(グレゴリオ暦)に至っても、極度に形態を変えることなくそのまま使用され続けています。

- 関連記事:

二十四節気 一覧表

二十四節気 一覧表 - 関連記事:

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

穀雨とは「特定の日」を指すのではない!

二十四節気は半月単位で節気が区切られています。したがって厳密に言えば「穀雨の節に入る日」を意味します。

半月とは約15日になりますので、このどこかで穀雨の節気で解説されているような季節感を感じて、本格的に穀雨の節気に入ったことを意味します。

もちろん、世間一般では特定の日が節気の境目として、特定の日のみが言葉で交わされる感は否めません。しかし、それが世間通念上まかり通っているのも事実であることから、完全な間違いとは言い難いものがありんす。

ただ、これは本来は正式ではないということを理解しておきたいところです。

「穀雨」の言葉の意味

現在はそうとも言えませんが、この時期は元来、「行く春」という季語もあるほど雨が多い時期であり、時として初夏を感じさせるほど気温が上昇して蒸し暑さを覚え、夏の訪れを予見させます。

穀雨とは、「穀」と「雨」に分けて考えるとその意味がよく分かりますが、穀とは「穀物」を意味し、この場合の雨は「春の雨」を意味します。

すなわちまとめると、穀雨とは「穀物の生長を促進させる春の雨」、もしくは「穀物類を発芽を促す春の雨」のことを意味します。

注意点

穀雨とは、雨量の多さを意味することではなく、あくまでも主眼は「春の降雨が穀物の生長を促し発芽させる頃合いである」ということを念頭に置かなければなりません。ウフ

「穀雨」の言葉の由来とは?

「穀雨」という言葉は、「雨生百穀(うりゅうひゃっこく)」や「百穀春雨(ひゃっこくはるさめ)」という言葉の略称であり、ここから由来がきているらしい。

穀雨の語源?「雨生百穀」とは?

穀雨とは、「雨生百穀」という言葉が派生して誕生した言葉とも言われます。

雨生百穀とは?

雨生百穀とは、雨が百穀を生長(成長)させるという意味合いの言葉です。

「百穀」とは「ひゃっこく」と読み、「100種類の穀物」という意味ではなく、「様々なあらゆる穀物」という意味です。

この穀雨時期の雨は「春雨」と呼ばれる!

穀雨の時期は雨がよく降る時期とされることから、この時期に降る雨は別名で「春雨(はるさめ)」とも呼ばれています。

春雨とは、梅雨時期のドシャドシャ♪バサバサ♫と豪快に降り注ぐ雨ではなく、静かにパラパラパラ‥♬と降り注ぐ穀雨時期特有の雨のことです。

春雨の恩恵を受けて、日増しに野菜や野に咲く草花は雨の恩恵を受けてすくすくと生長(成長)します。

この穀雨の時期に樹木の葉はすくすくと成長し、穀雨が終わる頃には青々と隆々とした葉を実らせます。

「百穀春雨」の由来が穀雨!

また、春雨から派生した言葉に「百穀春雨(ひゃっこくはるさめ)」と呼ばれるものがあります。「百穀春雨」とは、「百穀(様々なあらゆる穀物)を潤し、発芽させて生長させる」という意味合いを素敵にもつ。

穀雨の時期は雨がよく降ることから作物を育てるのに適した時期であり、この時期に種まきも行われます。

すなわち太陽の恵みとも言える日照りが続く夏を迎えるために、種まきをして田畑の準備を整えた頃に、優しく降り注ぐ春の雨‥などといった解釈になります。

なお、この百穀春雨も雨生百穀に続き、穀雨の語源とされています。

【補足】春に降り注ぐ雨の種類

農耕民族である日本においては雨の存在は非常に重要なものでした。人々は雨に感謝を覚え、その季節や時期に降る雨を恵みの雨と位置付け、次のような名前を付しています。

春雨(はるさめ)

意味:春にパラパラと静かに降る雨

春時雨(はるしぐれ)

意味:春時期特有の降ったり止んだりする春雨のこと。

時雨とは降ったり止んだりする雨のことです。逆にドカンとボカボカぁ〜ん!!‥と雷が伴った激しい春時雨のことを「春雷(しゅんらい)」と言います。

春驟雨(はるしゅうう)

意味:春に突如、激しく降る「にわか雨」のこと。

菜種梅雨(なたねつゆ)

意味:菜の花など春の花々が開花する時期の雨のこと。

菜種(菜の花)が咲く頃、すなわち、二十四節気の清明〜穀雨の頃(3月下旬〜4月いっぱい)にかけて降り続く長雨のこと。

甘雨(かんう)

意味:草木を潤すくらいの程よい降り方をする雨のこと。「慈雨」とも。兄者っ!…(関羽?)

迎え梅雨(むかえづゆ)

意味:梅雨入り前となる5月から6月にかけての梅雨時期よく似たような天候のこと。

発火雨(はっかう)

意味:4月初旬(清明の頃)にやわらかく静かに降る雨のこと。

杏(あんず)の花咲く頃に降る雨であることから「杏花雨(きょうかう)」、もしくは桃の花に当たって飛び散った雨が発火したように見えることから「桃花の雨(とうかのあめ)」とも呼ばれます。

春霖(しゅんりん)

意味:仲春(半ばの1か月)から晩春(穀雨の頃)にかけて降る長雨のこと。「霖(りん)」とは長く降り注ぐ雨を意味します。

軽雨(けいう)

意味:春頃にほんの少し降る雨。春に降り注ぐ小雨。

瑞雨(ずいう)

意味:穀雨の頃に降る雨は穀物の生長を助けるとされる雨のこと。

「瑞(ずい)」を付して「おめでたい雨」と解釈し、「瑞雨」とされます。

催花雨(さいかう)

意味:あらゆる草花や桜などの花弁を付ける樹木などの開花を促す雨のこと。

穀雨の暦便覧(こよみ便覧)

「春雨降りて百穀を生化すれば也」

意味

「生化」とは、生化学という言葉があるように「生物を成り立たせる」「生物を生長させる」などの意味があります。春雨とは春に降る、時に梅雨のような表情を見せる雨のこと。百穀とは「あらゆる穀物の意」。

これらを集合させると「春の雨によってあらゆる穀物は生長する」のような感じの意味になります。

暦便覧とは?

暦便覧とは、正式には「こよみ便覧」と書き、「こよみべんらん」と読みます。

この書物は、1787年(天明7年)に江戸で出版された暦の解説書であり、 太玄斎(たいげんさい)という人物が著した古書物です。

太玄斎というのは名前ではなく「号」であり、本名は「松平頼救(まつだいら よりすけ)」と言います。

松平頼救は常陸宍戸藩の5代目藩主でしたが、隠居して嫡男・頼敬に家督を譲った後、太玄斎を称しています。

「穀雨」の期間の七十二候

「七十二候」とは?

二十四節気をさらに72に分割した「七十二候」と呼ばれる暦法もありんす。

七十二候は二十四節気をさらに細分化し、日本の風土に合わせた各季節においての気象や動植物の変化を分かりやすく解説しています。

したがって二十四節気が抽象的表現の暦であるならば、それをもう少し具体的にしたものが七十二候ということになりんす。

七十二候には「初候」「次候」「末候」という3つの期間(候)を設け、それぞれの期間の季節感にマッチした季語が割り当てられています。

例えば、この穀雨も七十二候に当てはめると3つの期間(候)に分けることができます。ウフ

初候(4月20日頃~25日頃):葭始生(あしはじめてしょうず)

「初候(しょこう)」とは、七十二候においての節気を概ね5日で分けたうちの最初の期間を指します。

葭始生とは?

「葦」「始」「生」の言葉に解体すると理解しやすいのですが、葦とは「あし」と読み、これは水辺に生える草のことです。

「始」はその葦が芽吹き始める頃を意味します。

葭は水辺に自生するイネ科の多年草であり、夏場に大きく成長し、秋になるとススキに似た黄金色の穂をなびかせることから「生」という言葉でその様子を表しています。

葭は、成長しきった後、刈り取られて人々の生活に役だてられます。例えば、簾(すだれ)や屋根の材料などに利用されます。

中国では、『萍始生(うきくさ はじめて しょうず) 』と読まれ、これは『浮き草が芽を出し始める』の意味合いをもちます。

関連記事:![]() 葭始生の意味・由来・読み方

葭始生の意味・由来・読み方

次候(4月25日頃~30日頃):霜止出苗(しも やんで なえ いず)

「次候(じこう)」とは、七十二候においての節気を概ね5日で分けたうちの第2の期間を指します。

霜止出苗とは?

「霜止出苗」とは、「しも やんで なえ いずる」と読み、「霜止」で「霜が降りるのが止まる」様子を意味しています。

「出苗」は、苗代(なえしろ/イネの苗床)で稲が芽吹いて生長する過程を表しています。

まとめると霜止出苗とは、「霜が降りるのが止まり、苗代で稲が成長する頃」を意味します。霜が降りると作物を枯らしてしまうことから農家にとっては大敵と見られています。

中国では、『鳴鳩払其羽(めいきゅう その はねを はらう)』と読まれ、これは『鳴鳩が羽を払う』の意味合いをもちます。

関連記事:![]() 霜止出苗の意味・由来・読み方

霜止出苗の意味・由来・読み方

末候(5月1日頃~4日頃):牡丹華(ぼたん はな さく)

「末候(まっこう)」とは、七十二候においての節気を概ね5日で分けたうちの第3の期間を指します。

4月は1日少ないので概ね4日間になります。

牡丹華とは、「ぼたん はな さく」と読み、これは牡丹と華に分けると理解しやすくなりますが、ご存知の通り、牡丹(ぼたん)とは花の牡丹です。

華とは花と同義ではなく、この場合の華とは「豪華」などの意味合いをもちます。

まとめると、『牡丹が大輪の花弁を実らせる頃』などの意味合いがあります。牡丹は百花の王とも呼ばれるほど豪華な艶やかな花弁を付けることで有名です。

中国では、『戴勝降于桑(たいしょう くわに くだる)』と読まれ、これは『戴勝(やつがしら/冠頭のヘンテコな鳥)』が桑の木に止まって蚕を生む』の意味合いをもちます。

関連記事:![]() 牡丹華の意味・由来・読み方

牡丹華の意味・由来・読み方

【「穀雨」】はいつから?意味・由来(起源)を…ヘィ、知る?|二十四節気

【穀雨】期間中の季節の花 一覧

関連記事:![]() 【穀雨】期間中の季節の花 一覧

【穀雨】期間中の季節の花 一覧

【穀雨】期間中の旬の食べ物(行事食)一覧

【穀雨】期間中の季語一覧

【穀雨】期間中の時候の挨拶 一覧

関連記事:![]() 【穀雨】期間中の時候の挨拶 一覧

【穀雨】期間中の時候の挨拶 一覧