梅雨時期はぐずついた天気が続き、洗濯物の干す場所に困ったり、蒸し暑くジメジメとして何かと鬱陶しい日々が続きますが、この時期は夏を迎える前の準備期間としてとても大切な期間です。

また、梅雨時期を1つのサインと捉えて、梅雨までにしておくこと、梅雨の後にすることなど、梅雨は季節の境目の期間ともなり得るものです。

そして、この梅雨時期に入ることを略称で「入梅」と言いんすえ。いいんすえ?

以下ではこの入梅の期間や意味・由来と合わせて入梅時期の旬な食べ物や行事をご紹介しています。

目次

「入梅」の読み方

入梅は「にゅうばい」と読みます。「つゆいり」や「ついり」とも言います。

2024年の入梅の日はいつ?

- 2024年の入梅は6月10日(月)!

入梅は立春から数えて127日目、芒種から数えて5日目なので、おおむね毎年6月11日か12日頃にな‥‥‥るの❓ どっちじゃぃ!

2020年のように4年に1度の閏年の場合は6月10日になったりもします。

ちなみに2024年の立春は2月4日(日)になります。

旧暦においての入梅は立春から135日目となる芒種以降の最初の「壬(みずのえ)」の日とされていましたが、現在では太陽視黄経が80度の地点もしくは立春から127日目が入梅の日とされています。

入梅の2023年・2024年・2025年の日はいつ?

| 年 | 日本の入梅の日にち |

| 2023年 | 6月11日 |

| 2024年 | 6月10日 |

| 2025年 | 6月11日 |

| 2026年 | 6月11日 |

入梅の日の出し方(計算方法)

入梅の日の出し方(計算方法)としては、二十四節気の立春を起算日とした126日後の日、つまり127日目の日となり、計算すると、おおむね新暦でいう毎年6月11日頃を指します。

「頃」という曖昧な表現する理由は、閏年があるためにズレが生じるためです。

現代においての入梅の日は、おおむね閏年(補正した暦の年)では6月11日。平年(補正しない暦の年)では6月12日になります。ごく稀に何十年周期かで6月10日なる日もあり‥ます!

ちなみに2020年は閏年でした。閏年の簡単な見極め方は当年の2月の日数を見れば分かります。(2020年は1日増えて29日。つまり1年366日)

このように日が定まらない理由は、二十四節気の立春の日が毎年一定しないためであり、その影響で立春から88日目となる八十八夜の日が変わるからです。

立春の日はこの八十八夜だけではなく、二百十日・二百二十日などの雑節の起算日(第1日目)になっているため、そう考えると重要な指標となる日でもありんす。…

入梅を旧暦にすると何日?

入梅を旧暦に当てはめると概ね4月下旬頃になります。二十四節気では第9節「芒種(ぼうしゅ)」もしくは「五月節(正節)」の期間中です。

もしくは芒種から5日目が入梅になります。

「入梅」の意味

入梅とは「梅雨入り」すると書いて「入梅」と言います。

すなわち「梅雨入り」することを素敵に意味する。

「入梅」の名前の由来

実は入梅の名前の由来や、その起源は未詳とされるも、以下のような説が伝えられる。

梅の実が成熟する頃合いに由来

梅の果実が成熟して黄色くなる頃、折しも梅雨時期と重なることから、素敵に「入梅」と名付けられた。

「梅干し」や「梅酒」作りが始まるのも、折りよくこの頃から。

多湿でカビが生えやすい時期であることに由来

梅雨時期は雨模様が連日のように続くことから、何かとジメっとする。

この時期、食べ物や畳などはカビが生えやすく、「黴(かび)」を生む雨として「黴雨(ばいう)」とも呼ばれた。(「黴」は「ばい」とも素敵に読む💋)

ちなみにこれが転じて「梅雨」になったという説も素敵にある。(つまり、梅雨の元祖は「黴雨」になるという説)

田植え時期を知る上で必要不可欠な時期だったため

「雑節(ざっせつ)」とは、二十四節気を永年”保管”するかの如くに”補完”された暦であることから、”濃厚”すぎるほどに”農耕”民族たる我ら日本人は、生存していく上で梅雨入りの時期を押し測ることはもはや死活問題であった。

暦が成れば毎年、田植えを始める目安が簡単に分かるので、折りからこの時節に節気を素敵に設けた。

そこで節気の名前を思案していたところ、とある家の庭先から成熟した梅が見えた。

そこで「入梅」という言葉が浮かび上がり、これを時期を象徴する節気名とした‥‥というのは私的な見解となるが、おそらくこのような経緯で「入梅」が成立したのではなかろぅクァと💋

雑節とは?

雑節が成立する以前の標準的な暦であった「二十四節気」は中国から伝来した中国文化であり、我が国の旧暦たる太陽太陰暦に照応させると、暦と季節感との間に差異が生じた。

この問題を解消するために補完的な意味合いで生み出されたのが、我が国独自の暦となる「雑節」だった。

現在、一般的に雑節と呼ばれる種類は以下の9つあ〜る💋

- 節分(毎年2月4日ごろ)

- 彼岸(春:春分の前後各3日。合計7日間/秋:秋分のの前後各3日。合計7日間)

- 社日(春:3月中頃から後半/秋9月後半)

- 八十八夜(毎年5月2日頃)

- 入梅(毎年6月11日頃)

- 半夏生(毎年7月2日頃)

- 土用(立夏・立秋・立冬・立春)の直前約18日間ずつ)

- 二百十日(立春から210日目)

- 二百二十日(立春から220日目)

「入梅」という言葉が生まれた経緯(起源と歴史)

「入梅」の語源は中国とされ、「梅雨入り」を漢語にしたものが「入梅」になるらしい。

(古代中国では梅の実が熟す時期を「梅雨(めいゆ)」と呼びならわしていたとする説もある)

日本においては「入梅」という言葉が暦上に見えるのが江戸時代の頃。

具体的には1685年に暦学者の「渋川春海」により作暦された貞享暦から掲載されており、これが文献上の初出となる。

「梅雨」という言葉の由来とは?

梅雨と書いて「つゆ」と読む風習は、梅の実が熟しきって潰れる季節であることから「潰ゆ」と呼ばれるようになったとする説も、ヤバいよ素敵にある。

栗花落が語源とも

「栗花落」とは、栗の花が開花して花を落とす時期(5月〜6月)のことを指す。

栗の花が落ちる時期は、折しも梅雨入りする時期であることから、「栗花落」が梅雨(つゆ)」の語源になった‥‥という説も、ちょぃヤバ素敵にある。

関連記事:![]() 「梅雨」という言葉の由来や意味とは?

「梅雨」という言葉の由来や意味とは?

入梅と梅雨入りは違う!

梅雨入りの略称が「入梅」になるからといって、入梅と実際に梅雨入りすることとは無関係。

梅雨入りのサインは気象庁が発表するものであって、暦上の入梅とは無関係。

(現在、常用語としても「入梅」を用いるケースは少ない。「梅雨入り」と呼ぶのが一般的💋)

入梅はあくまでも暦上の言葉であるのに対し、梅雨入りとは気象上で使用される言葉です。

我々が日常生活を営む上で、6月時期になれば何かと気になるのが梅雨入りのニュースではなかろぅか。

洗濯機の主人である母ジャは何かと梅雨入り時期をチェックするもの。

一般的に見る梅雨時期はいつからいつまで?

一般的に見る梅雨時期は、夏至を中心に据えた約30日〜40日間が梅雨時期になります。

画像引用先:ウィキペディア

本州(関東〜近畿・中国地方)の梅雨の最盛期はいつ?

関東〜近畿・中国地方)の梅雨の最盛期は、世間通念上では6月末頃です。ただし、現今、気象状況が毎年大きく異なるこから、梅雨入り・梅雨明けの時期が不確かなのは事実です。

梅雨入り前を告げる予兆や特徴とは?

梅雨入り前の予兆としては、まず、大粒のドシャドシャとして雨ではなく、糸のような雨がシャラシャラと降ります。雨が上がったと思ったらお空は曇り空。

日が射しても薄日が射す程度で、またしばらくするとシャラシャラとした小雨が降ります。このようなぐずついた天気を繰り返し、やがて本格的な梅雨を迎えます。

梅雨明けを告げる予兆や特徴とは?

梅雨明けを告げる予兆としては、まず、雷をともなった激しい豪雨があったり、晴れる日がたまにあったりする日があります。

この雷雲が退くとギンギンとした晴れ間が射し、それが続きます。これが一般的な梅雨明けのサインとなります。

梅雨が起こる原因

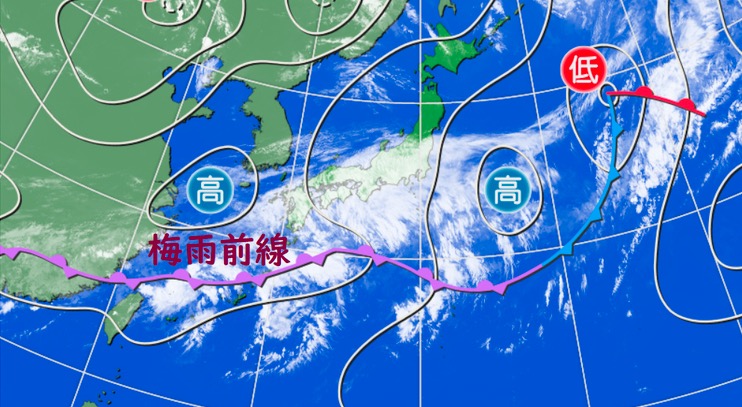

梅雨が起こる原因を簡単に言えば、ユーラシア大陸から来る冷たい空気と、太平洋上から来る暖気が衝突して、「梅雨前線(ばいうぜんせん)」と呼ばれる横長の雲が発生するためです。

梅雨前線は別名で「停滞前線」とも呼ばれるように、停滞とも言えるほどゆっくりと日本列島を北上していきます。

雨雲が日本列島の上をゆっくり北上していきますので、雨雲が通り過ぎていくまでに時間がかかり、その日数が約30日〜40日とされているワケです。

忘れてはならないのが、梅雨前線はゆっくりと北上しながら進行していくので梅雨入りと梅雨明けの時期は地域によって異なります。

地域によって梅雨時期が異なるというのは、この梅雨前線の性質に拠るものでありんす。

寒国・北海道に梅雨はあるの?

結論から言えば「北海道に梅雨はない」。

そもそも梅雨が発生する原因は、暖かく湿った風が吹く南側の太平洋高気圧と、冷たく湿った風が吹く北側のオホーツク海高気圧とが衝突して、そこに上昇気流が発生するから。

上昇気流が発生すると大量の雨雲が発生するのだが、これが俗に「停滞前線」と呼ばれるものであり、すなわち「梅雨前線」になる。

この梅雨前線はゆっくりと北上してゆき、北海道の手前くらいで自然消滅するのが通例。

北海道の手前で梅雨前線が消滅する理由とは?

北海道の手前で梅雨前線が消滅する理由は、太平洋高気圧とオホーツク海高気圧の温度差が、北海道に到達する頃になくなっているからです。

厳密には、北海道の方まで流れてはいくのだが、停滞前線のような集合体の雨雲ではなく、単なる雨雲が流れていく感じなので、時折、雨を降らす程度であり、梅雨のように長雨になるケースは、ほぼ皆無。

梅雨を迎えるに際しての心構え

体調管理に注意!

芒種(二十四節気)や入梅の頃は、梅雨入りする時期ということもあり、湿度が上昇します。すなわち蒸し暑くなるということです。

湿度が上昇するとイライラとしたりして落ち着かなくなったり、人によっては気が滅入ってしまって何も手につかなくなることもあると思います。

中には蒸し々々することからエアコンを24時間つけっぱなしで入れる家庭もあるでしょう。

こうした季節の変わり目で注意しなければならないのが、体調管理です。

蒸し暑くなったら、冷たい物を過度に摂取したり、集中力が散漫になりがちです。昔の人々はこういった時に食べ物から栄養を摂取して体調管理する方法を知っていたので、その季節に応じた食べ物や調理法をよく知っていたのです。

現代ではレトルト食品などで季節関係なく摂取することができますが、やはり、新鮮かつ旬な野菜や果物とは成分が異なりますので栄養価も異なります。できるだけ旬なものを摂取するような心がけが必要です。

「むくみ」に注意!

上述したように、梅雨時期に入ると高温多湿になります。

高温多湿になると注意しなければならないのが、体内の余分な水分が体外へ排出されにくくなり、体内水分が停滞してしまいがちになることです。

この状態になると、身体の彼方此方で「むくみ」が生じやすくなります。

「むくみ」は体型がブヨブヨに見えるだけではなく、血管を圧迫しますので、血流も悪くもなり、冷え性の原因へとつながっていきます。

「むくみ」を起こさないようにするためには、水分代謝の上昇が見込めるような旬な食材を摂取する必要がありますが、この芒種時期の代表的な食材に「新ショウガ(生姜)」が挙げられます。

ショウガに含まれる辛味成分のジンゲロールが発汗作用を促し、水分代謝を上昇させてくれます。

新ショウガ(ショウガ)はできるだけ加熱せずに生で食べる方が効果的なので、刺身や冷奴、そうめんつゆに「スリつぶした」ものを入れたりして食します。

また、新生姜は甘酢漬けにしたものがパウチ包装され、よくお寿司のガリという付け調味料についています。

【入梅】期間中の旬の食べ物(行事食)一覧

【入梅】期間中の時候の挨拶 一覧

関連記事:![]() 【入梅】期間中の時候の挨拶 一覧

【入梅】期間中の時候の挨拶 一覧

【入梅】期間中の行事(イベント)と風習 一覧

【入梅】期間中の季節の花 一覧

関連記事:![]() 【入梅】期間中の季節の花 一覧

【入梅】期間中の季節の花 一覧

【入梅】期間中の季語 一覧

関連記事:![]() 【入梅】期間中の季語 一覧

【入梅】期間中の季語 一覧