いよいよ日清どん兵衛 特盛が汁まで残さずススり込める季節が到来しやしたねぇ。

ススり込む時のコツはズズっと豪快にイクこと!豪快にいきすぎると‥鼻から麵(うどん)が飛び出してきまする。これは実話

そして時季は‥、そぅ!冬が立つと書いて「立冬」!!

皆さんは「立冬」と聞いて何を想像しやすかぃ?

あ〜、もうすぐ今年も終わり。後1ヶ月‥。はぁ〜、また1年歳とってくわぁん♡

‥‥などと憂鬱に陥りそうな発言ばかりしていやせんかぃ?

そんな時はダマされたと思って、ちょ〜っとお外へ出ておくんなせぇ。

少し肌寒さを感じながらも空は雲1つない秋晴れ、公園の木々は1年のうちで最高の魅せ場となる紅葉のステージを演出し、近所の家の生垣には、この時季から盛りを迎えるサザンカやツバキの花を付けます。

水辺に行けば、実にかぐわしい芳醇なニオイを四方へ放つ、うつむきかげんが最高に映える君の後ろ姿のように可憐な水仙が咲きほこります。長っ

普段、何気無しに通りすぎるだけだったいつもの場所たちも、気づきもしなかったこんなにも元気をくれるこの時季特有の彩りがありんす。

以下では「立冬」の読み方や意味・由来をご紹介しています。

2026年の立冬の日はいつ?

- 2026年の立冬の日は11月07日(土)!

| 年 | 正確な時間 (UT基準) | 日本の小雪 の日にち | 中国の小雪 の日にち |

|---|---|---|---|

| 2026年 | 11月7日/09:51 | 11月7日 | 11月7日 |

| 2027年 | 11月7日/15:38 | 11月8日 | 11月7日 |

| 2028年 | 11月6日/21:26 | 11月7日 | 11月7日 |

| 2029年 | 11月7日/03:16 | 11月7日 | 11月7日 |

| 2030年 | 11月7日/09:07 | 11月7日 | 11月7日 |

| 2031年 | 11月7日/15:04 | 11月8日 | 11月7日 |

| 2032年 | 11月6日/20:53 | 11月7日 | 11月7日 |

| 2033年 | 11月7日/02:40 | 11月7日 | 11月7日 |

※参照先:「ウィキペディア」

立冬の読み方

「立冬」は「りっとう」と読みます。

二十四節気は中国由来の言葉なので、すべて音読み+音読みの熟語となっています。

立冬とは?

立冬とは、二十四節気・七十二候の「立春」から始まる春の節気の19節(19番目)のことを指します。

また、二十四節気を二分した各12節気のうちの「正節(せいせつ)」に属します。

立冬の前の節気は「霜降(そうこう/10月24日頃)」で、霜降から数えて15日目くらいとなる11月8日頃が霜降です。

立冬の後の節気は「小雪(しょうせつ/11月22日頃)」になります。

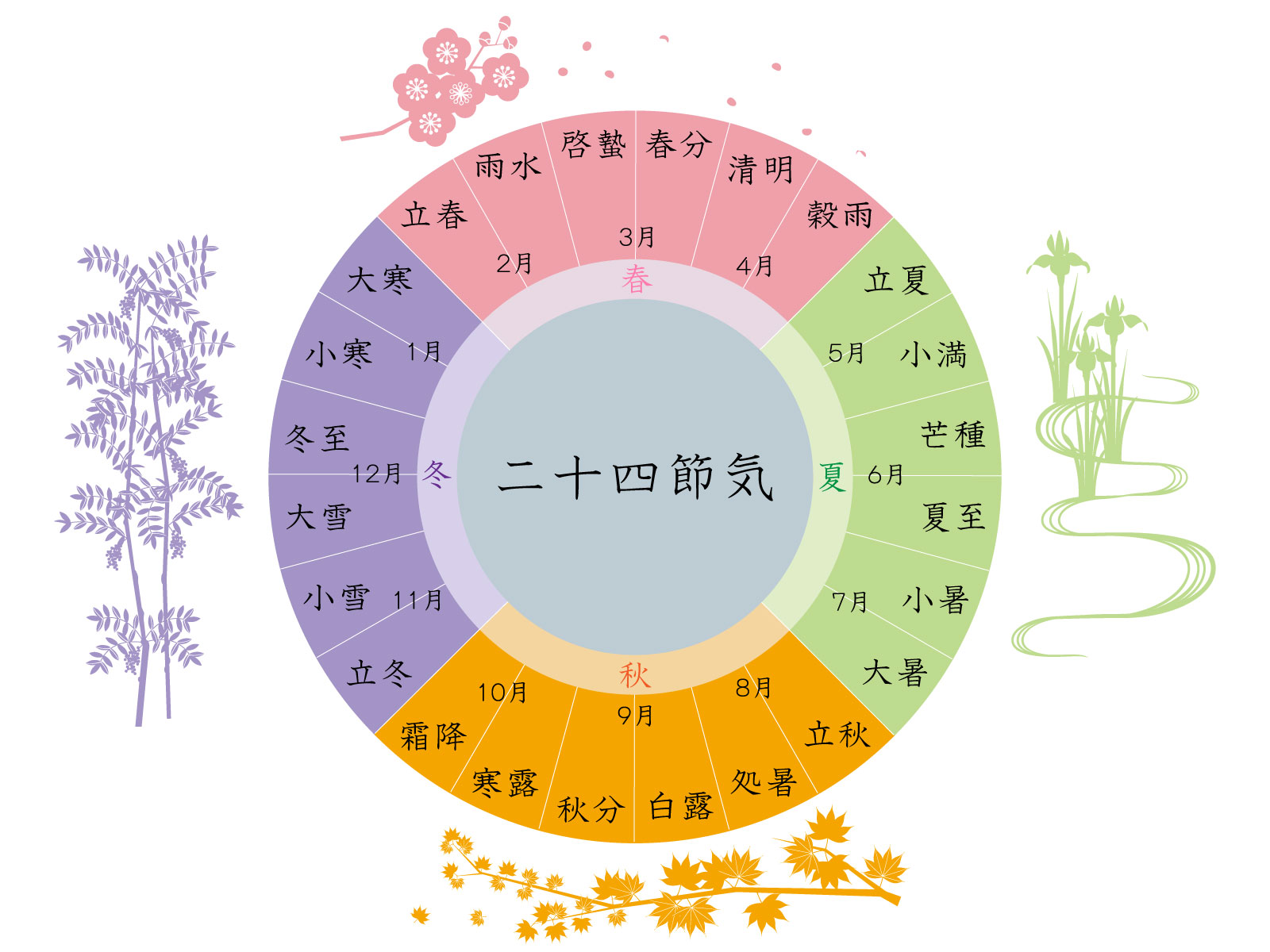

ところで・・「二十四節気」とは?

二十四節気とは、1年を24つ分けて、それらを1つ々々を「節気」と定めて。その節気に季節を司る言葉を付したものが二十四節気です。

1年を夏至と冬至の2つに分け、さらに春分と秋分の2つに分けて4等分とします。(二至二分)

- 365日÷4=91.25日

二十四節気はこの二至二分を基軸としています。

そして、それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬を入れて8等分したのが、約45日間ずつの「八節」です。

- 365÷8=45.625日

さらに、八節を約15日ずつに3等分したものが二十四節気です。現行の二十四節気は、立春、立夏、立秋、立冬が各季節(四季)の先頭に来るように配置しています。

二十四節気は、中国から日本に伝来した生粋の中国文化ですが、中国と日本の時節(いわゆる季節感。動物・植物・気象など)が異なるため、日本では江戸の改暦(1842年/天保改暦)を経て、明治の改暦を経ながら日本の季節感いわゆる物候(ぶっこう)に沿わせるように改訂されています。

節気は各月に2つ存在し、毎月、「節」と「中」の節気が交互に来るようになっています。

「節」は「正節(せいせつ)」とも言い、「節気」とも呼ばれます。各月の前半に配置されるのが、この節です。

「中」は「中気(ちゅうき)」とも言い、略称で「中」とも呼ばれます。

現行の二十四節気は中国の太陰暦(月を参照した暦)を補完する目的で、逆の発想で太陽を参照して作暦されていますので、現在の太陽暦(グレゴリオ暦)に至っても、極度に形態を変えることなくそのまま使用され続けています。

- 関連記事:

二十四節気 一覧表

二十四節気 一覧表 - 関連記事:

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

二十四節気の意味や由来・覚え方と決めた方の起源を解説!

立冬の節気(期間)はいつからいつまで?

立冬の前の節気は「霜降(そうこう)」で10月24日頃〜11月7日頃までです。したがって立冬は、新暦(現在の太陽暦)で言えば11月8日頃を指します。

もしくは11月8日頃から始まる節気(期間)を指します。立冬の場合はその次の節気である「小雪」の前日までとなる「11月8日〜11月21日頃」までです。年によっては1日前後します。

立冬とは「特定の日」を指すのではない!

二十四節気は半月単位で節気が区切られています。したがって厳密に言えば「立冬の節に入る日」を意味します。

半月とは約15日になりますので、このどこかで立冬の節気で解説されているような季節感を感じて、本格的に立冬の節気に入ったことを意味します。

もちろん、世間一般では特定の日が節気の境目として、特定の日のみが言葉で交わされる感は否めません。しかし、それが世間通念上まかり通っているのも事実であることから、完全な間違いとは言い難いものがありんす。

ただ、これは本来、正式ではないということを理解しておきたいところです。

立冬は旧暦ではいつ?

立冬を旧暦で表記すると、10月始めの節気「10月節(亥月の正節)」であり、具体的には9月下旬頃になりんす。

「立冬」の次の節気である「小雪(しょうせつ)」が「十月中(亥月の中気)」になりんす。

立冬の前の節気は、「霜降(そうこう)」で9月2つめの節気となる「九月中(戌月の中気)」になります。

現行の定気法では太陽が黄経約225度の点を通過したあたりになります。

定気法とは?

定気法とは、1844年(天保15年/江戸時代後期)の天保暦より使用された暦法であり、太陽が黄道を15度ずつ進むたびに節気を設けた暦法になります。それまでの平気法を改訂した暦法です。

節気間の日数は毎年差異が生じることから、旧暦2033年に9月と10月がなくなってしまうなど大きな問題に直面しています。

「立冬」の言葉の意味

🐣「立」の意味

「座って立つ」「腹が立つ」「煙が立つ」など。

他に「新しい季節がはじまる」や「時が移る」などの意味も素敵に持つ。

これは霜が降りる「霜降」の季節から、霜ではなく氷つく季節が立った(到来した)ことを素敵に予見させる言葉。

最近の我がネタの如く、日増しに寒さ(気温)が下がっていく様も感じ取れる。

以上、「立」に「冬」を加えて、「立つ冬(立冬)」と書いて、「冬が始まる頃(日)」と素敵に解される。

仮名暦による立冬の解釈

陰陽寮(おんみょうりょう)が編纂した具注暦を仮名書きにした「仮名暦(かなごよみ)」には立冬の意味に関して次のようなことが記されています。

立冬 = 冬と成る

実は「立」には「成立」という言葉もあるように「〜に成る」という意味合いもありんす。

ですから立冬は「冬に成る」という意味に解釈されます。

ちなみに陰陽寮とは、およそ飛鳥時代に設置され、以降、明治初頭まで存在した朝廷(現在の政府)の機関です。

冬日・真冬日の定義

- 冬日=1日の最低気温が0度未満の日のこと。

- 真冬日=最高気温が0度未満の日のこと。

「立冬」の言葉の由来

立夏は「立冬」と相対する言葉!

立夏の対極に位置するのが、「冬が立つ」と書く、「立冬(りっとう)」。

立夏は立冬を引き合いに出した言葉であり、当該、立冬の意味合いも、やはり「冬が始まる頃」と素敵に解される。

【豆知識】「立」が入る節気一覧

実は二十四節気には「立つ」が入る節気が、全部で以下の四季ありんす。

これらの節気は二十四節気においては「四立(しりゅう)」と呼ばれています。

立冬を感じるの早朝!夕方・夜!

現今の本州地方の気候・気象を鑑みて、まだまだ冬の到来とは感じにくいものがありんす。まさに秋たけなわ。

しかしながら、早朝や夕方・夜になれば一段と冷え込み、身に沁みるほど冬を迎える緊張感を心に覚えます。

東北地方などでは早朝、霜が降り、土中には霜柱が立つ様子を見られることでしょう。

立冬の暦便覧(こよみ便覧)

『冬の気立ち初めていよいよ冷ゆれば也』

意味

『この冷たさゆえ、いよいよ冬の気配が成る』

‥のような感じでしょうか。

この一文で解釈に悩むところは「気立ち」という部分です。「気立」とは、類義語辞典によれば『人や物の生来の、あるいは後天的な気質、または特徴的な傾向』と解されます。

一方で「冬の気が立つ」とした場合、「冬の気配が成る」とも解することができんす。

‥とまぁ、意味合い的には双方とも似たような感じで一貫して言えるのが、「冬に成る」ということでしょう。

暦便覧とは?

暦便覧とは、正式には「こよみ便覧」と書き、「こよみべんらん」と読みます。

この書物は、1787年(天明7年)に江戸で出版された暦の解説書であり、 太玄斎(たいげんさい)という人物が著した古書物です。

太玄斎というのは名前ではなく「号」であり、本名は「松平頼救(まつだいら よりすけ)」と言います。

松平頼救は常陸宍戸藩の5代目藩主でしたが、隠居して嫡男・頼敬に家督を譲った後、太玄斎を称しています。

立冬の季節感・時節

立冬の頃になると日中の日差しも弱まり、日暮れも早くなりんす。

「今朝の冬」の言葉からも連想されるように朝になると吐く息がほんの少し、白くなって見えることを実感し始めるほどの寒さを覚え、冬の到来を実感させます。

そういう意味合いでは冬への季節の折り目がハッキリと現れる節気といえます。

木枯らし1号

毎年、冬を実感させる出来事の1つに気象庁が発表する「木枯らし1号」がありんす。

木枯らし(こがらし)とは、晩秋から初冬にかけてに吹く北寄り(北から西北西)の強風のことです。「凩(こがらし)」とも表記されることがありんす。

この風が吹く頃、ちょうど木々は紅葉を迎えており、生い先短い葉っぱなので強風が吹けばいとも簡単に葉が吹き飛ばされてしまいヤス。すなわち丸裸状態にされるということです。イヤぁ〜ん♡

つまり、木枯らしの意味は「木を吹き枯らすもの」と解されます。

ちなみにこの風、強風というだけあって、時に警報が発令されることもあるので充分にご注意を。オホ

落ち葉で焼き芋

現在ではこのような光景を見る機会はグッと減りましたが、木枯らしが生い先短い紅葉した葉を強制的に散らすと、散り落ちた落ち葉を掃除するために熊手(くまで)でかき集めて、その後、「落ち葉焚き」をします。

よく見られるのが、家族や近所の小坊主どもとつるんで食べる焼き芋です。コぉ〜イツがまた美味めェんだ♪ …お前だれやねん

溜まった落ち葉の中に芋をブチ込んで、芋が焼きあがるのを今か今かと待つのはこの時季特有の楽しみの1つです。チマチマチマチマ…ラララ〜♪ ラララ♪

この木枯らしが吹くと、いよいよ冬型の気圧配置になったことを意味します。

東京地方における木枯らしの条件

1:期間は10月半ばから11月末までの間に限る。

2:気圧配置が西高東低の冬型となって、季節風が吹くこと。

3:東京における風向が西北西~北である。

4:東京における最大風速が、おおむね風力5(風速8 m/s)以上である。

(参照:気象庁)

大阪地方における木枯らしの条件

1: 期間 霜降(10月23日ごろ)~冬至(12月22日ごろ)まで。

2: 気圧配置 西高東低の冬型の気圧配置。

3: 風向・風速 北よりの風が吹き、最大風速8 m/s以上。

ちなみに気象庁の東京地方における木枯らしの統計によれば2018年、2019年は、発生していないことが分かりんす。

不周風

実は、この時季の風は他に「不周風」とも呼ばれ、これは八風の1つに定義されています。

八風とは八方から吹く風の総称とされますが、一説には1年を8つ分けた「八節」に吹く風とされる説もありんす。

八風一覧

- 東北:融風

- 東:明庶風

- 東南:清明風

- 西南:涼風

- 西:閶闔風

- 西北:不周風

- 南:景風

- 北:広莫風

参考文献:三教指帰・下

この頃、西北西(乾の方角)から冷たい風が吹くとされますが、これは上述、木枯らしの別名もしくは中国寄りの言葉が派生して生み出された呼称でしょう。

淮南子(えなんじ)という中国文献によれば、『不周風至れば、すなわち宮室を修め、邊城を繕む』と解説されています。

宮室(きゅうしつ)とは皇帝、天皇の一族を意味し、邊城(へんじょう)とは辺境を守る城のこと。繕(おさ)とは、修理する、悪くなったところをなおすの意。

以上をまとめると、『この風吹けば天下和順し、大いに平穏が成る。』と解されまする。天下和順とは一言でいうと恒久的な平和のことです。

立冬といえば紅葉の時期!

霜降の頃に日光や高野山など山岳地域で始まった紅葉は今度は麓へ降りてきて、都会の至る場所で紅葉が見られます。

その様子はまさに「錦繍(きんしゅう)」という言葉が見事にあてはまります。

そして立冬を経て次の節気である小雪(しょうせつ)が終わる頃、一夏の恋が終わるかのように紅葉も終わってく頃です‥。フぅぅ〜ん♡

都会では歩道のイチョウ並木、寺社境内ではカエデや山モミジなどが、恋した君のホッペのように真っ赤に染まり上がる頃です。チュっ♡

初冠雪(はつかんせつ)

初冠雪とは夏が終わった後、初めて山頂が雪や氷で白く見えることです。

北国では初冠雪の知らせがこの頃、届き、本格的な冬の到来を迎えます。

立冬の七十二候

「七十二候」とは?

二十四節気をさらに72に分割した「七十二候」と呼ばれる暦法もありんす。

七十二候は二十四節気をさらに細分化し、日本の風土に合わせた各季節においての気象や動植物の変化を分かりやすく解説しています。

したがって二十四節気が抽象的表現の暦であるならば、それをもう少し具体的にしたものが七十二候ということになりんす。

七十二候には「初候」「次候」「末候」という3つの期間(候)を設け、それぞれの期間の季節感にマッチした季語が割り当てられています。

例えば、この霜降も七十二候に当てはめると3つの期間(候)に分けることができます。ウフ

初候(11月7日〜11日頃):山茶始開(つばきはじめてひらく)

画像引用先:https://ja.wikipedia.org

画像引用先:https://ja.wikipedia.org

![]() 意味:山茶花(さざんか)が咲き始める頃

意味:山茶花(さざんか)が咲き始める頃

山茶始開とは?

山茶と書いて「つばき」と読みますが、実際には「サザンカ」を指します。ゆえにサザンカが咲き始める頃。

ただ、サザンカもツバキと同じ「ツバキ科」に属することから、生態的には似ています。ただ諸所でその違いがありんす。詳細は下記ページにて。

次候(11月12日〜16日頃):地始凍(ちはじめてこおる)

![]() 意味:大地が凍り始める頃

意味:大地が凍り始める頃

地始凍とは?

朝になると霜が降り、土中では霜柱が見られる頃です。

この頃、夕方〜夜になってタンクトップやTシャツを着て歩いていたら、色メガネで見られることでしょう。ひょっとしたら中には同調するツワモノがいて、『さっ、サインください!』‥とか、言って握手を求めてくる人も出現してくるかも。

末候(11月17日〜21日頃):金盞香(きんせんかさく)

![]() 意味:金盞(きんせん)の花が咲き、かぐわしい香りが漂う頃 ※金盞=水仙

意味:金盞(きんせん)の花が咲き、かぐわしい香りが漂う頃 ※金盞=水仙

金盞香とは?

金盞香の金盞とは、聞きなれない言葉だけれども、これは水仙(スイセン)のこと。水仙を推薦! ….ふぅ

水仙はちょうどこの頃に花を付けるのですが、水仙の大きな特徴はその芳しいニオイ!

芳醇な鼻につく匂いを四方に放ち、人々を魅了し惹き寄せます。

【立冬】期間や意味や由来

【立冬】期間中の代表的な季節の花 一覧

関連記事:![]() 【立冬】期間中の代表的な季節の花 一覧

【立冬】期間中の代表的な季節の花 一覧

立冬の時候の挨拶(10月24日〜11月7日頃)

関連記事:![]() 立冬の時候の挨拶

立冬の時候の挨拶